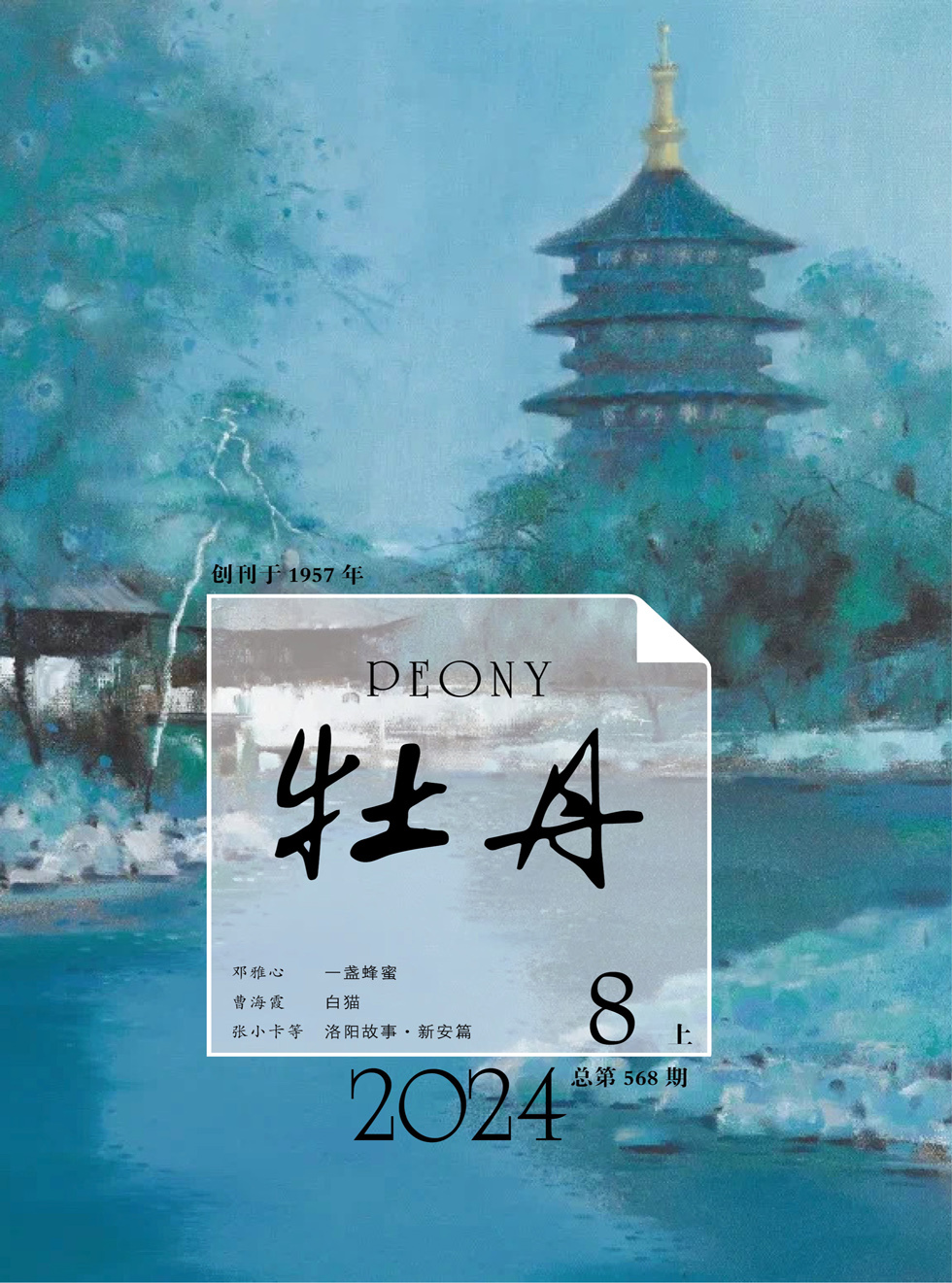

目录

快速导航-

首读 | 一盏蜂蜜

首读 | 一盏蜂蜜

-

首读 | 所到之处,无不卑微

首读 | 所到之处,无不卑微

-

首读 | 苦的甜

首读 | 苦的甜

-

短篇小说 | 大雨将至

短篇小说 | 大雨将至

-

短篇小说 | 赵小敏的梦想

短篇小说 | 赵小敏的梦想

-

中篇小说 | 白猫

中篇小说 | 白猫

-

纸贵 | 住院记

纸贵 | 住院记

-

纸贵 | 人间清影

纸贵 | 人间清影

-

纸贵 | 奇妙之旅

纸贵 | 奇妙之旅

-

纸贵 | 卜居洛阳城

纸贵 | 卜居洛阳城

-

纸贵 | 父亲

纸贵 | 父亲

-

咏絮 | 李昌鹏的诗

咏絮 | 李昌鹏的诗

-

咏絮 | 龙门(外四首)

咏絮 | 龙门(外四首)

-

咏絮 | 未名海(组诗)

咏絮 | 未名海(组诗)

-

咏絮 | 短诗集束

咏絮 | 短诗集束

-

洛阳故事·新安篇 | 桃花盛开

洛阳故事·新安篇 | 桃花盛开

-

洛阳故事·新安篇 | 五月樱桃红

洛阳故事·新安篇 | 五月樱桃红

-

洛阳故事·新安篇 | 雨润青要山

洛阳故事·新安篇 | 雨润青要山

-

新蕾 | 桂花雨

新蕾 | 桂花雨

登录

登录