目录

快速导航-

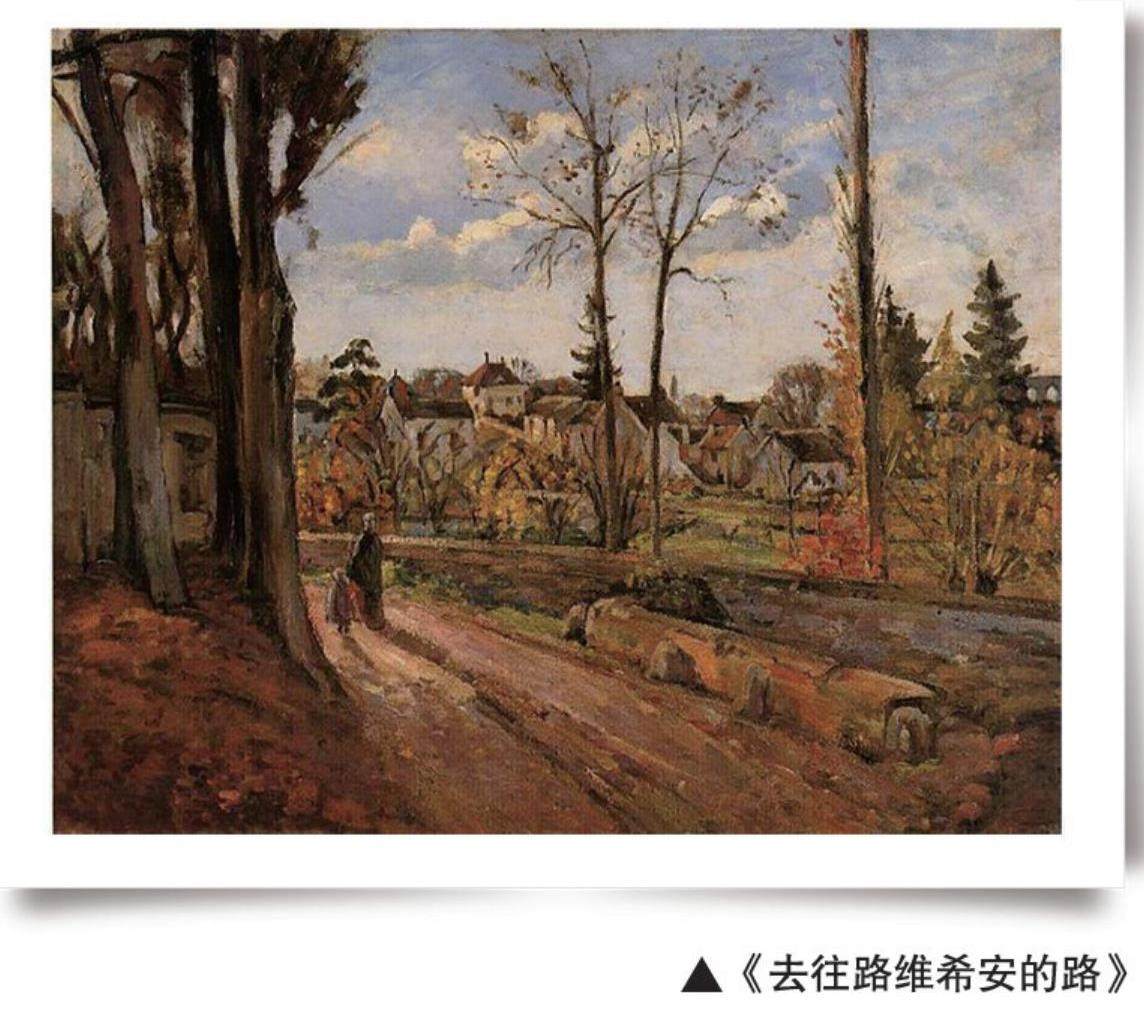

艺术视角 | 色块交响,几何赋形

艺术视角 | 色块交响,几何赋形

-

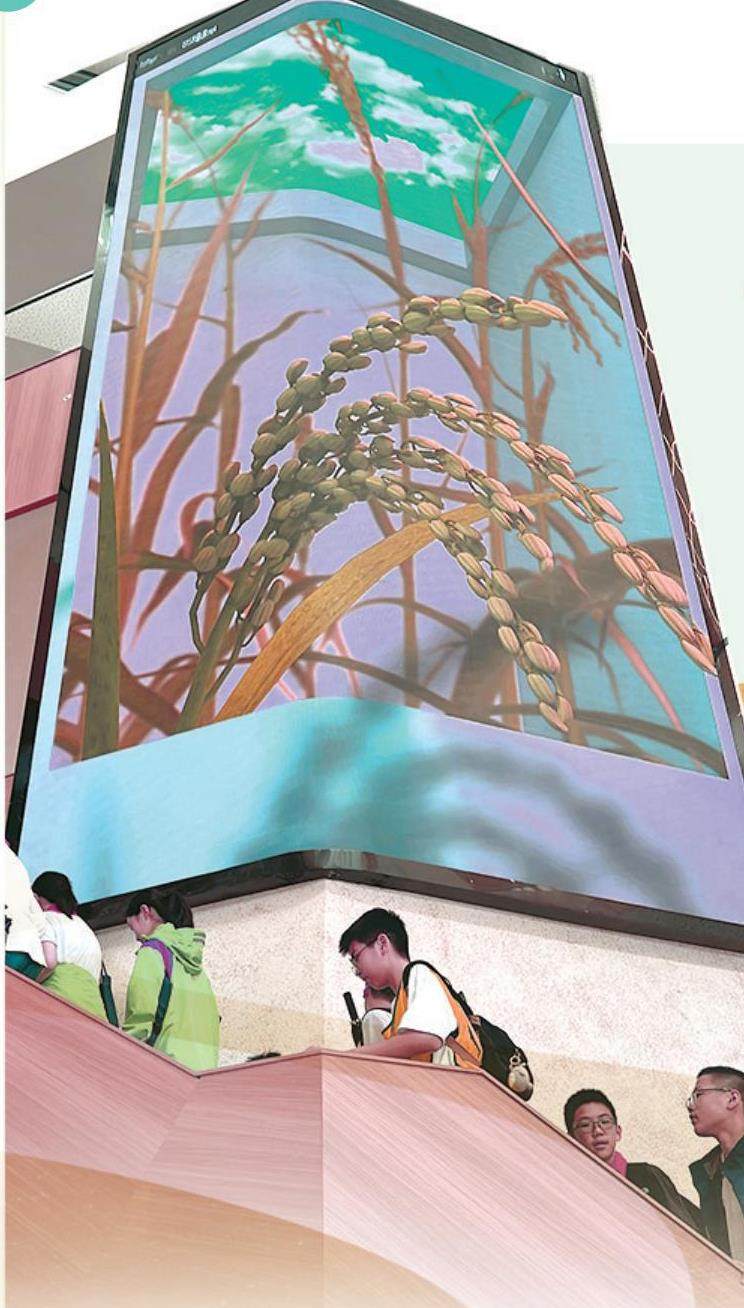

初初的日常 | 稻田里的“追梦人”

初初的日常 | 稻田里的“追梦人”

-

本期策划 | 大地书写的文明密码

本期策划 | 大地书写的文明密码

-

本期策划 | 诗中农耕

本期策划 | 诗中农耕

-

本期策划 | 古老大地上的新故事

本期策划 | 古老大地上的新故事

-

本期策划 | 土地情

本期策划 | 土地情

-

本期策划 | 林间智慧

本期策划 | 林间智慧

-

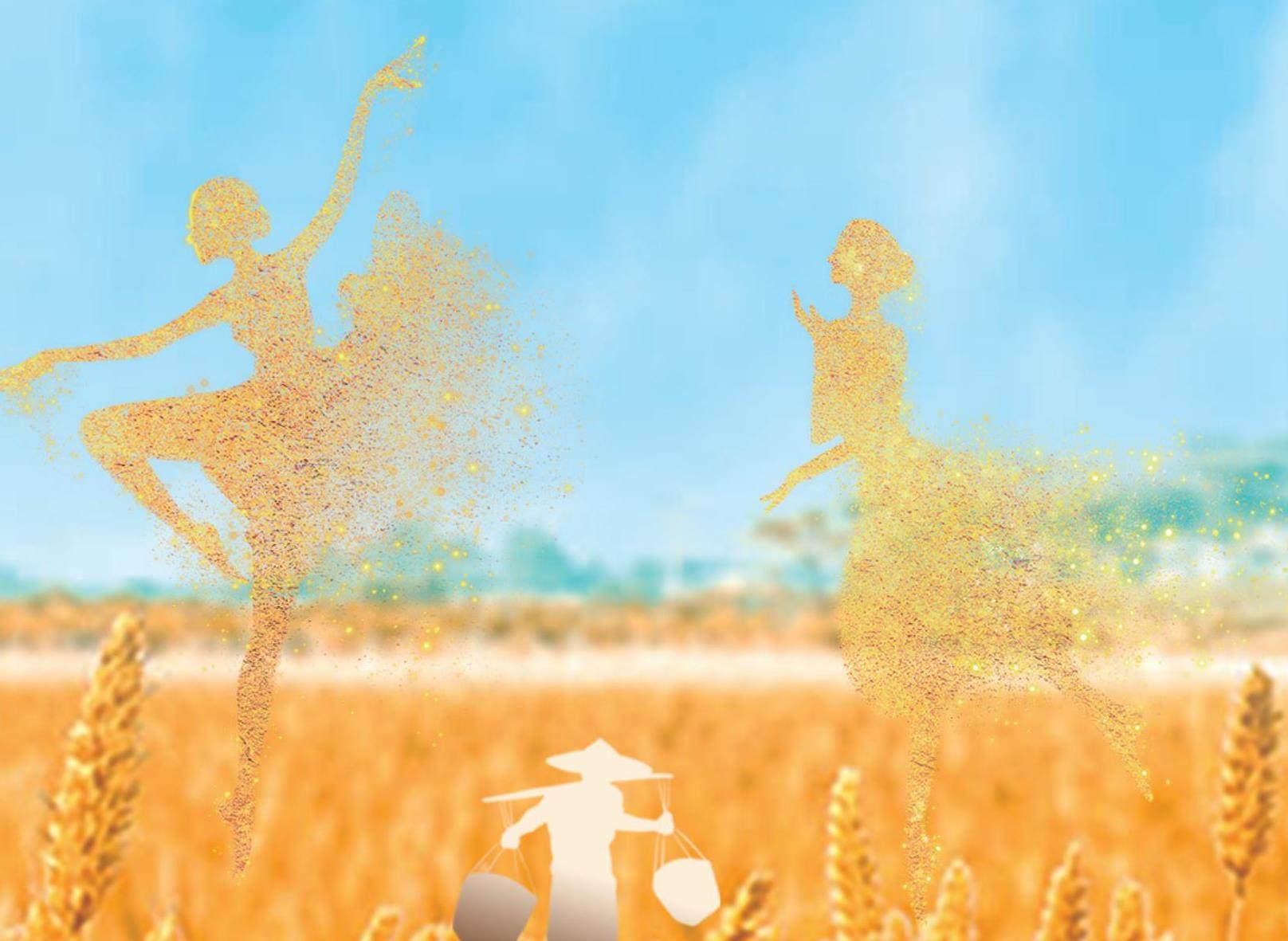

本期策划 | 丰收之舞

本期策划 | 丰收之舞

-

我们的班会课 | 榜样力量助我绘制青春光谱

我们的班会课 | 榜样力量助我绘制青春光谱

-

拓展阅读 | 统编语文教材七(下)第二单元拓展阅读

拓展阅读 | 统编语文教材七(下)第二单元拓展阅读

-

拓展阅读 | 光荣(节选)

拓展阅读 | 光荣(节选)

-

拓展阅读 | 用生命建设祖国的人们

拓展阅读 | 用生命建设祖国的人们

-

拓展阅读 | 陌上桑

拓展阅读 | 陌上桑

-

作文升格 | 情真文正 意切辞畅

作文升格 | 情真文正 意切辞畅

-

文学社 | 传承文化经典 引领文学新风

文学社 | 传承文化经典 引领文学新风

-

文学社 | 一碗热面中的人间烟火

文学社 | 一碗热面中的人间烟火

-

文学社 | 蟹韵

文学社 | 蟹韵

-

文学社 | 人间最美火锅味

文学社 | 人间最美火锅味

-

我写我秀 | 咸鸭蛋的味道

我写我秀 | 咸鸭蛋的味道

-

我写我秀 | 不期而遇

我写我秀 | 不期而遇

-

我写我秀 | 天空治愈了我

我写我秀 | 天空治愈了我

-

我写我秀 | 秋日校园

我写我秀 | 秋日校园

-

我写我秀 | 书写记忆中的成长

我写我秀 | 书写记忆中的成长

-

整体解读 | 抓联系 找共性 求突破

整体解读 | 抓联系 找共性 求突破

-

难点突破 | 明晰概念与运算法则,规范书写运算过程

难点突破 | 明晰概念与运算法则,规范书写运算过程

-

数学写作 | 算两次,奥妙无穷!

数学写作 | 算两次,奥妙无穷!

-

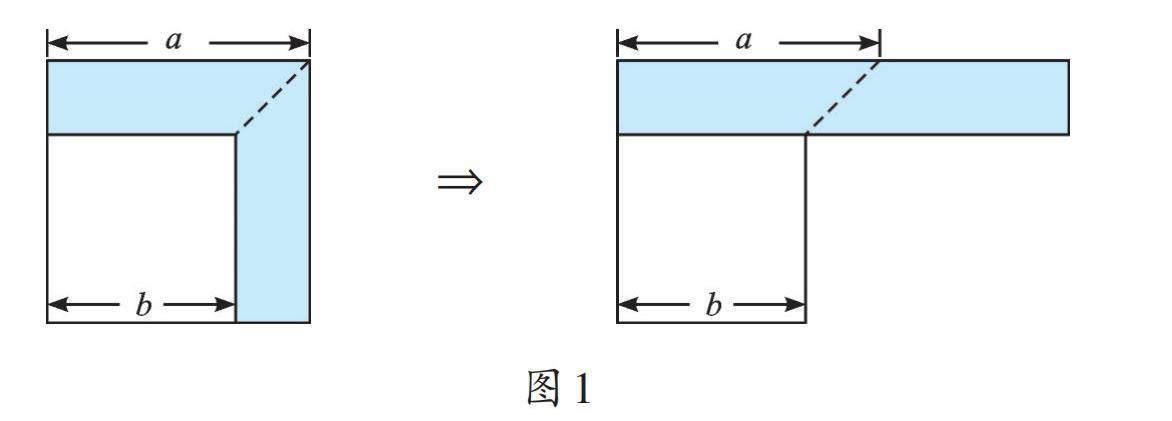

综合与实践 | 拼图中的乘法公式

综合与实践 | 拼图中的乘法公式

-

英语读写 | Chinese Culture and Heritage

英语读写 | Chinese Culture and Heritage

-

科学实验 | “无字天书”显形记

科学实验 | “无字天书”显形记

-

小笛信箱 | 小笛姐姐等你来信

小笛信箱 | 小笛姐姐等你来信

-

心理驿站 | 聊聊“早恋”这件事

心理驿站 | 聊聊“早恋”这件事

-

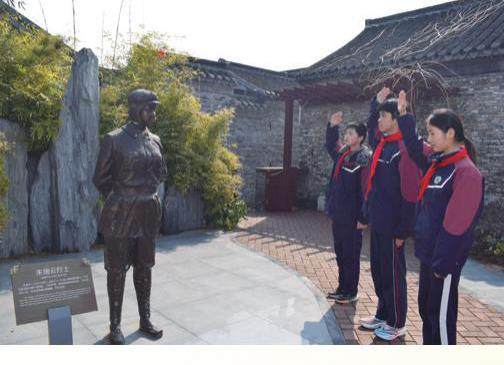

校园里的红色印迹 | 文华如海,德行如山

校园里的红色印迹 | 文华如海,德行如山

-

校园风 | 江苏省淮安市曙光双语实验学校学生艺术作品欣赏

校园风 | 江苏省淮安市曙光双语实验学校学生艺术作品欣赏

登录

登录