目录

快速导航-

美学论坛 | 谈抒情诗的忧伤的奢侈

美学论坛 | 谈抒情诗的忧伤的奢侈

-

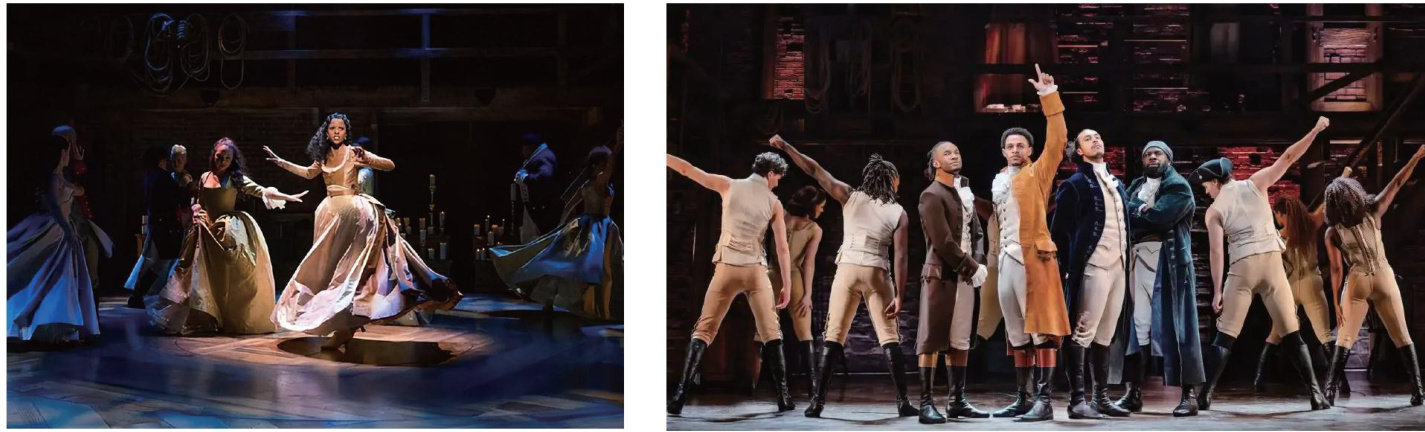

美学论坛 | 音乐剧《汉密尔顿》的创作特色与情感表达基于神经美学视角的新释品评

美学论坛 | 音乐剧《汉密尔顿》的创作特色与情感表达基于神经美学视角的新释品评

-

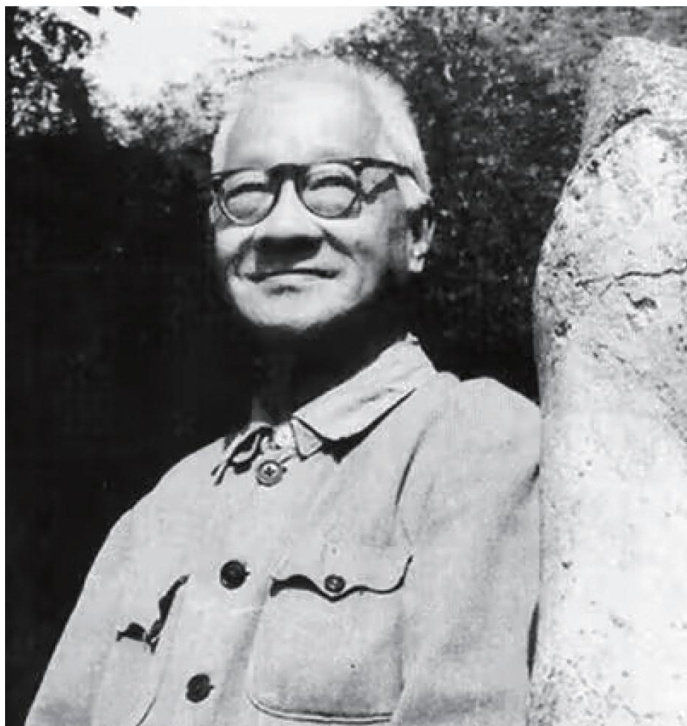

美学史研究 | 王朝闻的马克思主义体验美学及其新时代意义

美学史研究 | 王朝闻的马克思主义体验美学及其新时代意义

-

美学史研究 | 从布朗肖“死亡-语言-事件”的同构看“事件”的语言化转向

美学史研究 | 从布朗肖“死亡-语言-事件”的同构看“事件”的语言化转向

-

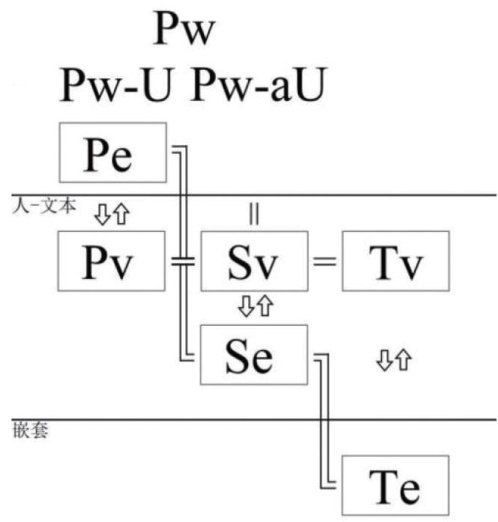

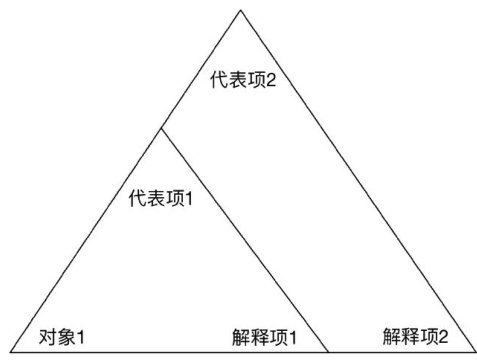

美学史研究 | 想象与构建的符号语义学分野

美学史研究 | 想象与构建的符号语义学分野

-

美学史研究 | 从“物之感人”到“气之动物”

美学史研究 | 从“物之感人”到“气之动物”

-

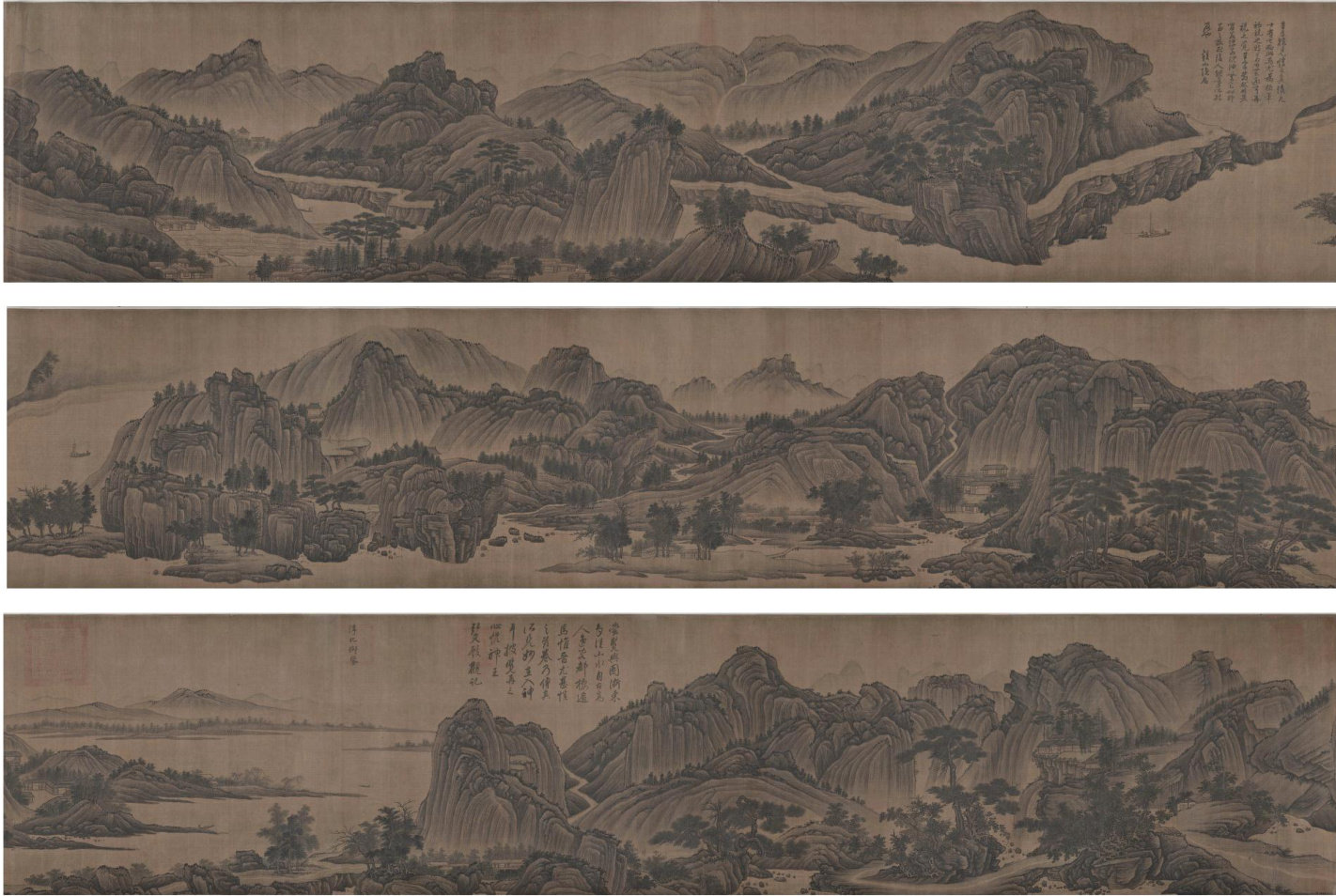

美学史研究 | “意”对人物画论与山水画论的融合

美学史研究 | “意”对人物画论与山水画论的融合

-

审美视点 | 纳尔逊·古德曼的“完美應品”

审美视点 | 纳尔逊·古德曼的“完美應品”

-

审美视点 | “优雅美”的传承:卡斯蒂廖内在 《廷臣论》 中对与西塞罗 《论演说家》的解读

审美视点 | “优雅美”的传承:卡斯蒂廖内在 《廷臣论》 中对与西塞罗 《论演说家》的解读

-

审美视点 | 关良戏画的叙事生成研究

审美视点 | 关良戏画的叙事生成研究

-

审美视点 | 复育、成仙、轮回: “蝉” 的文化意蕴演变

审美视点 | 复育、成仙、轮回: “蝉” 的文化意蕴演变

-

审美视点 | 论全媒体时代文学改编剧的创新路径与传播策略

审美视点 | 论全媒体时代文学改编剧的创新路径与传播策略

-

美育研究 | 图绘启蒙: 《醒俗画报》 视觉话语研究

美育研究 | 图绘启蒙: 《醒俗画报》 视觉话语研究

-

美育研究 | 语文教材中的民俗文化及价值略探

美育研究 | 语文教材中的民俗文化及价值略探

-

审美与音乐 | 雷剧演出剧自发展述略

审美与音乐 | 雷剧演出剧自发展述略

-

审美与音乐 | 潮剧戏文 《苏六娘 (散集)》情节考辨

审美与音乐 | 潮剧戏文 《苏六娘 (散集)》情节考辨

-

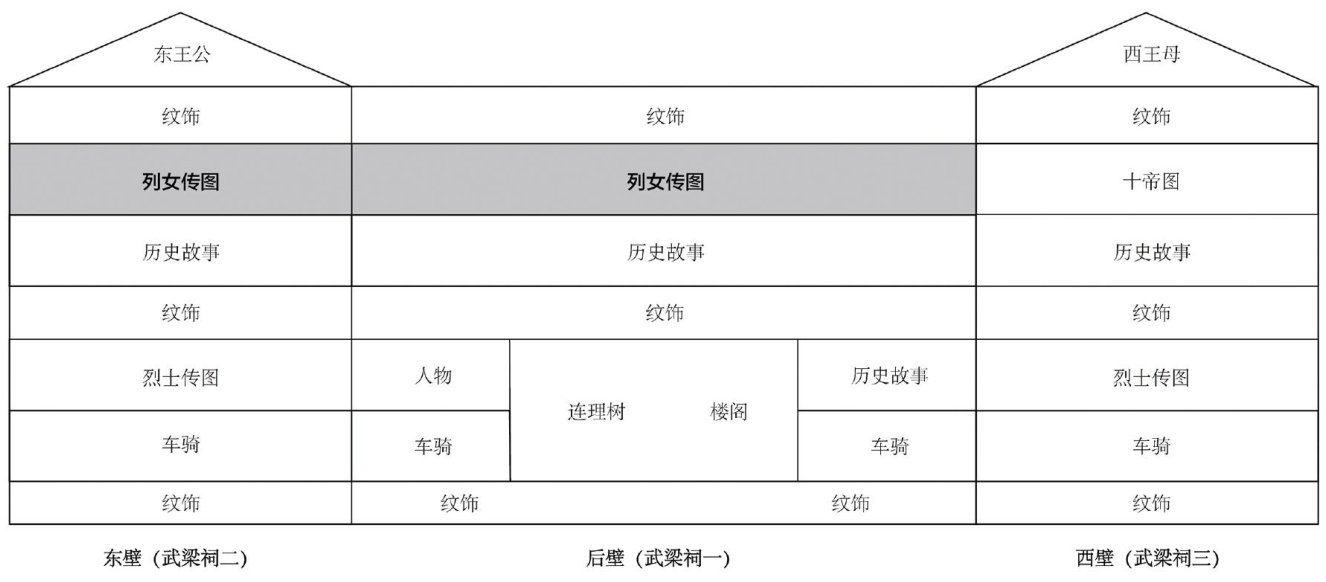

审美与艺术学 | 媒材与叙事: 汉魏六朝列女图像叙事机制的嬉变

审美与艺术学 | 媒材与叙事: 汉魏六朝列女图像叙事机制的嬉变

-

审美与艺术学 | 20 世纪中叶人物画创作的时代印记与现代性转型

审美与艺术学 | 20 世纪中叶人物画创作的时代印记与现代性转型

-

审美与文学 | 刘希夷 《代悲白头翁》 文本审美解析

审美与文学 | 刘希夷 《代悲白头翁》 文本审美解析

-

审美与文学 | 论周晓枫童话 《小门牙》 的艺术张力

审美与文学 | 论周晓枫童话 《小门牙》 的艺术张力

-

审美与文学 | 论黄景仁的题画诗及其诗画观

审美与文学 | 论黄景仁的题画诗及其诗画观

-

审美与文学 | 论迟子建文学叙事中关于魂灵的思考

审美与文学 | 论迟子建文学叙事中关于魂灵的思考

-

影视美学 | 《长安三万里》 李白形象的当代性重构探析

影视美学 | 《长安三万里》 李白形象的当代性重构探析

-

影视美学 | “运动-影像”之情动与“时间-影像”之结晶:《我爱你!》的影像多重奏

影视美学 | “运动-影像”之情动与“时间-影像”之结晶:《我爱你!》的影像多重奏

-

影视美学 | 新世纪江南影像类型化的断裂与耦合

影视美学 | 新世纪江南影像类型化的断裂与耦合

-

影视美学 | “讲好中国故事” 的叙事策略

影视美学 | “讲好中国故事” 的叙事策略

-

影视美学 | 黄建新早期电影中的美学特征:谈象征主义在其作品中的呈现

影视美学 | 黄建新早期电影中的美学特征:谈象征主义在其作品中的呈现

-

影视美学 | 传统文化的创意叙事与技术赋能的场景传播

影视美学 | 传统文化的创意叙事与技术赋能的场景传播

-

影视美学 | 影像表达、符号空间与艺术意蕴:从《典籍里的中国》 看中华美学的叙事建构

影视美学 | 影像表达、符号空间与艺术意蕴:从《典籍里的中国》 看中华美学的叙事建构

-

影视美学 | 活泼、进步与稳重:王人美的银幕形象变迁

影视美学 | 活泼、进步与稳重:王人美的银幕形象变迁

-

影视美学 | 《好东西》:性别话语的重构与女性主体性的多维呈现

影视美学 | 《好东西》:性别话语的重构与女性主体性的多维呈现

-

影视美学 | 自由、爱与逃离:电影《完美的日子》 中的存在主义探究

影视美学 | 自由、爱与逃离:电影《完美的日子》 中的存在主义探究

登录

登录