目录

快速导航-

美学论坛 | “异质现象学 思想对神经美学研究的启示

美学论坛 | “异质现象学 思想对神经美学研究的启示

-

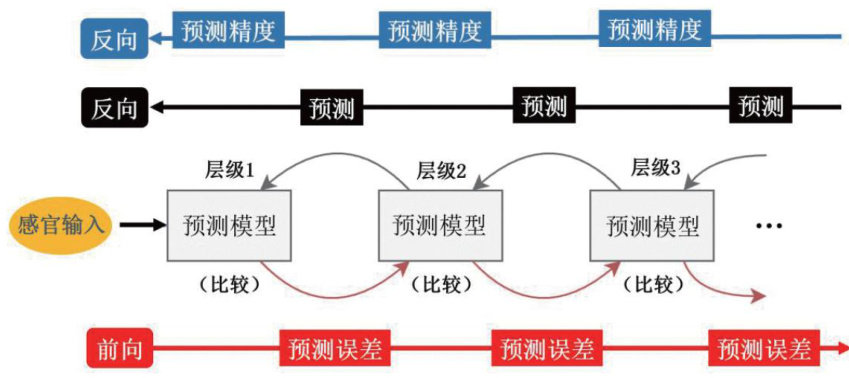

美学论坛 | 美学与认知科学的融通:预测加工的视角

美学论坛 | 美学与认知科学的融通:预测加工的视角

-

美学史研究 | 清末“戏曲改良”的目的思想及其创作剧目的时代意义

美学史研究 | 清末“戏曲改良”的目的思想及其创作剧目的时代意义

-

美学史研究 | 论象征与讽喻之争的由来与发展

美学史研究 | 论象征与讽喻之争的由来与发展

-

美学史研究 | 论巴赫金作者思想

美学史研究 | 论巴赫金作者思想

-

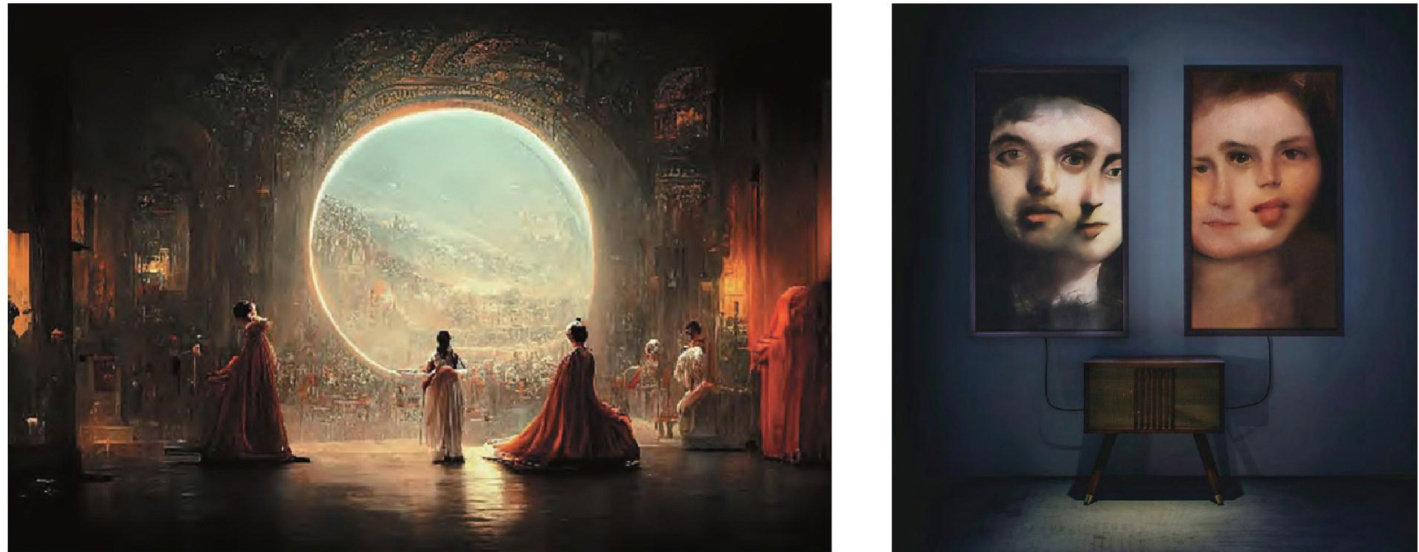

美学史研究 | 后人类主义下生成式视觉艺术创作:主体中心性、权力与规则解构

美学史研究 | 后人类主义下生成式视觉艺术创作:主体中心性、权力与规则解构

-

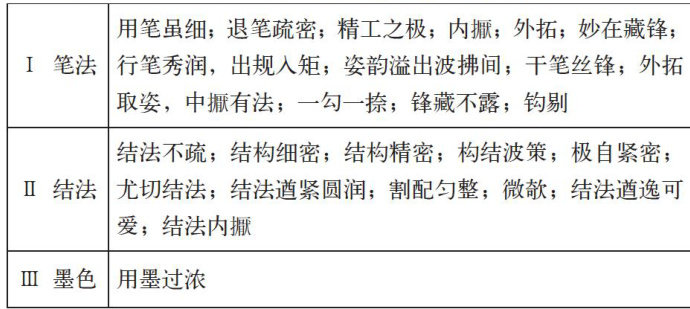

审美视点 | 论明代书学批评概念中的“格”与“密

审美视点 | 论明代书学批评概念中的“格”与“密

-

审美视点 | AI语境下的 “艺术终结”的再反思

审美视点 | AI语境下的 “艺术终结”的再反思

-

审美视点 | 怪诞世界与自我救赎

审美视点 | 怪诞世界与自我救赎

-

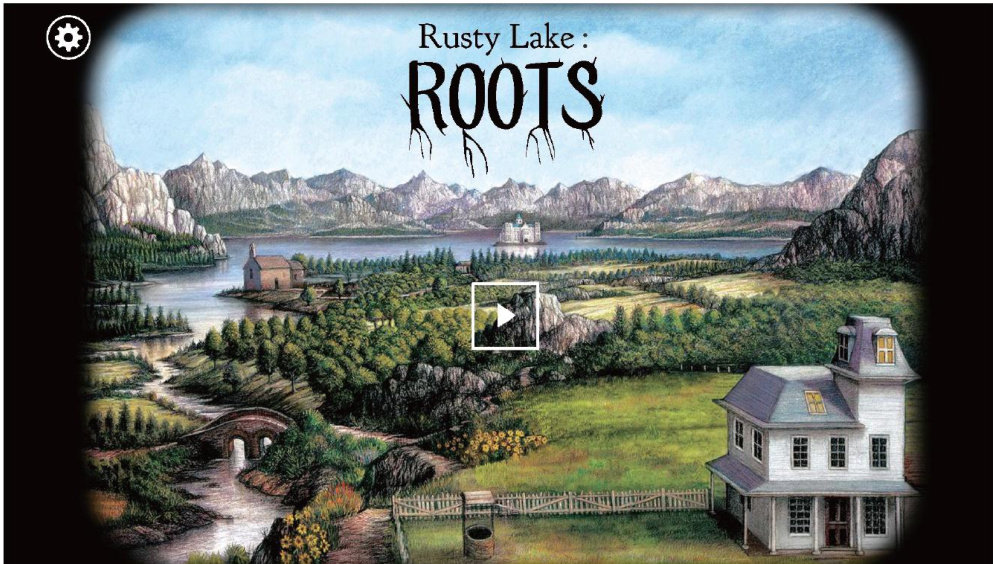

审美视点 | “自由游戏” 的当代困境:资本异化下的网络游戏与单机艺术的救赎

审美视点 | “自由游戏” 的当代困境:资本异化下的网络游戏与单机艺术的救赎

-

美育研究 | 传播与策划专业群 “三维耦合”人才培养模式创新实践

美育研究 | 传播与策划专业群 “三维耦合”人才培养模式创新实践

-

美育研究 | 高职音乐教育在校园美育体系中的功能与实现路径

美育研究 | 高职音乐教育在校园美育体系中的功能与实现路径

-

审美与音乐 | 音响的情感符号与情动生成

审美与音乐 | 音响的情感符号与情动生成

-

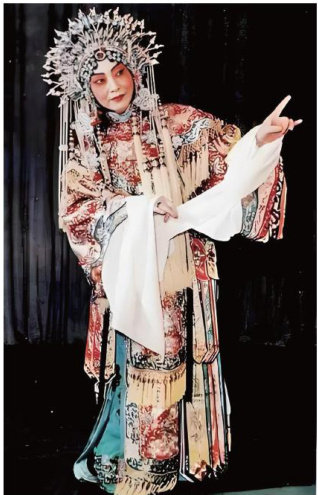

审美与音乐 | 戏曲表演艺术中的舞蹈形式与美学特征探析

审美与音乐 | 戏曲表演艺术中的舞蹈形式与美学特征探析

-

审美与艺术家 | 文艺复兴视角下的儿童形象转变

审美与艺术家 | 文艺复兴视角下的儿童形象转变

-

审美与艺术家 | 餐桌上的寓言

审美与艺术家 | 餐桌上的寓言

-

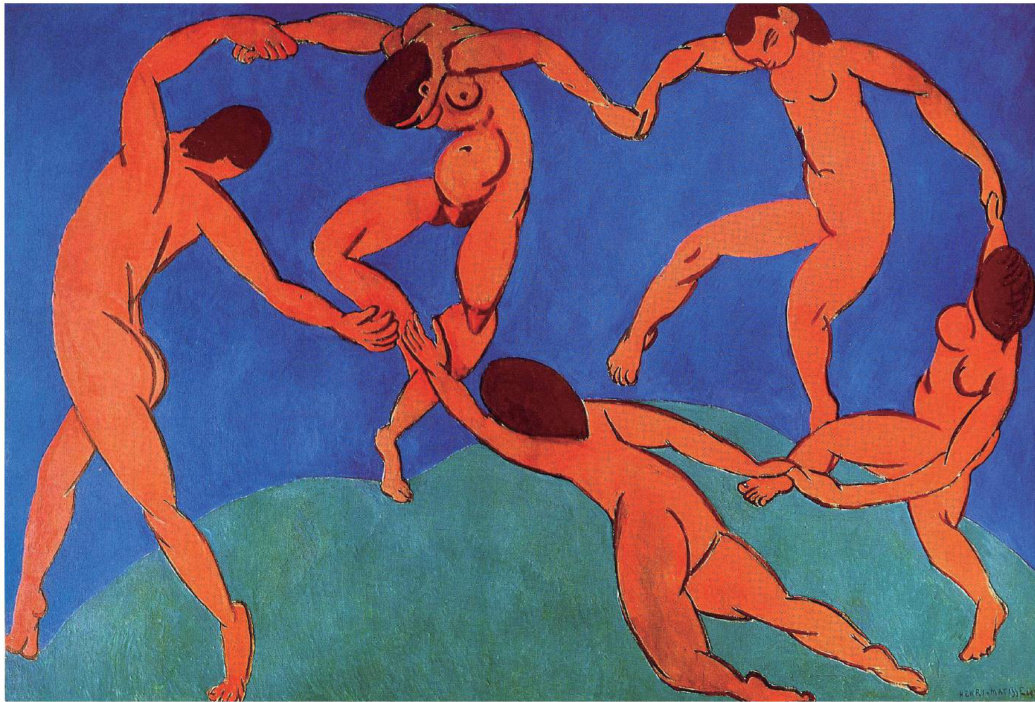

审美与艺术家 | 从马蒂斯美学看当代工笔人物画的真实观的转换

审美与艺术家 | 从马蒂斯美学看当代工笔人物画的真实观的转换

-

审美与艺术家 | 山水画中山石块面的分布探析

审美与艺术家 | 山水画中山石块面的分布探析

-

审美与文学 | 古代端砚题咏诗歌与文人精神探析

审美与文学 | 古代端砚题咏诗歌与文人精神探析

-

审美与文学 | 论柳宗元 《渔翁》 最后两句当存还是当去

审美与文学 | 论柳宗元 《渔翁》 最后两句当存还是当去

-

审美与文学 | “外卖诗人”王计兵诗歌的底层叙事

审美与文学 | “外卖诗人”王计兵诗歌的底层叙事

-

影视美学 | 作为视域的 “附近”时间循环电影的场面调度与感知重塑

影视美学 | 作为视域的 “附近”时间循环电影的场面调度与感知重塑

-

影视美学 | 从自审到感通:《第二十条》的人性之思与生命境界

影视美学 | 从自审到感通:《第二十条》的人性之思与生命境界

-

影视美学 | 神话重写中的叙事突围与身份革命

影视美学 | 神话重写中的叙事突围与身份革命

-

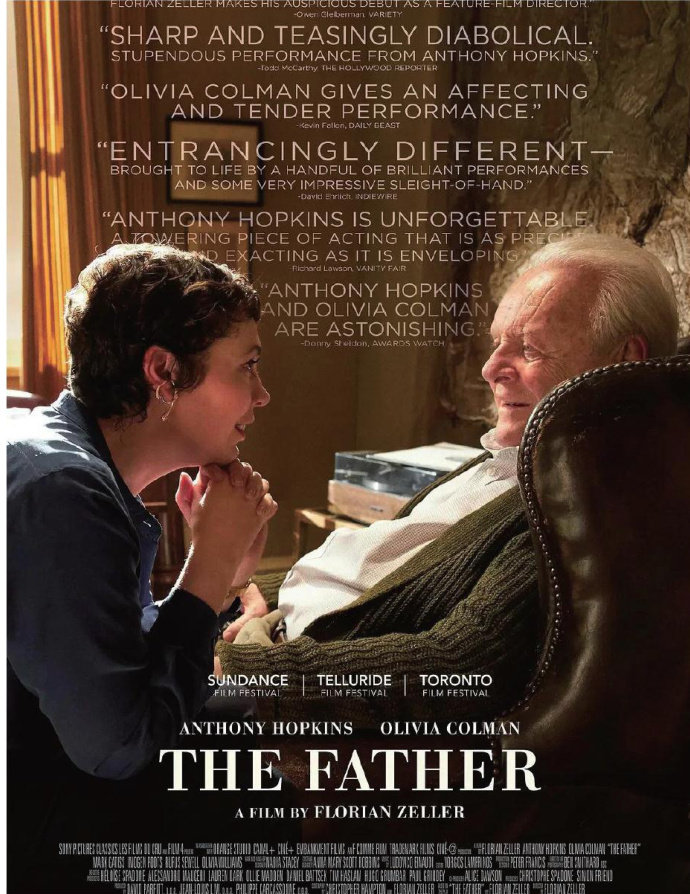

影视美学 | 《困在时间里的父亲》:时空叙事对老年群体的共情建构

影视美学 | 《困在时间里的父亲》:时空叙事对老年群体的共情建构

-

影视美学 | 《星期六》 中后9·11时代主观时间与纪念碑性时间关系的塑造

影视美学 | 《星期六》 中后9·11时代主观时间与纪念碑性时间关系的塑造

-

影视美学 | 电视剧 《山花烂漫时》 叙事进程与主题阐释

影视美学 | 电视剧 《山花烂漫时》 叙事进程与主题阐释

-

影视美学 | 认识、超越、共存:自然生态纪录片 《众神之地》 的生命哲思

影视美学 | 认识、超越、共存:自然生态纪录片 《众神之地》 的生命哲思

-

影视美学 | 《哪吒之魔童闹海》 的文化现代性转化与技术奇观表达研究

影视美学 | 《哪吒之魔童闹海》 的文化现代性转化与技术奇观表达研究

-

影视美学 | 在左翼意识与市民趣味之间:论夏衍1930年代电影剧本创作

影视美学 | 在左翼意识与市民趣味之间:论夏衍1930年代电影剧本创作

-

影视美学 | 电影 《消失的她》社会美学的转译与创作新变

影视美学 | 电影 《消失的她》社会美学的转译与创作新变

-

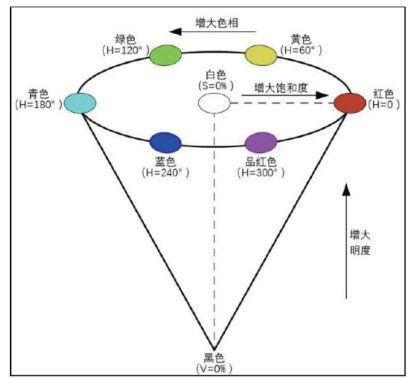

影视美学 | 台湾地区新青春电影的色彩计量研究及其审美特征分析

影视美学 | 台湾地区新青春电影的色彩计量研究及其审美特征分析

-

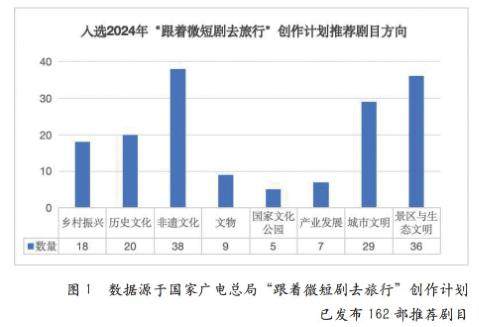

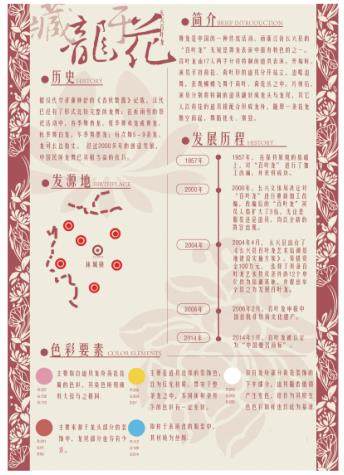

影视美学 | 非遗嵌合微短剧发展的问题及其对策

影视美学 | 非遗嵌合微短剧发展的问题及其对策

-

影视美学 | “游观”视阈下在我国书画类综艺节目的创新表达

影视美学 | “游观”视阈下在我国书画类综艺节目的创新表达

-

影视美学 | 蒋雨奇作品

影视美学 | 蒋雨奇作品

登录

登录