目录

快速导航-

思政课建设 | 道德与法治课程实践性作业的设计转向

思政课建设 | 道德与法治课程实践性作业的设计转向

-

思政课建设 | 道德与法治生活化课堂实践探究

思政课建设 | 道德与法治生活化课堂实践探究

-

教改动态 | 逆向设计理论视域下大单元教学实践

教改动态 | 逆向设计理论视域下大单元教学实践

-

教改动态 | 数学跨学科主题学习的特征与路径

教改动态 | 数学跨学科主题学习的特征与路径

-

教改动态 | 数学微型学术课堂的境脉化探析

教改动态 | 数学微型学术课堂的境脉化探析

-

教改动态 | 基于STEAM教育理念的体育跨学科教学研究

教改动态 | 基于STEAM教育理念的体育跨学科教学研究

-

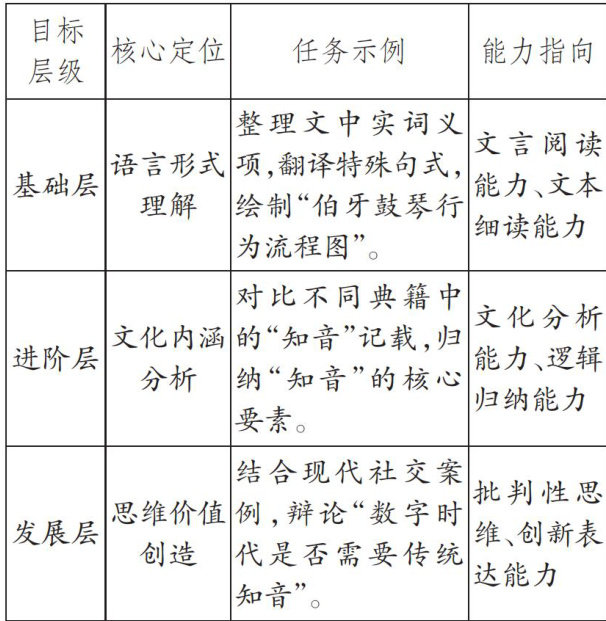

课堂实践 | 思辨性阅读任务群的设计与实施

课堂实践 | 思辨性阅读任务群的设计与实施

-

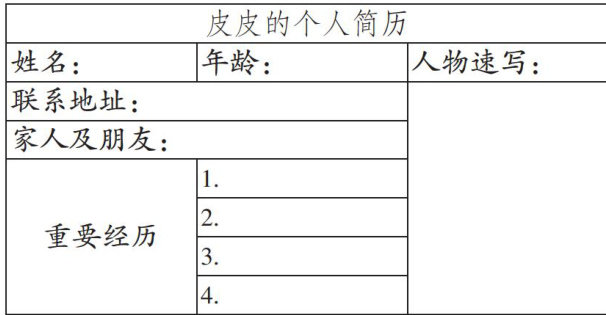

课堂实践 | 读写结合:整本书阅读的创新路径

课堂实践 | 读写结合:整本书阅读的创新路径

-

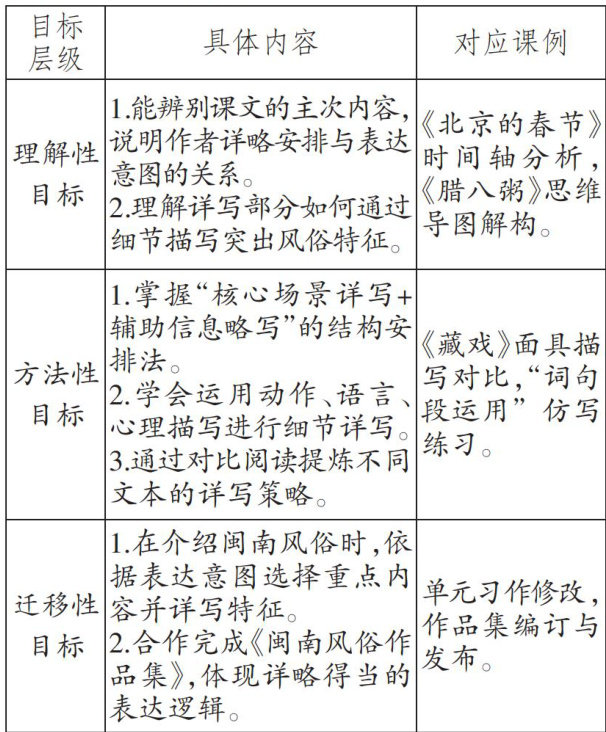

课堂实践 | 习作例文的教学定位与实践突围

课堂实践 | 习作例文的教学定位与实践突围

-

课堂实践 | “小数加减法”教学建议

课堂实践 | “小数加减法”教学建议

-

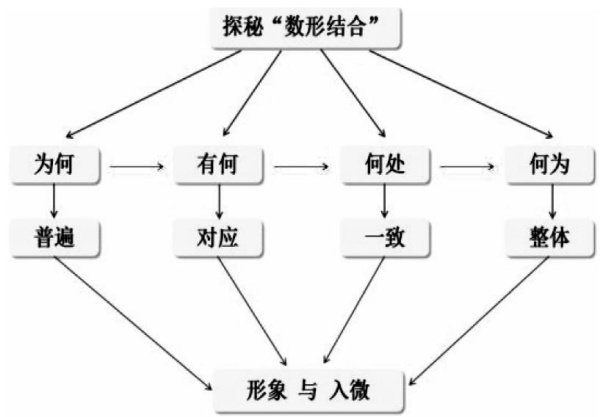

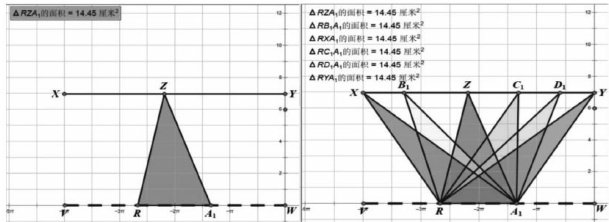

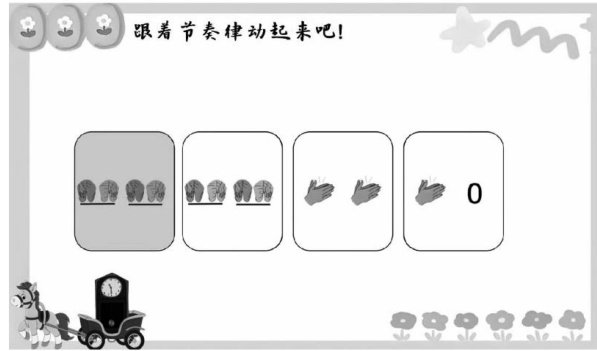

课堂实践 | 信息技术赋能下的数学深度学习路径探索

课堂实践 | 信息技术赋能下的数学深度学习路径探索

-

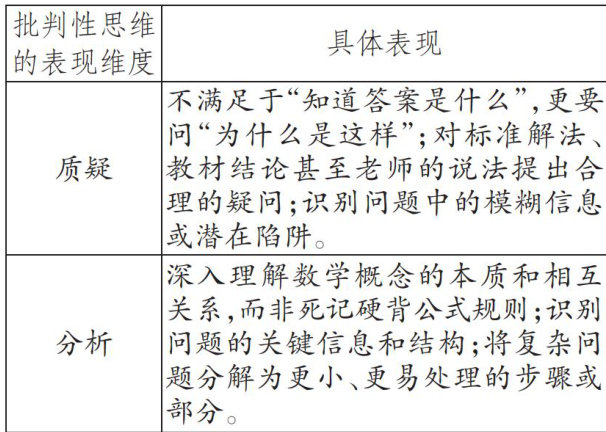

课堂实践 | 学生数学批判性思维的培养

课堂实践 | 学生数学批判性思维的培养

-

课堂实践 | 趣思悟迁:构建“以学为主”的数学课堂

课堂实践 | 趣思悟迁:构建“以学为主”的数学课堂

-

课堂实践 | 体认视域下英语多模态教学策略

课堂实践 | 体认视域下英语多模态教学策略

-

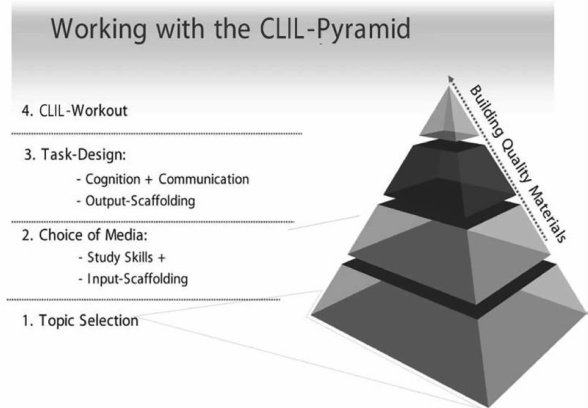

课堂实践 | CLIL理论下英语新教材Readingtime板块教学实施路径

课堂实践 | CLIL理论下英语新教材Readingtime板块教学实施路径

-

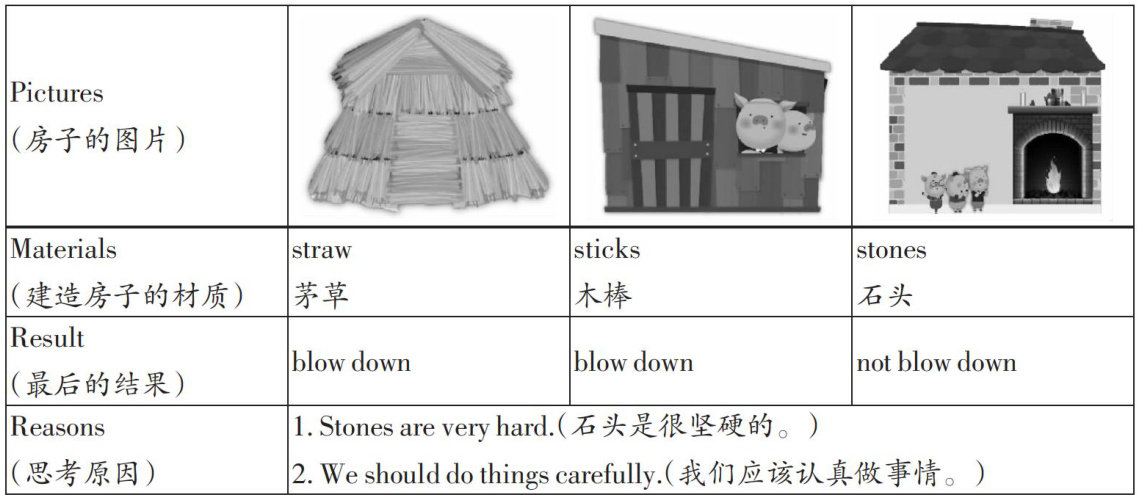

课堂实践 | 图形组织器在高年级英语阅读教学中的应用

课堂实践 | 图形组织器在高年级英语阅读教学中的应用

-

课堂实践 | 基于音乐智媒技术的多模态教学实践

课堂实践 | 基于音乐智媒技术的多模态教学实践

-

科学教育 | 科学跨学科融合教学的实施路径

科学教育 | 科学跨学科融合教学的实施路径

登录

登录