目录

快速导航-

卷首 | 你们需要一个宏观的世界

卷首 | 你们需要一个宏观的世界

-

悦读 | 告别“脑腐”:科技时代的大脑健康指南

悦读 | 告别“脑腐”:科技时代的大脑健康指南

-

思域 | 如何转变消极信念

思域 | 如何转变消极信念

-

书香 | 知音苟不存 已矣何所悲

书香 | 知音苟不存 已矣何所悲

-

文境 | 管中窥豹 统摄全篇

文境 | 管中窥豹 统摄全篇

-

文境 | 刘和珍君的“实体”

文境 | 刘和珍君的“实体”

-

拓境 | 古诗“理趣”刍议

拓境 | 古诗“理趣”刍议

-

语林 | 亦木亦树说“木叶”

语林 | 亦木亦树说“木叶”

-

闱艺 | 材料作文“潘光旦先生谈家乡认知”写作指导

闱艺 | 材料作文“潘光旦先生谈家乡认知”写作指导

-

闱艺 | 多维审视,融会贯通

闱艺 | 多维审视,融会贯通

-

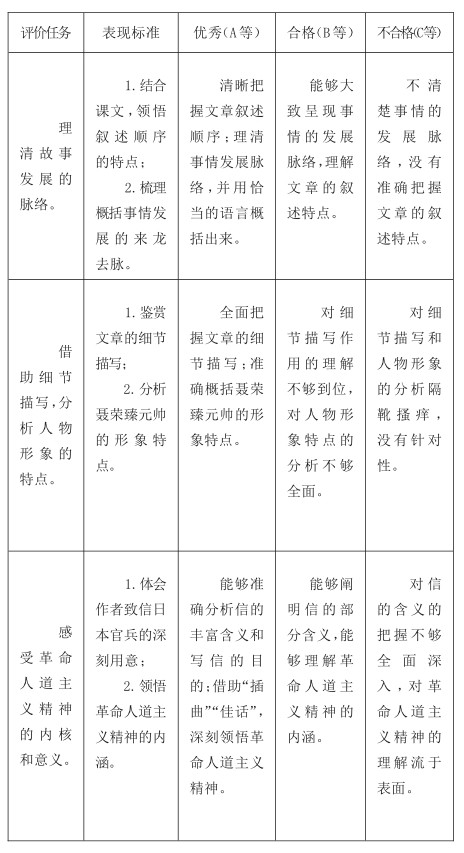

导学 | 传承英雄信仰 赓续革命情怀

导学 | 传承英雄信仰 赓续革命情怀

-

新题 | 邓刚小说阅读考测题一则

新题 | 邓刚小说阅读考测题一则

-

新题 | 小说《王嫂》阅读测试题

新题 | 小说《王嫂》阅读测试题

-

笔秀 | 且走且回望

笔秀 | 且走且回望

-

笔秀 | 古诗玩梗,创新传承

笔秀 | 古诗玩梗,创新传承

-

说场 | 少作玩梗乐,尊重诗之美

说场 | 少作玩梗乐,尊重诗之美

-

片言 | 再寻玫瑰

片言 | 再寻玫瑰

-

片言 | 左手悲观,右手乐观

片言 | 左手悲观,右手乐观

-

片言 | 有趣的嵌名联

片言 | 有趣的嵌名联

-

片言 | 屏蔽冗杂事,书写青春诗

片言 | 屏蔽冗杂事,书写青春诗

-

美文 | 不患得患失

美文 | 不患得患失

-

美文 | 傲慢会让你无视真理

美文 | 傲慢会让你无视真理

登录

登录