目录

快速导航-

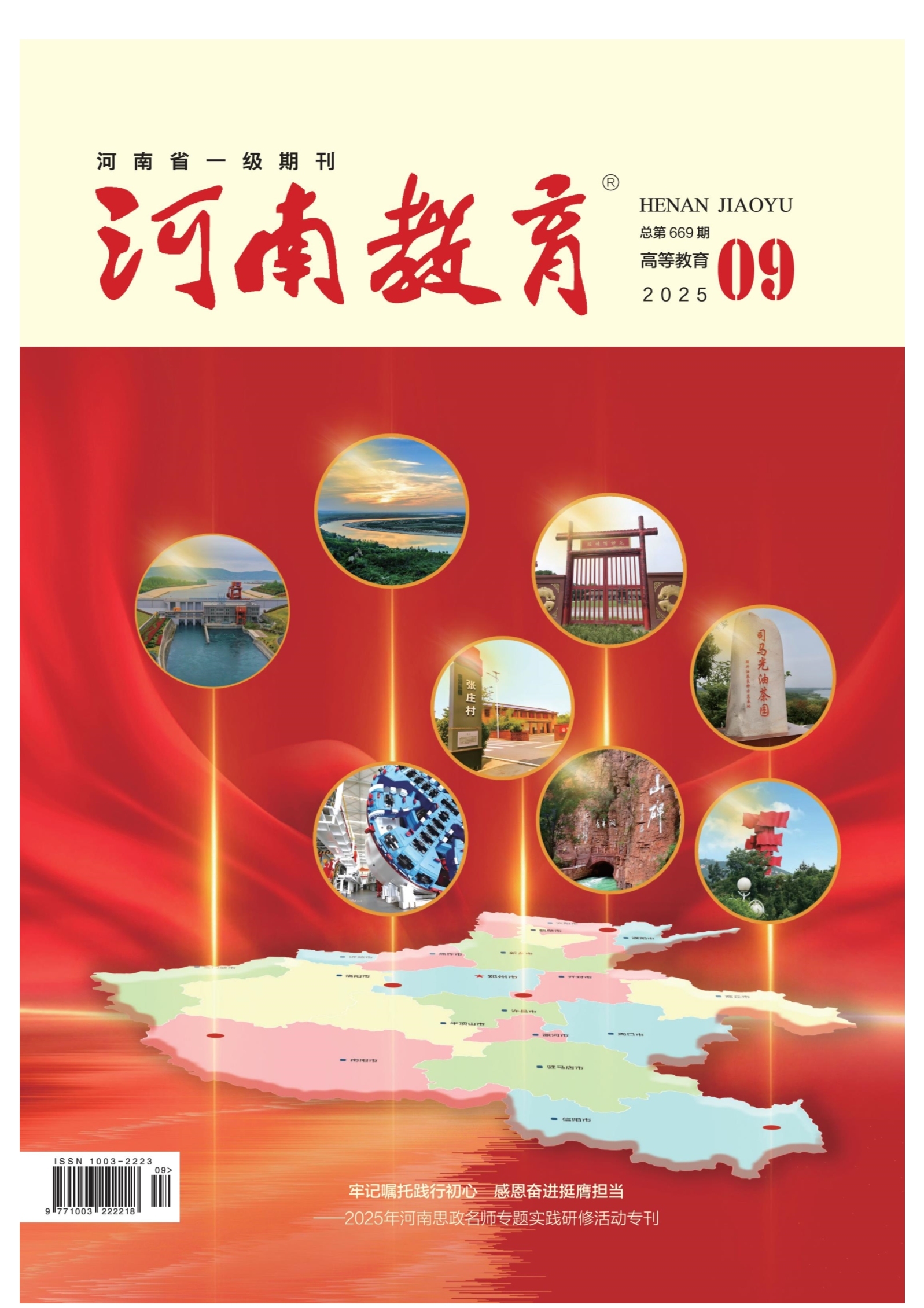

| 在中原大地书写铸魂育人的时代答卷

| 在中原大地书写铸魂育人的时代答卷

-

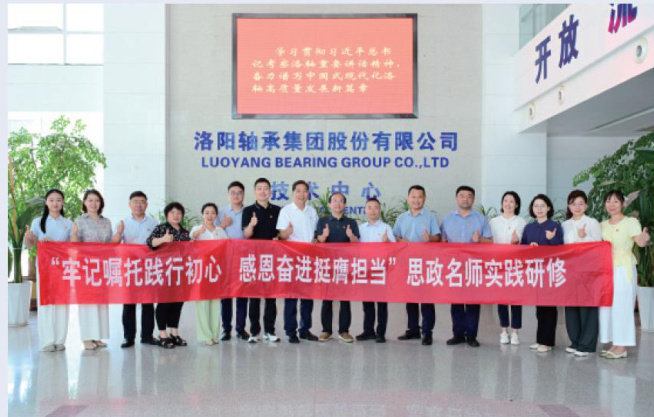

中原智造.谱写产业新篇 | 在行走的思政课中触摸河南制造业的发展脉搏

中原智造.谱写产业新篇 | 在行走的思政课中触摸河南制造业的发展脉搏

-

中原智造.谱写产业新篇 | 让教育者先受教育一次组织有序、转化有力的实践研修

中原智造.谱写产业新篇 | 让教育者先受教育一次组织有序、转化有力的实践研修

-

中原智造.谱写产业新篇 | 在知行合一中推动高校思政课教师育人能力提升

中原智造.谱写产业新篇 | 在知行合一中推动高校思政课教师育人能力提升

-

中原智造.谱写产业新篇 | 讲好科技自立自强的中国故事

中原智造.谱写产业新篇 | 讲好科技自立自强的中国故事

-

中原智造.谱写产业新篇 | 匠心铸魂 智造报国

中原智造.谱写产业新篇 | 匠心铸魂 智造报国

-

中原沃野.建设农业强省 | 麦穗丈量中原:一粒麦的产业链解码与青春淬炼

中原沃野.建设农业强省 | 麦穗丈量中原:一粒麦的产业链解码与青春淬炼

-

中原沃野.建设农业强省 | 种好一片青春的沃野

中原沃野.建设农业强省 | 种好一片青春的沃野

-

中原沃野.建设农业强省 | 从田地中来,到人心中去

中原沃野.建设农业强省 | 从田地中来,到人心中去

-

中原沃野.建设农业强省 | 习近平文化思想赋能 “大思政课”铸魂育人的价值意蕴与实践路向

中原沃野.建设农业强省 | 习近平文化思想赋能 “大思政课”铸魂育人的价值意蕴与实践路向

-

中原沃野.建设农业强省 | 实践研修:涉农高校思政课教师与辅导员协同育人路径探析

中原沃野.建设农业强省 | 实践研修:涉农高校思政课教师与辅导员协同育人路径探析

-

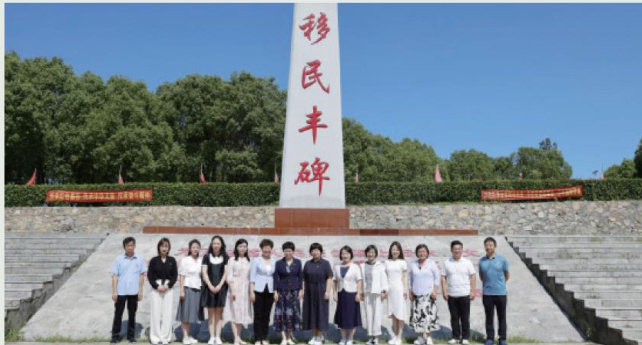

中原碧脉.守护生态之美 | 水脉连心精神铸魂

中原碧脉.守护生态之美 | 水脉连心精神铸魂

-

中原碧脉.守护生态之美 | 大国工程背后的决心和力量

中原碧脉.守护生态之美 | 大国工程背后的决心和力量

-

中原碧脉.守护生态之美 | 牢记嘱托护水脉 挺膺担当育新人

中原碧脉.守护生态之美 | 牢记嘱托护水脉 挺膺担当育新人

-

中原碧脉.守护生态之美 | 在水润万物的回响中汲取育人力量

中原碧脉.守护生态之美 | 在水润万物的回响中汲取育人力量

-

中原碧脉.守护生态之美 | 在生态文明的交响乐章中奏响思政育人新曲

中原碧脉.守护生态之美 | 在生态文明的交响乐章中奏响思政育人新曲

-

中原文焰.传承优秀文化 | 循迹溯源悟思想 文焰生辉传薪火

中原文焰.传承优秀文化 | 循迹溯源悟思想 文焰生辉传薪火

-

中原文焰.传承优秀文化 | 看到中国优势,坚定文化自信

中原文焰.传承优秀文化 | 看到中国优势,坚定文化自信

-

中原文焰.传承优秀文化 | 坚持“两个结合”,保持马克思主义的蓬勃生机和旺盛活力

中原文焰.传承优秀文化 | 坚持“两个结合”,保持马克思主义的蓬勃生机和旺盛活力

-

中原文焰.传承优秀文化 | 高校辅导员工作室赋能中华优秀传统文化育人的三重维度与实践创新

中原文焰.传承优秀文化 | 高校辅导员工作室赋能中华优秀传统文化育人的三重维度与实践创新

-

中原文焰.传承优秀文化 | 新时代伟大成就融入高校思政课实践教学的路径探析

中原文焰.传承优秀文化 | 新时代伟大成就融入高校思政课实践教学的路径探析

-

中原惠风.增强民生福祉 | 行走中原大地深耕思政沃土

中原惠风.增强民生福祉 | 行走中原大地深耕思政沃土

-

中原惠风.增强民生福祉 | 触摸“三股劲”里的滚烫初心

中原惠风.增强民生福祉 | 触摸“三股劲”里的滚烫初心

-

中原惠风.增强民生福祉 | 新时代民生思想融入影视专业课程思政的路径研究

中原惠风.增强民生福祉 | 新时代民生思想融入影视专业课程思政的路径研究

-

中原惠风.增强民生福祉 | 乡村全面振兴背景下高校思政教育赋能大学生返乡就业创业的实践路径研究

中原惠风.增强民生福祉 | 乡村全面振兴背景下高校思政教育赋能大学生返乡就业创业的实践路径研究

-

中原惠风.增强民生福祉 | 习近平总书记考察河南讲话精神融入高校思政课的文化维度探究

中原惠风.增强民生福祉 | 习近平总书记考察河南讲话精神融入高校思政课的文化维度探究

-

中原惠风.增强民生福祉 | 乡愁文化融入高校思政课的内在逻辑与实践路径

中原惠风.增强民生福祉 | 乡愁文化融入高校思政课的内在逻辑与实践路径

-

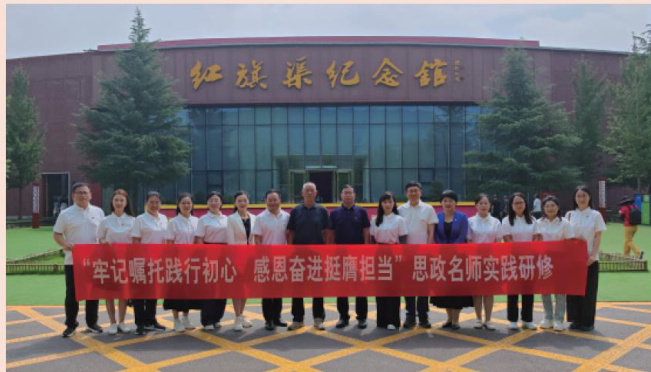

中原赤源.赓续红色血脉 | 寻根赤源悟初心 赛续血脉育新人

中原赤源.赓续红色血脉 | 寻根赤源悟初心 赛续血脉育新人

-

中原赤源.赓续红色血脉 | 深耕红色沃土以创新叙事激活“人民至上”的时代回响

中原赤源.赓续红色血脉 | 深耕红色沃土以创新叙事激活“人民至上”的时代回响

-

中原赤源.赓续红色血脉 | 善用红色资源讲活思政课道理

中原赤源.赓续红色血脉 | 善用红色资源讲活思政课道理

-

中原赤源.赓续红色血脉 | 红色资源与高校思政教育深度融合的路径探颐

中原赤源.赓续红色血脉 | 红色资源与高校思政教育深度融合的路径探颐

-

中原赤源.赓续红色血脉 | 红色精神融入思政课的价值意蕴与实践路径

中原赤源.赓续红色血脉 | 红色精神融入思政课的价值意蕴与实践路径

-

中原赤源.赓续红色血脉 | 新媒体视域下红色精神的符号赋能

中原赤源.赓续红色血脉 | 新媒体视域下红色精神的符号赋能

登录

登录