目录

快速导航-

言说 | 写作四谈

言说 | 写作四谈

-

专题·纪念抗日战争胜利80周年 | 勇闯绝地

专题·纪念抗日战争胜利80周年 | 勇闯绝地

-

专题·纪念抗日战争胜利80周年 | 火塘边的枪

专题·纪念抗日战争胜利80周年 | 火塘边的枪

-

专题·纪念抗日战争胜利80周年 | 炮神

专题·纪念抗日战争胜利80周年 | 炮神

-

专题·纪念抗日战争胜利80周年 | 灯光

专题·纪念抗日战争胜利80周年 | 灯光

-

专题·纪念抗日战争胜利80周年 | 热河往事(二题)

专题·纪念抗日战争胜利80周年 | 热河往事(二题)

-

专辑 | 回归夜

专辑 | 回归夜

-

专辑 | 一九九八年夏

专辑 | 一九九八年夏

-

专辑 | 简·爱

专辑 | 简·爱

-

专辑 | 从早期作品到晚期作品(创作谈)

专辑 | 从早期作品到晚期作品(创作谈)

-

评论 | 那些未被书写的乡村生活和少年

评论 | 那些未被书写的乡村生活和少年

-

芳华 | 消失的流星

芳华 | 消失的流星

-

芳华 | 大风橙色预警

芳华 | 大风橙色预警

-

素年 | 冯九

素年 | 冯九

-

素年 | 大雁飞过

素年 | 大雁飞过

-

世相 | 老账本

世相 | 老账本

-

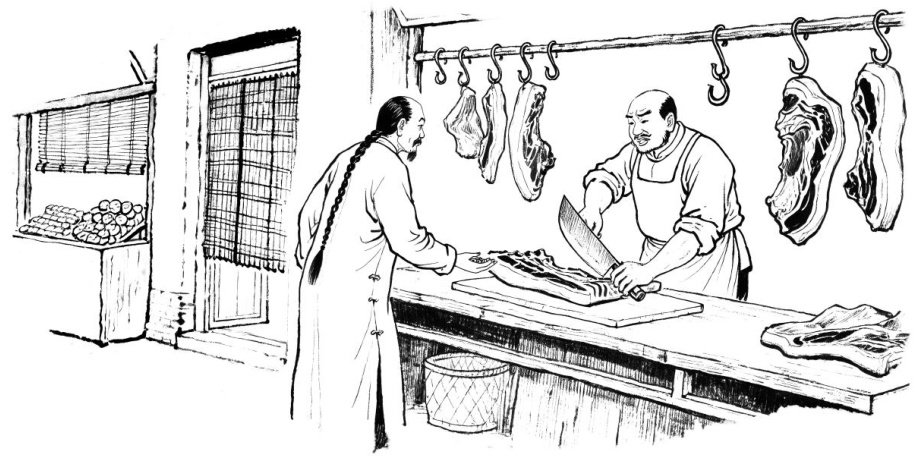

世相 | 荀先生买肉

世相 | 荀先生买肉

-

世相 | 海沙子

世相 | 海沙子

-

世相 | 一扇打不开的门

世相 | 一扇打不开的门

-

浮生 | 喜乐

浮生 | 喜乐

-

浮生 | 不治

浮生 | 不治

-

它们 | 雨

它们 | 雨

-

它们 | 疯狗

它们 | 疯狗

-

传奇 | 长安奇谭(三则)

传奇 | 长安奇谭(三则)

-

村庄 | 鹰嘴石

村庄 | 鹰嘴石

-

村庄 | 胡先儿

村庄 | 胡先儿

-

村庄 | 黄羊

村庄 | 黄羊

登录

登录