目录

快速导航-

国土空间规划和用途管制 | 高质量发展语境下的国土空间生态利用

国土空间规划和用途管制 | 高质量发展语境下的国土空间生态利用

-

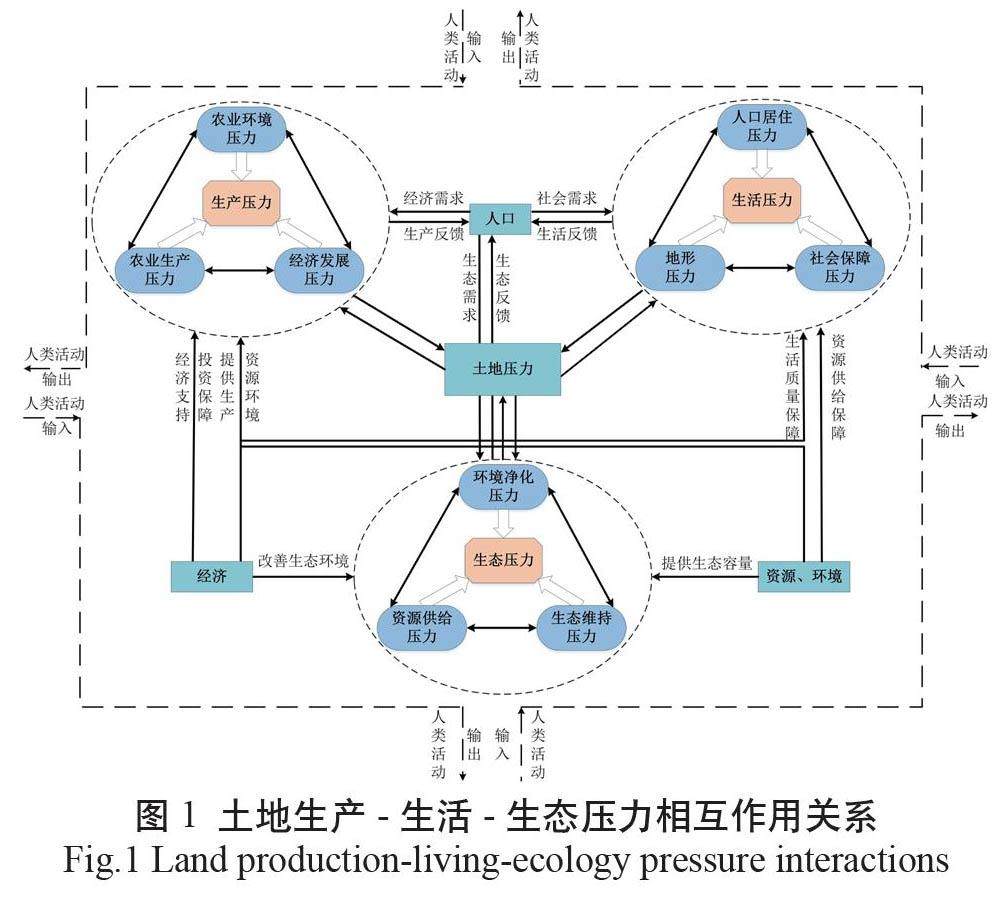

国土空间规划和用途管制 | 土地压力的研究进展与展望

国土空间规划和用途管制 | 土地压力的研究进展与展望

-

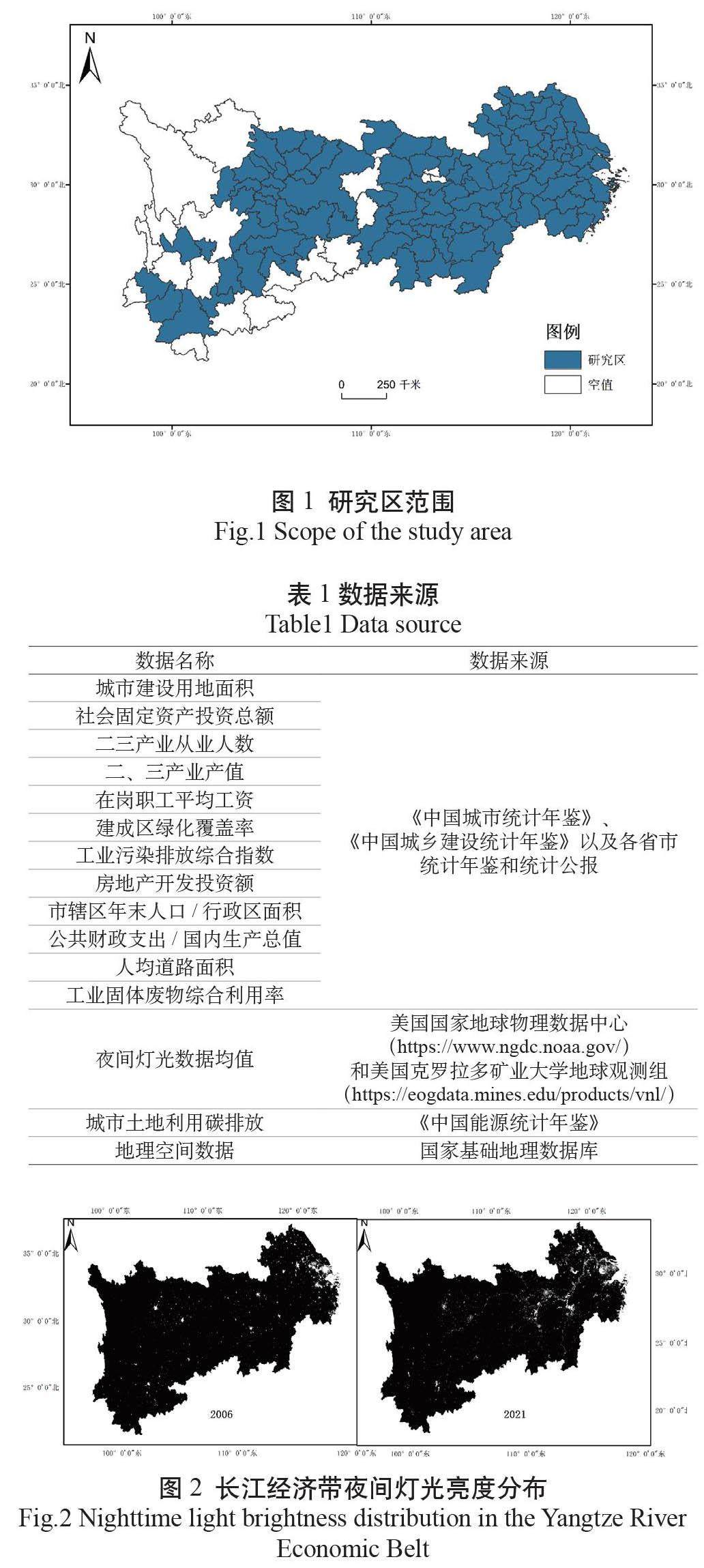

国土空间规划和用途管制 | 开发区城镇建设用地供需预测与协调路径研究

国土空间规划和用途管制 | 开发区城镇建设用地供需预测与协调路径研究

-

国土空间规划和用途管制 | 农牧交错带土地利用结构变化对于生态环境的影响研究

国土空间规划和用途管制 | 农牧交错带土地利用结构变化对于生态环境的影响研究

-

国土空间规划和用途管制 | 基于PLUS模型的土地利用生态风险多情景预测

国土空间规划和用途管制 | 基于PLUS模型的土地利用生态风险多情景预测

-

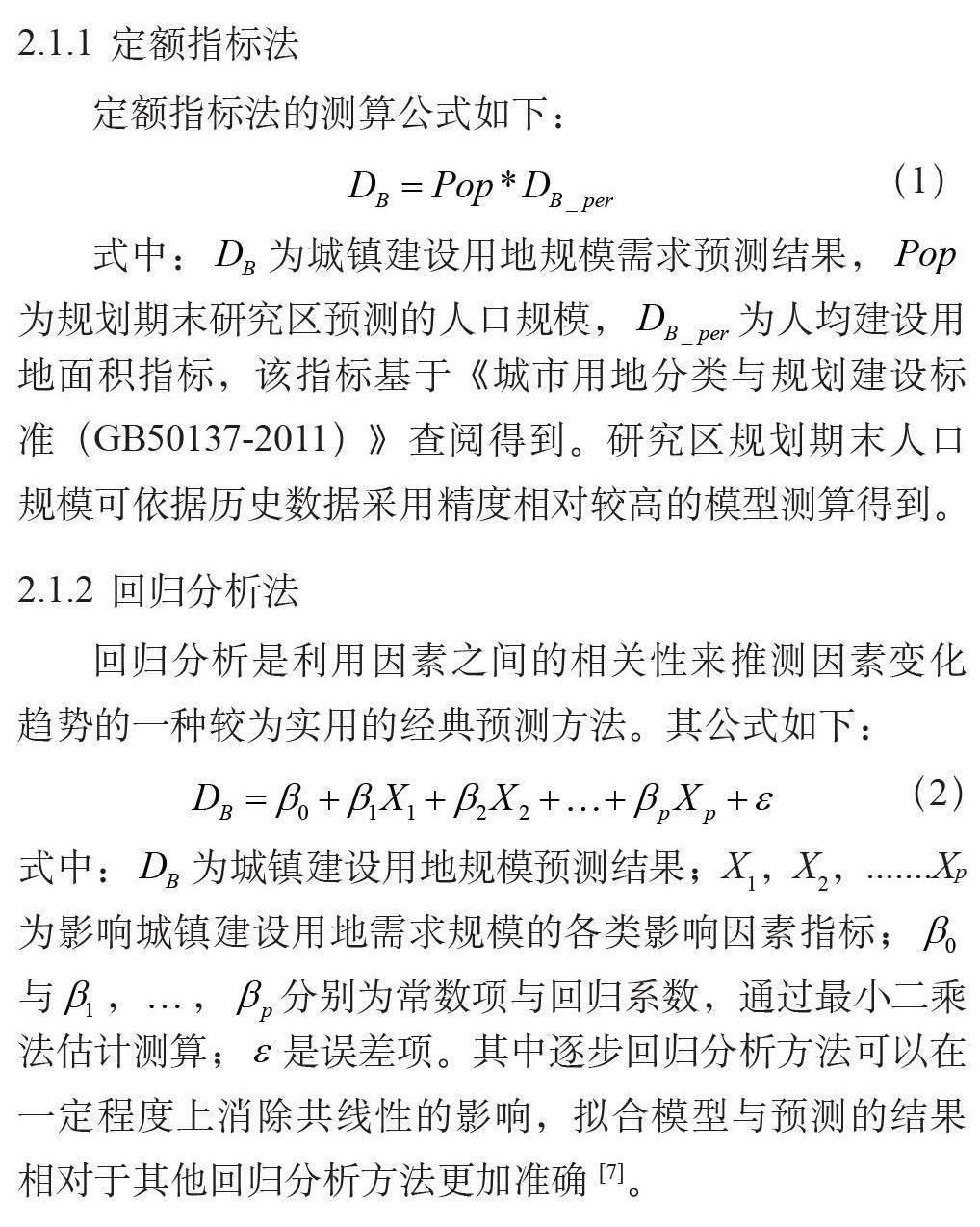

国土空间规划和用途管制 | 基于多源数据的公园绿地可达性研究

国土空间规划和用途管制 | 基于多源数据的公园绿地可达性研究

-

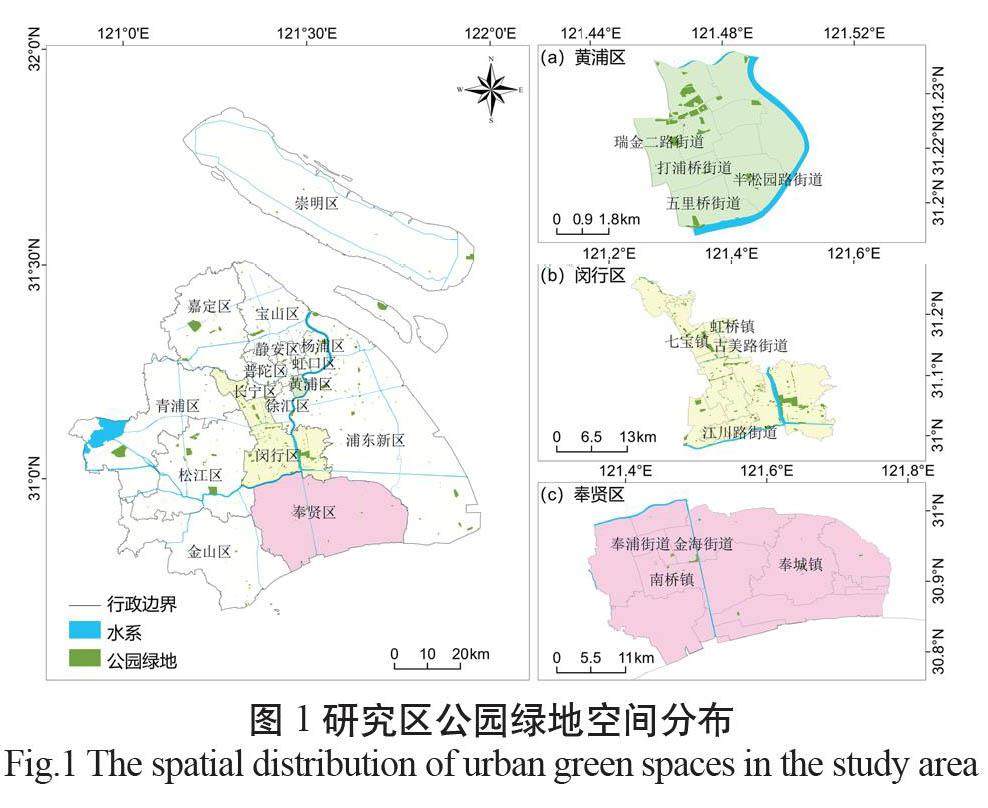

国土空间规划和用途管制 | 基于夜间灯光数据的长江经济带城市土地绿色利用效率及影响因素研究

国土空间规划和用途管制 | 基于夜间灯光数据的长江经济带城市土地绿色利用效率及影响因素研究

-

国土空间规划和用途管制 | “非粮化”背景下潜在耕地的空间管控研究

国土空间规划和用途管制 | “非粮化”背景下潜在耕地的空间管控研究

-

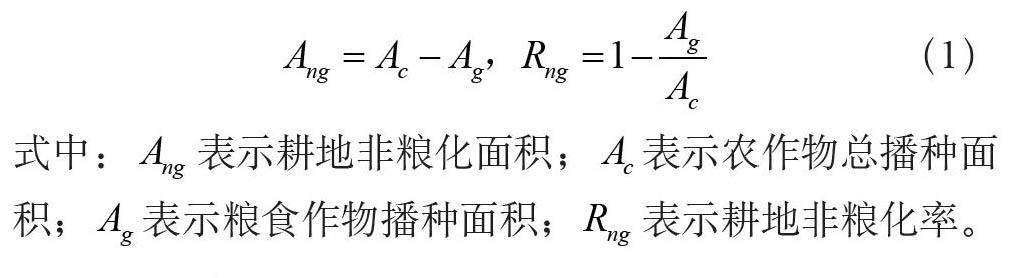

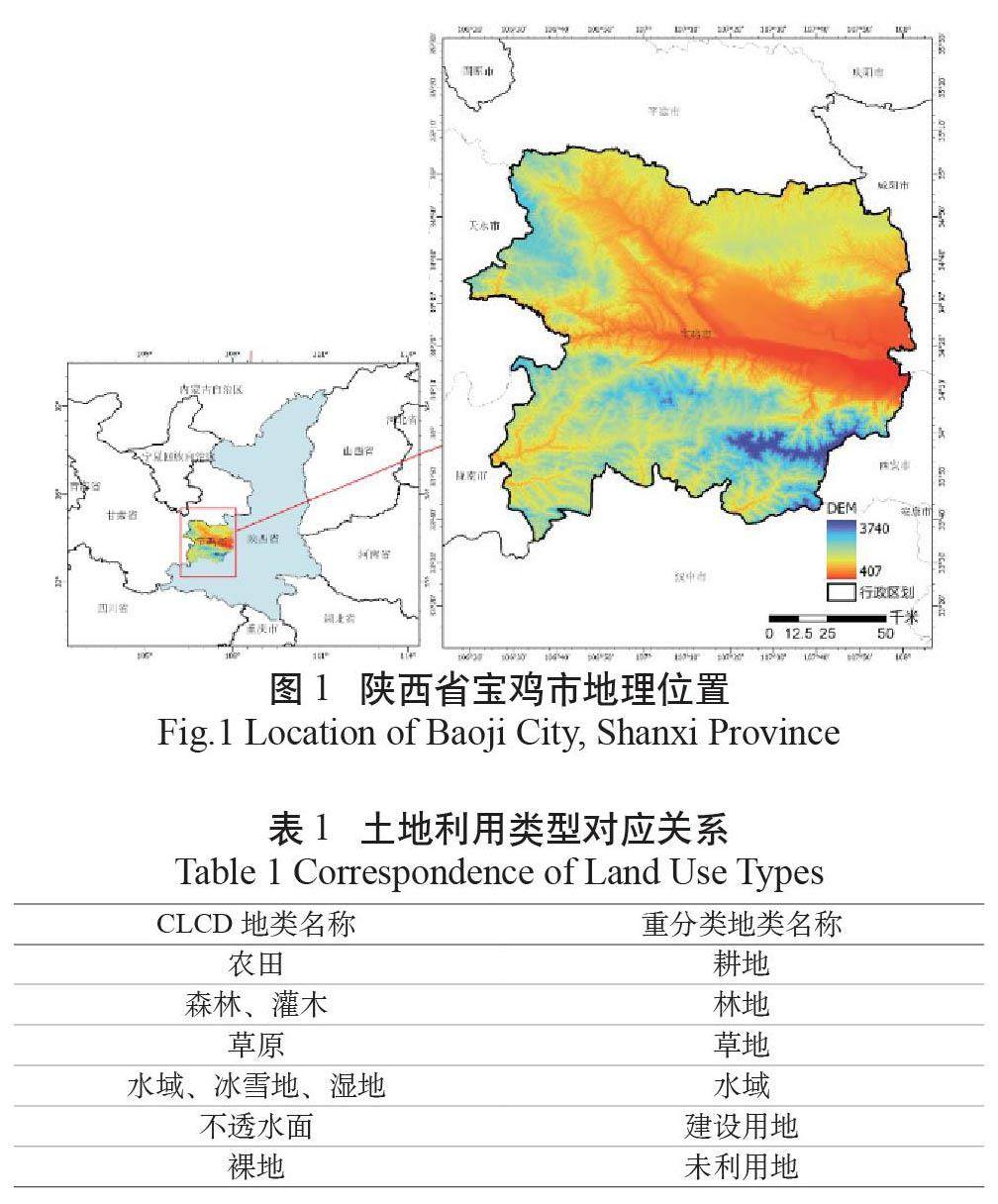

国土空间规划和用途管制 | 四川省耕地非粮化时空演变特征及其影响因素研究

国土空间规划和用途管制 | 四川省耕地非粮化时空演变特征及其影响因素研究

-

国土空间规划和用途管制 | 滁州市县域城镇化对碳收支平衡的影响

国土空间规划和用途管制 | 滁州市县域城镇化对碳收支平衡的影响

-

国土空间规划和用途管制 | 基于InVEST与CA-Markov模型的生态系统碳储量时空演变及预测

国土空间规划和用途管制 | 基于InVEST与CA-Markov模型的生态系统碳储量时空演变及预测

-

国土空间规划和用途管制 | 国土空间规划下生态保护格局构建

国土空间规划和用途管制 | 国土空间规划下生态保护格局构建

-

矿山生态修复与矿业高质量发展 | 为矿业高质量发展提供绿色法治保障

矿山生态修复与矿业高质量发展 | 为矿业高质量发展提供绿色法治保障

-

矿山生态修复与矿业高质量发展 | 地质调查立法若干问题研究

矿山生态修复与矿业高质量发展 | 地质调查立法若干问题研究

-

矿山生态修复与矿业高质量发展 | 新时代西藏矿业高质量发展的理论逻辑与实践路径

矿山生态修复与矿业高质量发展 | 新时代西藏矿业高质量发展的理论逻辑与实践路径

-

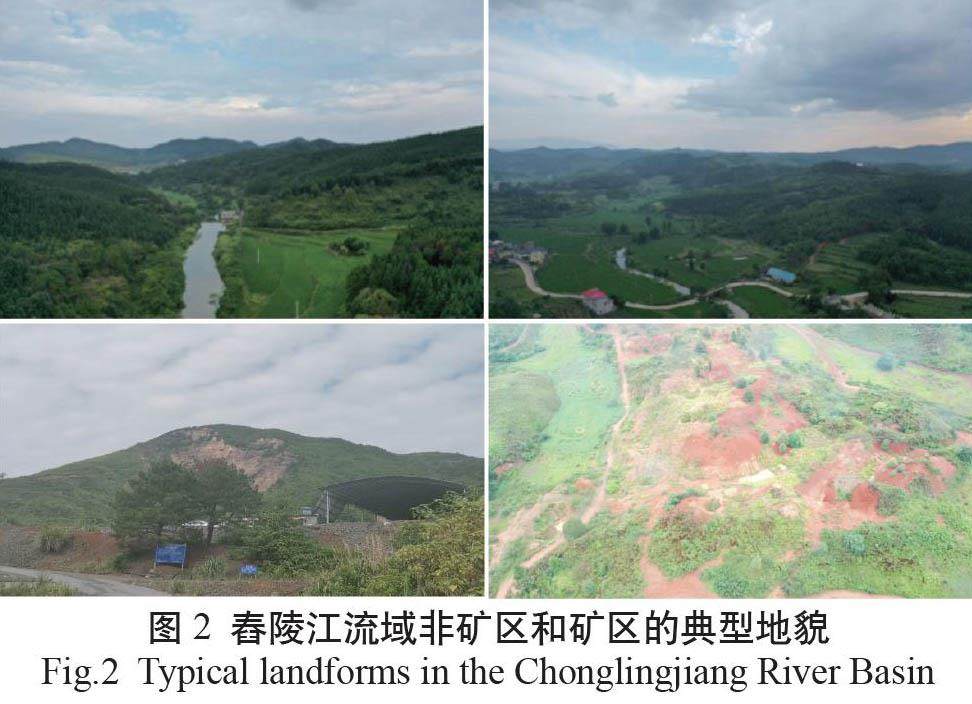

矿山生态修复与矿业高质量发展 | 流域视角下矿山生态修复效益评估和实践研究

矿山生态修复与矿业高质量发展 | 流域视角下矿山生态修复效益评估和实践研究

-

矿山生态修复与矿业高质量发展 | ESG视角下可持续矿业国际标准的关键指标与特征

矿山生态修复与矿业高质量发展 | ESG视角下可持续矿业国际标准的关键指标与特征

-

矿山生态修复与矿业高质量发展 | 保护地役权改革中国家公园生态产品价值实现路径研究

矿山生态修复与矿业高质量发展 | 保护地役权改革中国家公园生态产品价值实现路径研究

-

全域土地整治与乡村振兴 | 内蒙古耕地后备资源开发潜力评价及分区研究

全域土地整治与乡村振兴 | 内蒙古耕地后备资源开发潜力评价及分区研究

-

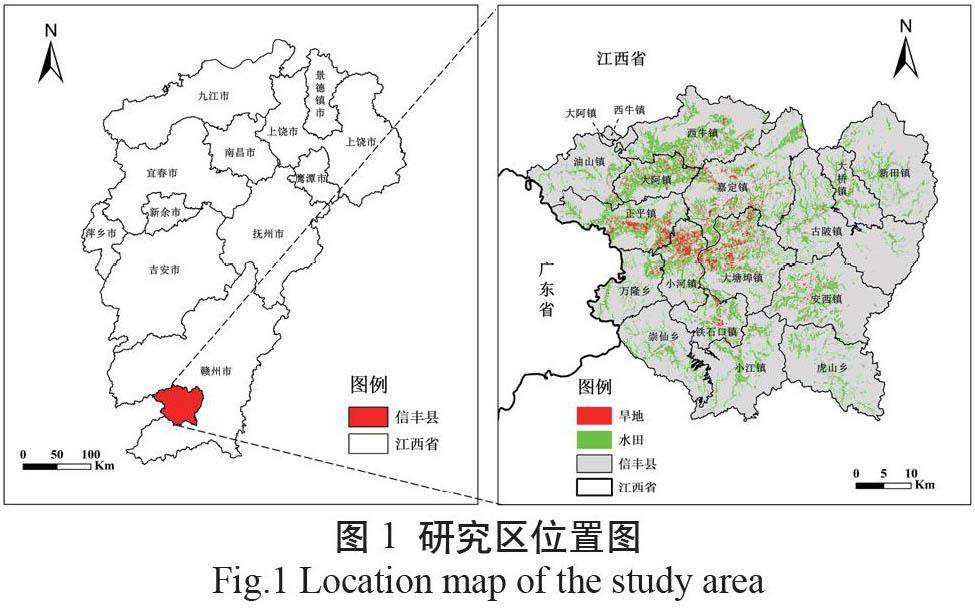

全域土地整治与乡村振兴 | 基于AHP-SCEI-GIS的信丰县耕作层土壤剥离适宜性评价研究

全域土地整治与乡村振兴 | 基于AHP-SCEI-GIS的信丰县耕作层土壤剥离适宜性评价研究

-

全域土地整治与乡村振兴 | 洞庭湖流域生态安全格局构建与修复分区识别

全域土地整治与乡村振兴 | 洞庭湖流域生态安全格局构建与修复分区识别

-

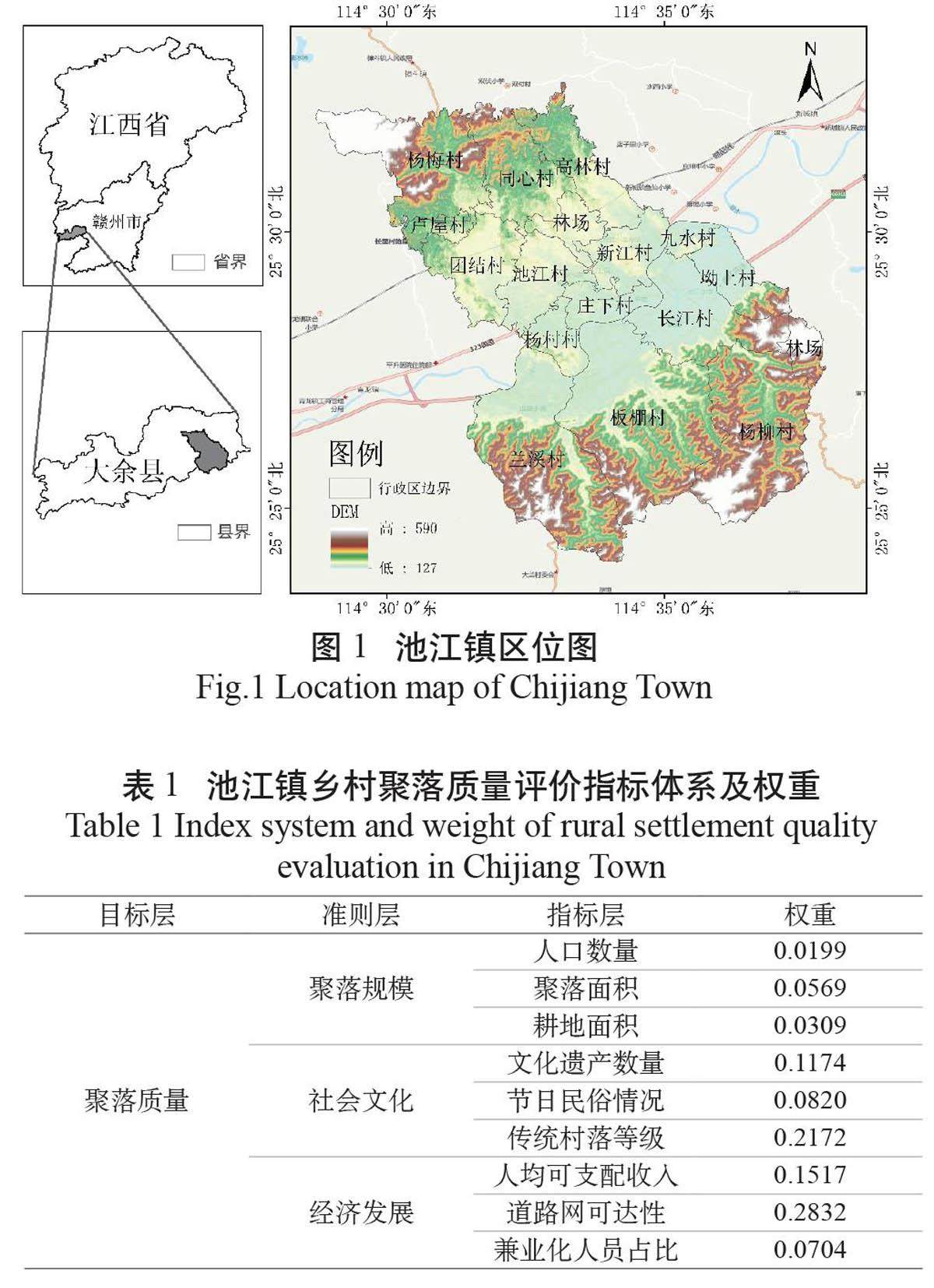

全域土地整治与乡村振兴 | 基于SNA的乡村聚落空间网络结构优化

全域土地整治与乡村振兴 | 基于SNA的乡村聚落空间网络结构优化

-

自然资源调查与开发利用 | 西湖凹陷平湖斜坡带反向断槽区始新统平湖组油气成藏特征及勘探开发实践

自然资源调查与开发利用 | 西湖凹陷平湖斜坡带反向断槽区始新统平湖组油气成藏特征及勘探开发实践

-

自然资源调查与开发利用 | 珠江口盆地惠州北凹文昌组沉积特征及有效烃源岩展布

自然资源调查与开发利用 | 珠江口盆地惠州北凹文昌组沉积特征及有效烃源岩展布

-

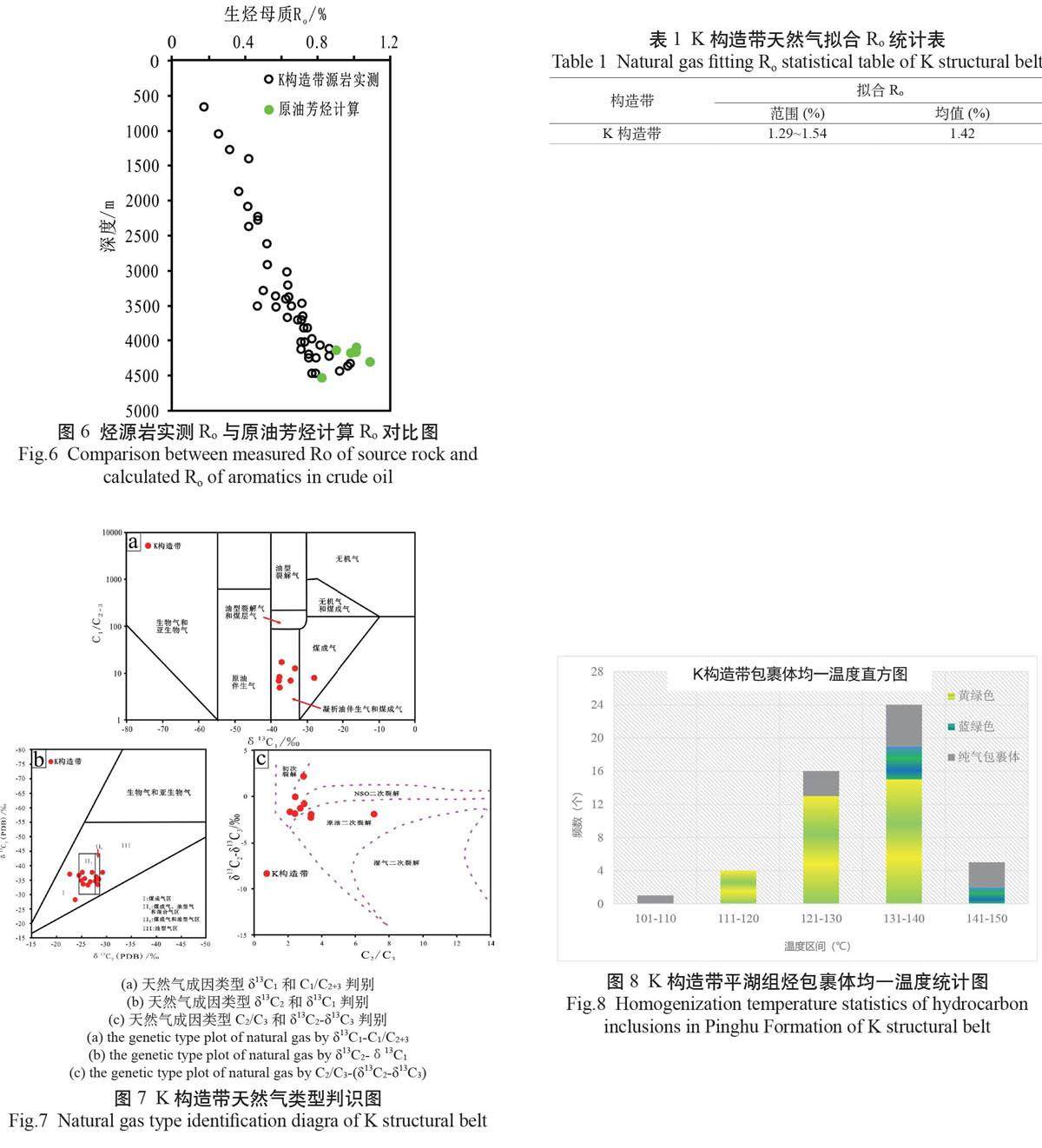

自然资源调查与开发利用 | 西湖凹陷K构造带油气来源及成藏特征

自然资源调查与开发利用 | 西湖凹陷K构造带油气来源及成藏特征

-

自然资源调查与开发利用 | 苏锡常地区深层地下水化学特征及成因探讨

自然资源调查与开发利用 | 苏锡常地区深层地下水化学特征及成因探讨

-

自然资源调查与开发利用 | 上海浅层地下水铁锰分布特征及环境成因

自然资源调查与开发利用 | 上海浅层地下水铁锰分布特征及环境成因

-

自然资源调查与开发利用 | 鄂东丘陵山区地下水饮用水源地水质与健康风险评价

自然资源调查与开发利用 | 鄂东丘陵山区地下水饮用水源地水质与健康风险评价

-

地质环境安全与监测技术 | 基于精密水准的InSAR和GNSS地面沉降监测精度对比分析

地质环境安全与监测技术 | 基于精密水准的InSAR和GNSS地面沉降监测精度对比分析

-

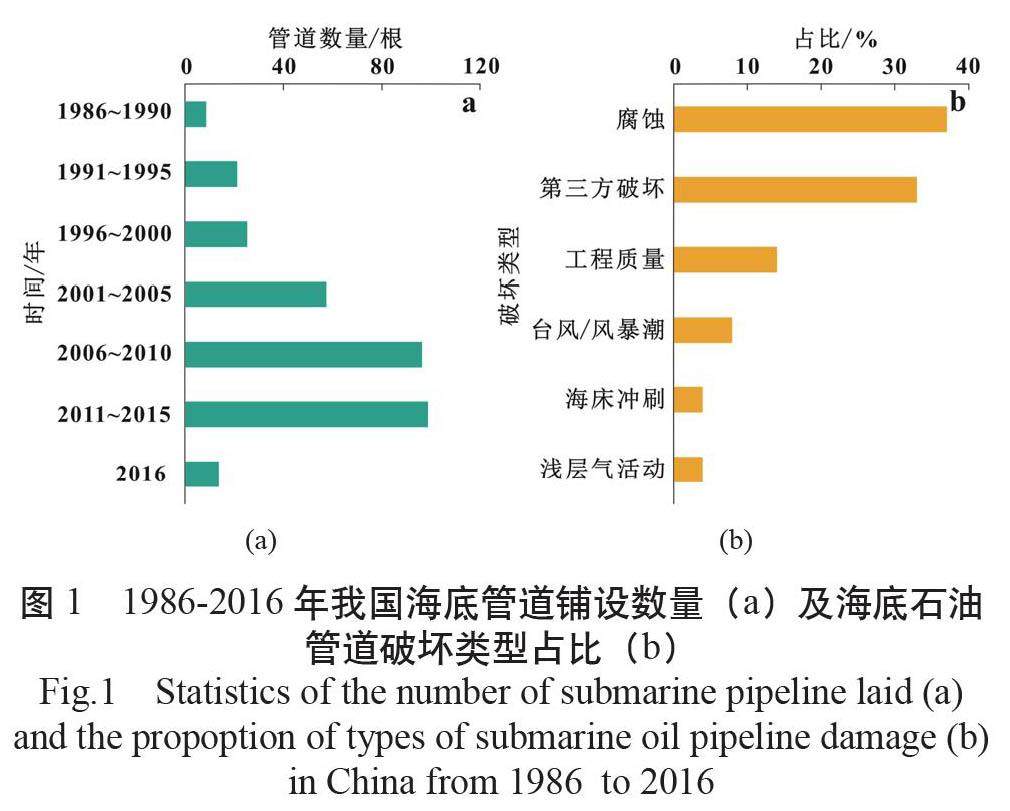

地质环境安全与监测技术 | 海底管道隐患检测:研究进展与未来展望

地质环境安全与监测技术 | 海底管道隐患检测:研究进展与未来展望

-

智库经纬 | “千万工程”引领新时期全域土地综合整治的创新路径

智库经纬 | “千万工程”引领新时期全域土地综合整治的创新路径

-

智库经纬 | 宅基地改革中三方主体的演化博弈及仿真分析

智库经纬 | 宅基地改革中三方主体的演化博弈及仿真分析

-

简讯公告 | 本刊“国土空间生态保护与修复”荣获第七届华东地区期刊优秀栏目

简讯公告 | 本刊“国土空间生态保护与修复”荣获第七届华东地区期刊优秀栏目

-

简讯公告 | 上海自然资源研究中心智库专题研讨会简报

简讯公告 | 上海自然资源研究中心智库专题研讨会简报

登录

登录