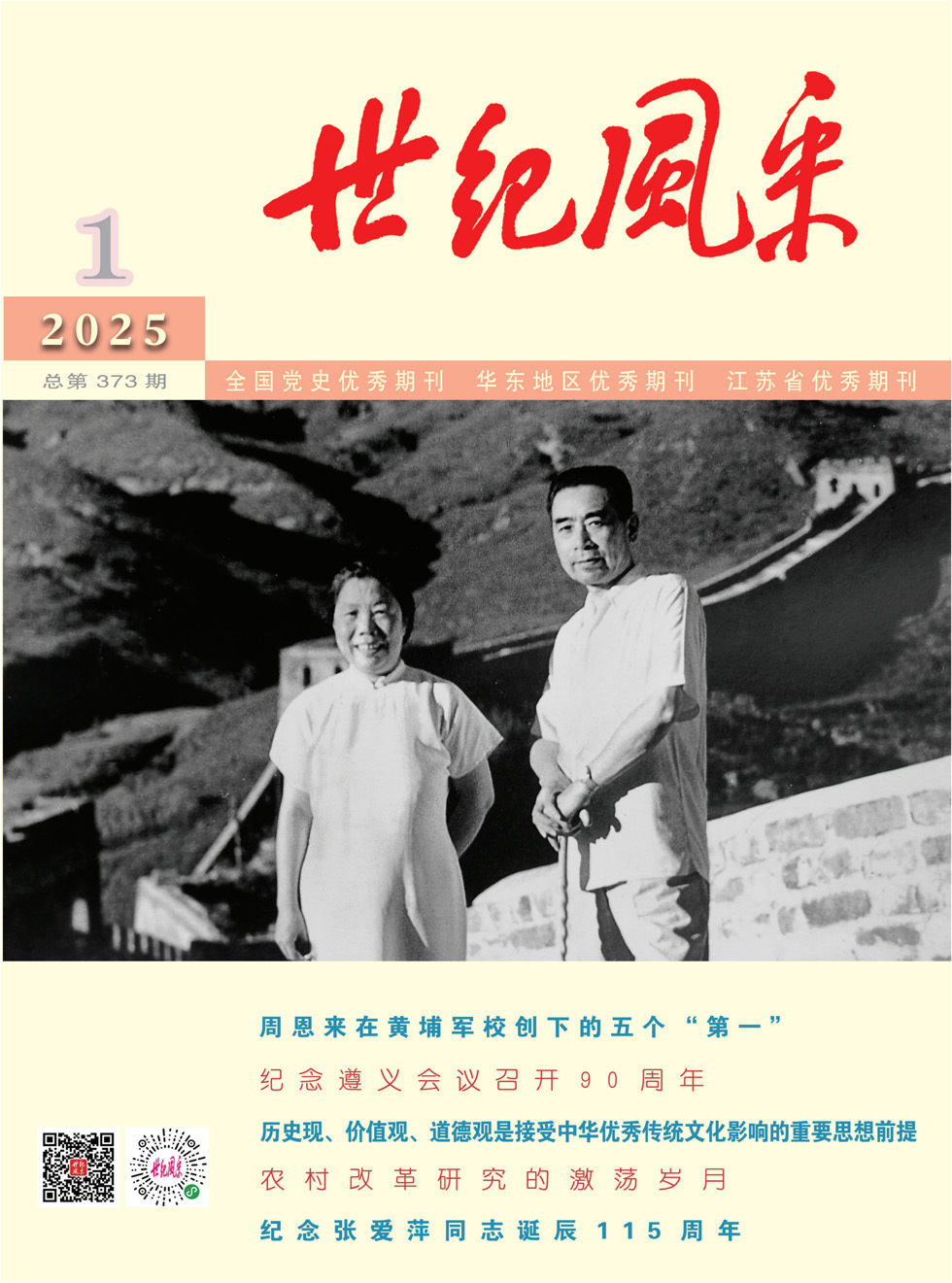

目录

快速导航-

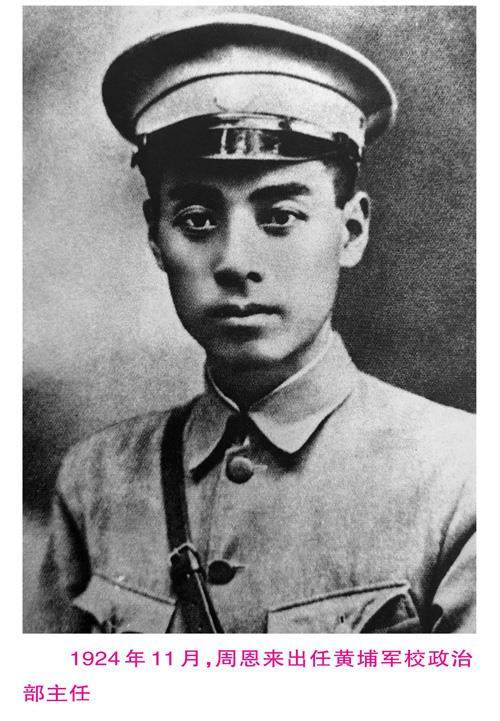

伟人剪影 | 周恩来在黄埔军校创下的五个“第一”

伟人剪影 | 周恩来在黄埔军校创下的五个“第一”

-

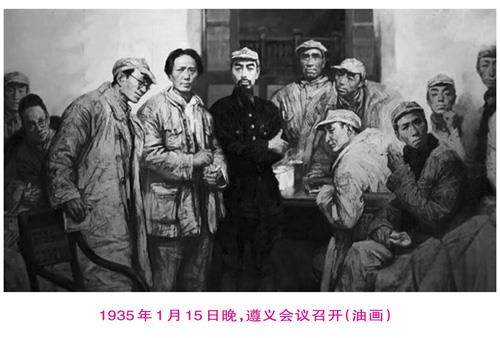

纪念遵义会议召开90周年 | 遵义会议前后周恩来的特殊贡献及精神风范

纪念遵义会议召开90周年 | 遵义会议前后周恩来的特殊贡献及精神风范

-

名人春秋 | 邓颖超八十高龄登泰山访曲阜

名人春秋 | 邓颖超八十高龄登泰山访曲阜

-

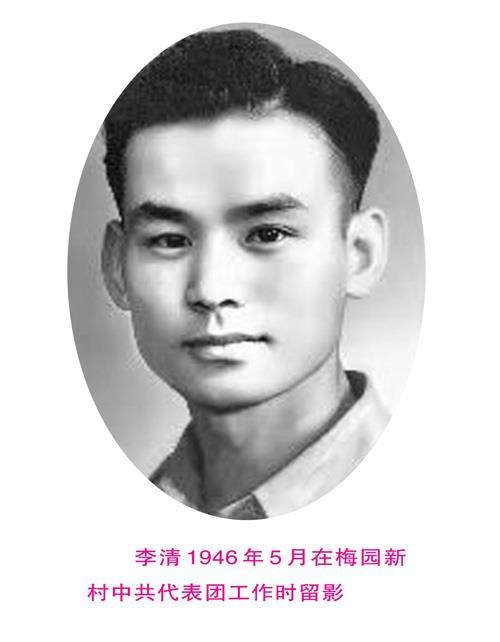

名人春秋 | 李清为中国交通事业贡献力量

名人春秋 | 李清为中国交通事业贡献力量

-

本刊特稿 | 历史观、价值观、道德观是接受中华优秀传统文化影响的重要思想前提

本刊特稿 | 历史观、价值观、道德观是接受中华优秀传统文化影响的重要思想前提

-

纪实之窗 | 农村改革研究的激荡岁月

纪实之窗 | 农村改革研究的激荡岁月

-

纪实之窗 | 1949年:北平新文艺事业的“春天”

纪实之窗 | 1949年:北平新文艺事业的“春天”

-

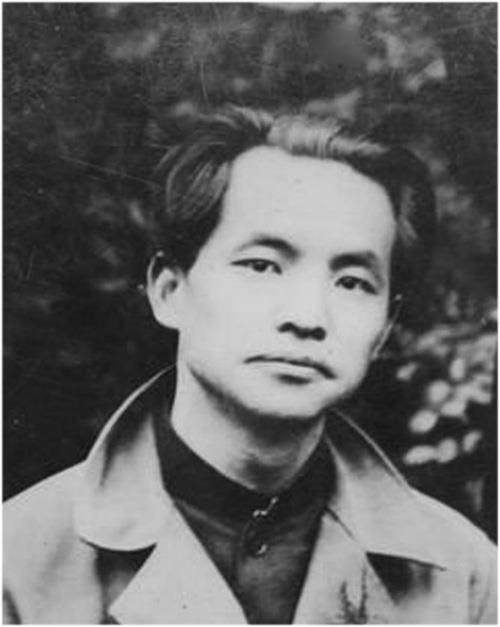

昨宵灯火 | 中共南京地下市委书记陈修良的青年时代

昨宵灯火 | 中共南京地下市委书记陈修良的青年时代

-

纪念张爱萍同志诞辰115周年 | 张爱萍与红十四军

纪念张爱萍同志诞辰115周年 | 张爱萍与红十四军

-

新知秘闻 | 点燃“燎原之势”的一封回信

新知秘闻 | 点燃“燎原之势”的一封回信

-

赤子初心 | 战地鸿雁寄情真

赤子初心 | 战地鸿雁寄情真

-

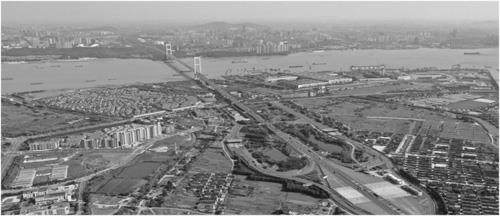

奋进新时代 | 跨江联动先行示范中的靖江担当

奋进新时代 | 跨江联动先行示范中的靖江担当

-

七彩画廊 | 一朵花,一个节,一座城

七彩画廊 | 一朵花,一个节,一座城

登录

登录