目录

快速导航-

本期关注 | 生成式人工智能赋能地理教育: 机遇、挑战与应对

本期关注 | 生成式人工智能赋能地理教育: 机遇、挑战与应对

-

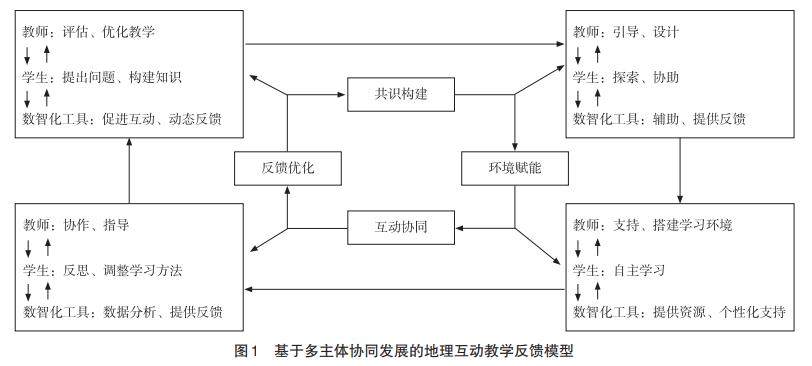

专栏 | 数智化浪潮中地理教学的变革:多元互动与主体重塑

专栏 | 数智化浪潮中地理教学的变革:多元互动与主体重塑

-

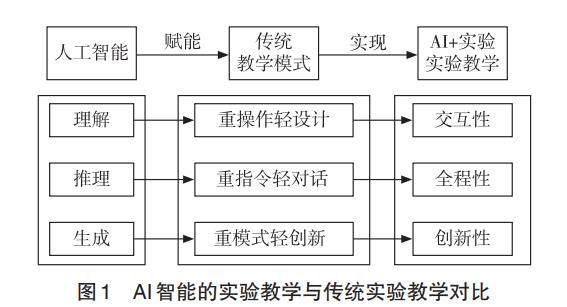

专栏 | 基于生成式人工智能的地理实验教学模式研究

专栏 | 基于生成式人工智能的地理实验教学模式研究

-

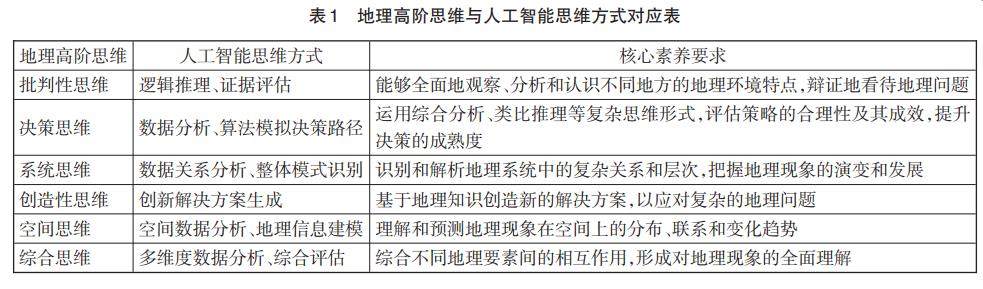

专栏 | 人工智能助力地理高阶思维培养的路径与策略研究

专栏 | 人工智能助力地理高阶思维培养的路径与策略研究

-

课堂教学 | 乡土视域下初中地理跨学科主题学习活动设计

课堂教学 | 乡土视域下初中地理跨学科主题学习活动设计

-

课堂教学 | 基于核心素养的“境脉”式教学在高中地理复习中的实践研究

课堂教学 | 基于核心素养的“境脉”式教学在高中地理复习中的实践研究

-

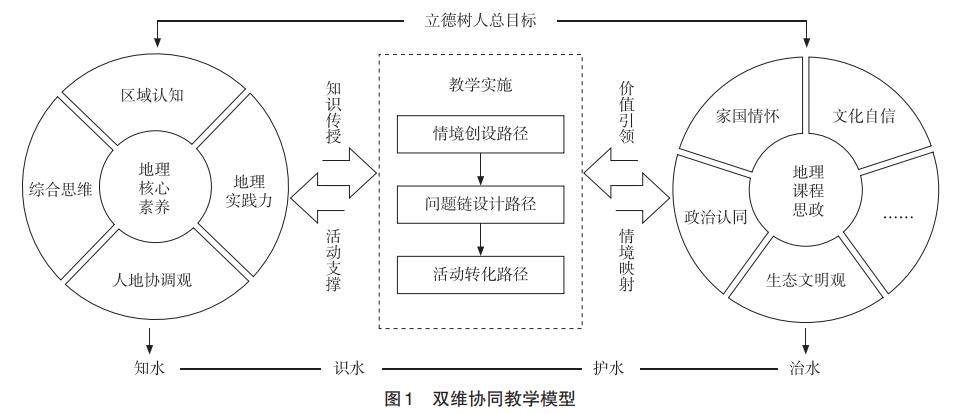

课堂教学 | 人水和谐视域下的主题式课程思政教学设计

课堂教学 | 人水和谐视域下的主题式课程思政教学设计

-

复习备考 | 高考地理试题情境分析量表建构下原创试题设计及命题思考

复习备考 | 高考地理试题情境分析量表建构下原创试题设计及命题思考

-

复习备考 | 高考地理试题中项目化元素分析及教学启示

复习备考 | 高考地理试题中项目化元素分析及教学启示

-

复习备考 | 基于综合思维培养的高考地理试题分析

复习备考 | 基于综合思维培养的高考地理试题分析

-

教学研究 | 基于苏轼行迹的高中地理跨学科问题式教学实践

教学研究 | 基于苏轼行迹的高中地理跨学科问题式教学实践

-

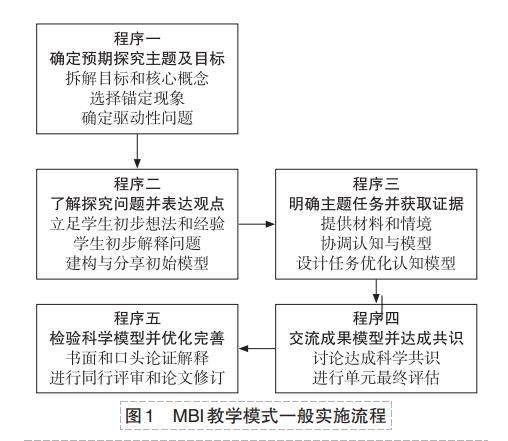

教学研究 | 教学中的应用:内涵解析、程序解构与实施策略

教学研究 | 教学中的应用:内涵解析、程序解构与实施策略

-

教学研究 | STAR模型赋能科学家精神培育的高中地理教学路径构建

教学研究 | STAR模型赋能科学家精神培育的高中地理教学路径构建

-

课程思政 | 高中地理教材思政教育功能的教学实现策略

课程思政 | 高中地理教材思政教育功能的教学实现策略

-

高校教改 | “三方协同五位一体”:区域地理学教师教育模式构建

高校教改 | “三方协同五位一体”:区域地理学教师教育模式构建

-

信息网页 | 《地理教育》2025年重点选题方向征稿启事

信息网页 | 《地理教育》2025年重点选题方向征稿启事

-

信息网页 | 用镜头定格地理之美!《地理教育》封面图片征集

信息网页 | 用镜头定格地理之美!《地理教育》封面图片征集

-

信息网页 | “国家科学基金项目研究前沿进展科普”专栏 征稿启事

信息网页 | “国家科学基金项目研究前沿进展科普”专栏 征稿启事

登录

登录