- 全部分类/

- 文学文摘/

- 小品文选刊·印象大同

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

卷首 | 想象是成功的翅膀

卷首 | 想象是成功的翅膀

-

视野 | 山中才一日

视野 | 山中才一日

-

视野 | 山神的耳坠

视野 | 山神的耳坠

-

视野 | 有一种笑,令人心碎

视野 | 有一种笑,令人心碎

-

视野 | 江南烟雨入梦来

视野 | 江南烟雨入梦来

-

百态 | 吾家有女初长成

百态 | 吾家有女初长成

-

百态 | 一夕入穷冬

百态 | 一夕入穷冬

-

百态 | 父与子

百态 | 父与子

-

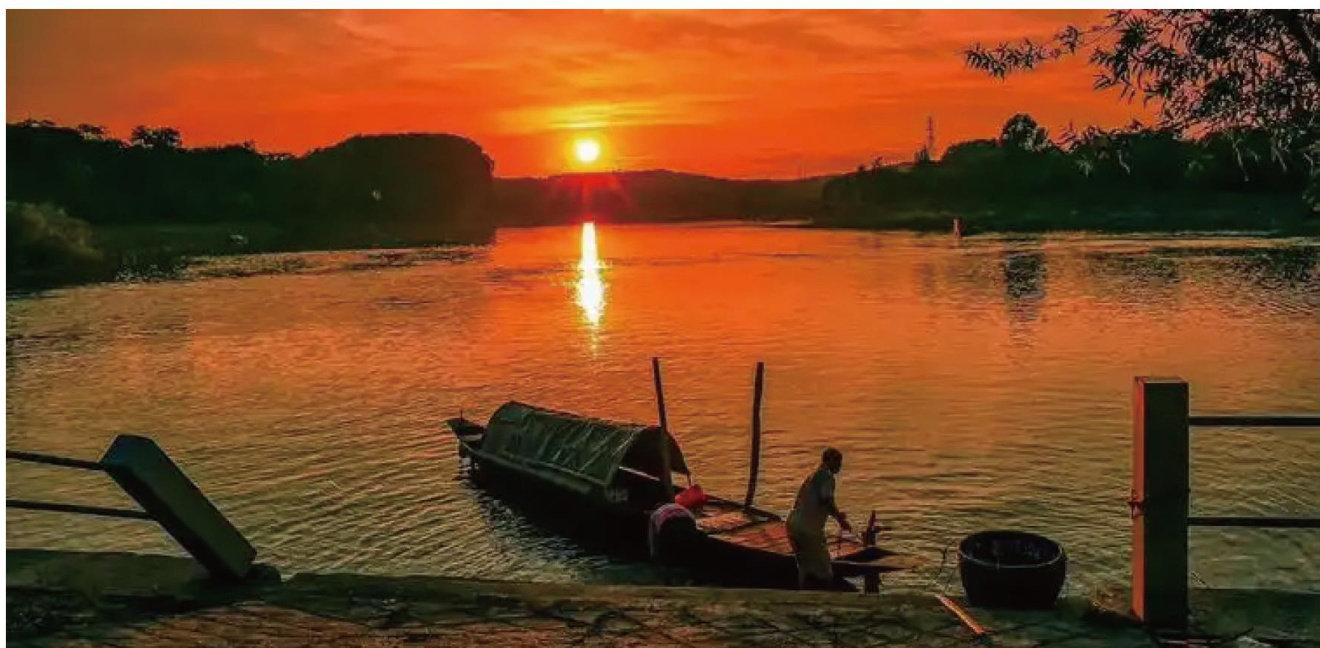

百态 | 回不去的渡口

百态 | 回不去的渡口

-

感悟 | 来自阿基米德故乡的致歉

感悟 | 来自阿基米德故乡的致歉

-

感悟 | 谁的人生没有遗憾

感悟 | 谁的人生没有遗憾

-

感悟 | 槐树影里的旧事

感悟 | 槐树影里的旧事

-

思维 | 现在的小孩儿可真抠门啊

思维 | 现在的小孩儿可真抠门啊

-

思维 | 笔尖流淌的诗意

思维 | 笔尖流淌的诗意

-

思维 | 面子与里子

思维 | 面子与里子

-

知道 | 你活得有意思还是有意义

知道 | 你活得有意思还是有意义

-

知道 | 怎样使我们生活丰富

知道 | 怎样使我们生活丰富

-

知道 | 什么是星座

知道 | 什么是星座

-

城坊 | 京华秋色

城坊 | 京华秋色

-

城坊 | 皇城根下有人家

城坊 | 皇城根下有人家

-

城坊 | 毕节城的叫卖声

城坊 | 毕节城的叫卖声

-

边声 | 姚老师的眼睛

边声 | 姚老师的眼睛

-

边声 | 秋日私语

边声 | 秋日私语

-

边声 | 茶氲岁月长

边声 | 茶氲岁月长

-

边声 | 我陪九月到中秋

边声 | 我陪九月到中秋

-

大同大不同 | 子贵母死:权力祭坛上的北魏悲歌

大同大不同 | 子贵母死:权力祭坛上的北魏悲歌

-

大同大不同 | 乡愁是一碗刀削面

大同大不同 | 乡愁是一碗刀削面

-

大同大不同 | 听,爱的无限回声

大同大不同 | 听,爱的无限回声

-

大同大不同 | 明《大同府志》版本及其价值

大同大不同 | 明《大同府志》版本及其价值

登录

登录