目录

快速导航-

文学评论 | 从《南阳公集序》看卢照邻的文学观念及其在诗歌中的运用与体现

文学评论 | 从《南阳公集序》看卢照邻的文学观念及其在诗歌中的运用与体现

-

文学评论 | 后殖民主义视角下《抵达之谜》的身份危机研究

文学评论 | 后殖民主义视角下《抵达之谜》的身份危机研究

-

文学评论 | 《登记》中夫妻冲突被淡化的叙事策略及其效果

文学评论 | 《登记》中夫妻冲突被淡化的叙事策略及其效果

-

文学评论 | 论《袭击面包店》系列中“饥饿感”的根源与内涵

文学评论 | 论《袭击面包店》系列中“饥饿感”的根源与内涵

-

文学评论 | 女性主义视角下越南小说《水神的女儿》中的女性形象分析

文学评论 | 女性主义视角下越南小说《水神的女儿》中的女性形象分析

-

文学评论 | 品特戏剧《房间》中的黑白色彩运用及二者的对立关系分析

文学评论 | 品特戏剧《房间》中的黑白色彩运用及二者的对立关系分析

-

文学评论 | 游离于人类世与怪物世的观察者

文学评论 | 游离于人类世与怪物世的观察者

-

文学评论 | 浅析安妮·埃尔诺《一个男人的位置》中的创伤叙事

文学评论 | 浅析安妮·埃尔诺《一个男人的位置》中的创伤叙事

-

文学研究 | 游走于乡村与城市的文学乡愁

文学研究 | 游走于乡村与城市的文学乡愁

-

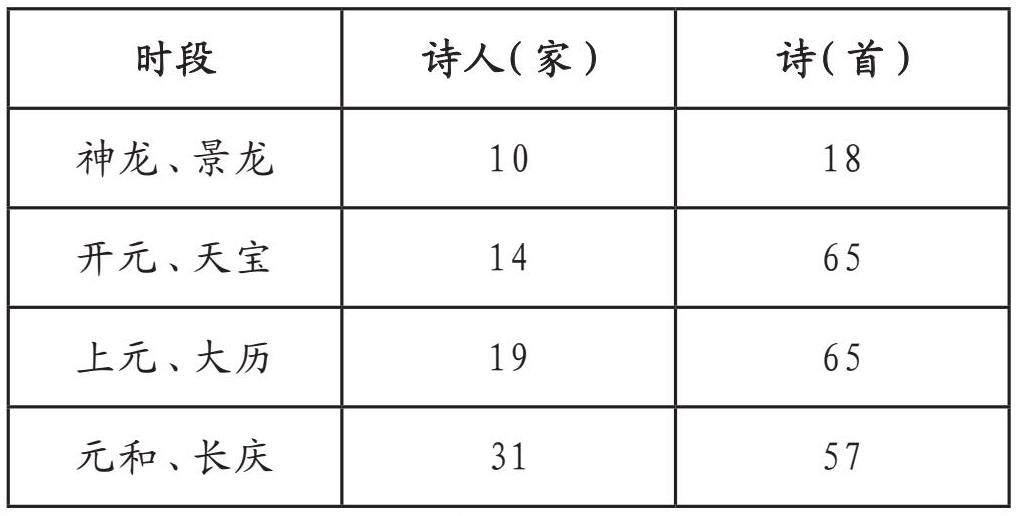

文学研究 | 毛奇龄《唐七律选》中的诗学思想

文学研究 | 毛奇龄《唐七律选》中的诗学思想

-

文学研究 | 论苏轼黄州时期文学创作的“闲”情

文学研究 | 论苏轼黄州时期文学创作的“闲”情

-

文学研究 | 李开先《宝剑记》与《水浒传》林冲形象对比及差异成因研究

文学研究 | 李开先《宝剑记》与《水浒传》林冲形象对比及差异成因研究

-

文学研究 | 灵动诗意的画卷

文学研究 | 灵动诗意的画卷

-

文学研究 | 母题视角下嫦娥奔月与《竹取物语》的关系研究

文学研究 | 母题视角下嫦娥奔月与《竹取物语》的关系研究

-

文化集萃 | 《荀子》中的“圣人”引用及其哲学意义

文化集萃 | 《荀子》中的“圣人”引用及其哲学意义

-

文化集萃 | 清代晋北地区谷物饮食习惯

文化集萃 | 清代晋北地区谷物饮食习惯

-

文化集萃 | 以入世始,以出世终

文化集萃 | 以入世始,以出世终

-

文化集萃 | 清代河南府知府群体探研

文化集萃 | 清代河南府知府群体探研

-

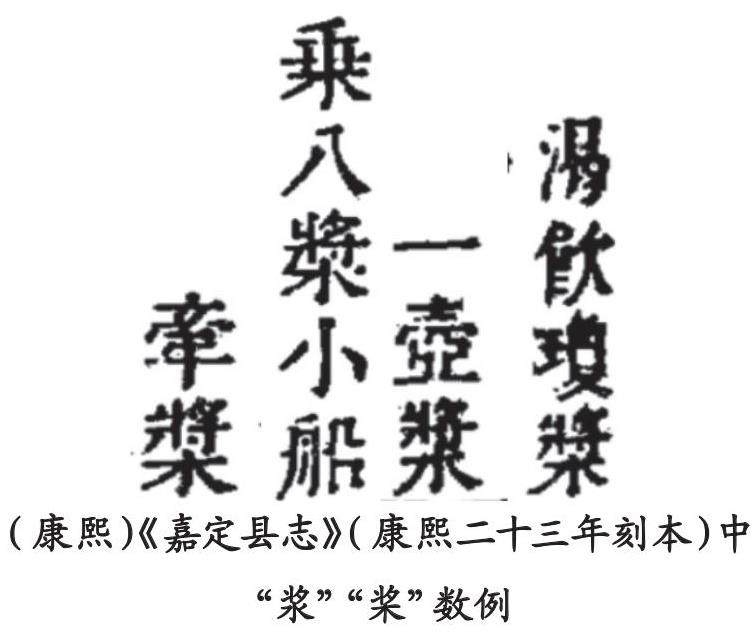

文化集萃 | 吴地农谚异文辨析三则

文化集萃 | 吴地农谚异文辨析三则

-

文化集萃 | 虚拟数字人场景化应用中的科技伦理反思

文化集萃 | 虚拟数字人场景化应用中的科技伦理反思

-

文化集萃 | “人生整全”的实现和持守

文化集萃 | “人生整全”的实现和持守

-

文艺观察 | 撮泰吉面具的美学意蕴

文艺观察 | 撮泰吉面具的美学意蕴

-

文艺观察 | 关于艺术的辩证思考

文艺观察 | 关于艺术的辩证思考

-

文艺观察 | 论满族文化对吉林歌谣的影响

文艺观察 | 论满族文化对吉林歌谣的影响

-

文艺观察 | 时尚元素旗袍在影视剧中的叙事功能

文艺观察 | 时尚元素旗袍在影视剧中的叙事功能

-

文化传播 | 浅析散文《桥下》的汉译日

文化传播 | 浅析散文《桥下》的汉译日

-

文化传播 | 功能对等理论视角下北京中山公园景区文化翻译策略研究

文化传播 | 功能对等理论视角下北京中山公园景区文化翻译策略研究

-

文化传播 | 《金锁记》中“月亮”意象的隐喻分析及其英译研究

文化传播 | 《金锁记》中“月亮”意象的隐喻分析及其英译研究

-

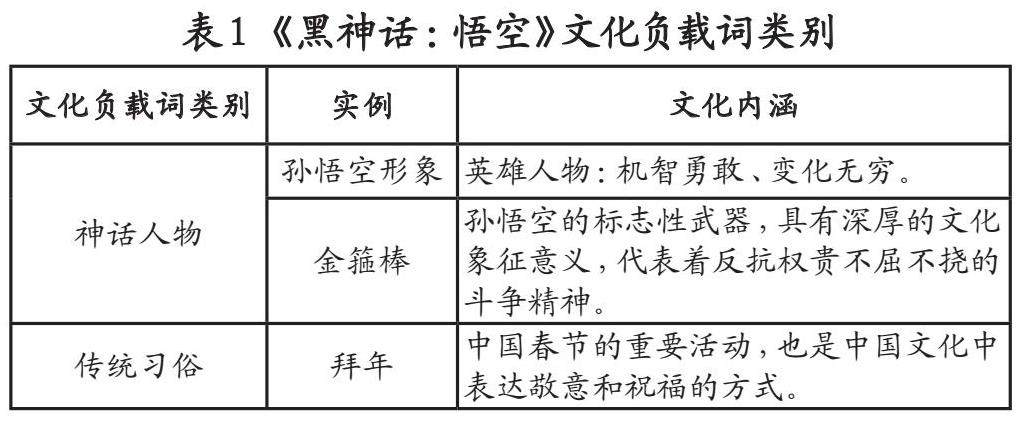

文化传播 | 《黑神话:悟空》中文化负载词的翻译策略研究

文化传播 | 《黑神话:悟空》中文化负载词的翻译策略研究

-

文化综合 | 现代汉语“X着呢”构式研究

文化综合 | 现代汉语“X着呢”构式研究

-

文化综合 | 中日味觉形容词比较

文化综合 | 中日味觉形容词比较

-

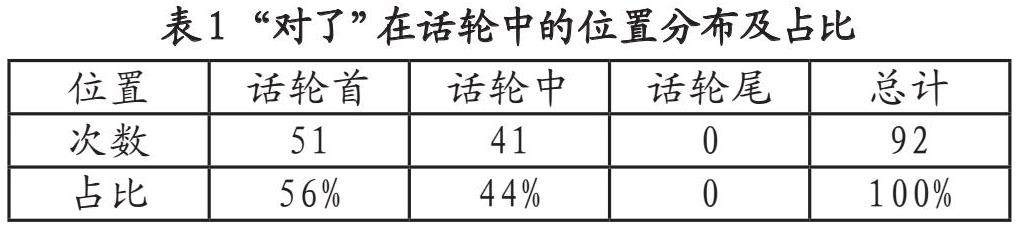

文化综合 | 互动语言学视角下的话语标记“对了”的研究

文化综合 | 互动语言学视角下的话语标记“对了”的研究

-

文化综合 | 地方文化形象构建与传播路径研究

文化综合 | 地方文化形象构建与传播路径研究

-

文化综合 | “程度副词+名词”结构研究

文化综合 | “程度副词+名词”结构研究

-

文化综合 | 中华文明突出和平性的和合文化根脉

文化综合 | 中华文明突出和平性的和合文化根脉

-

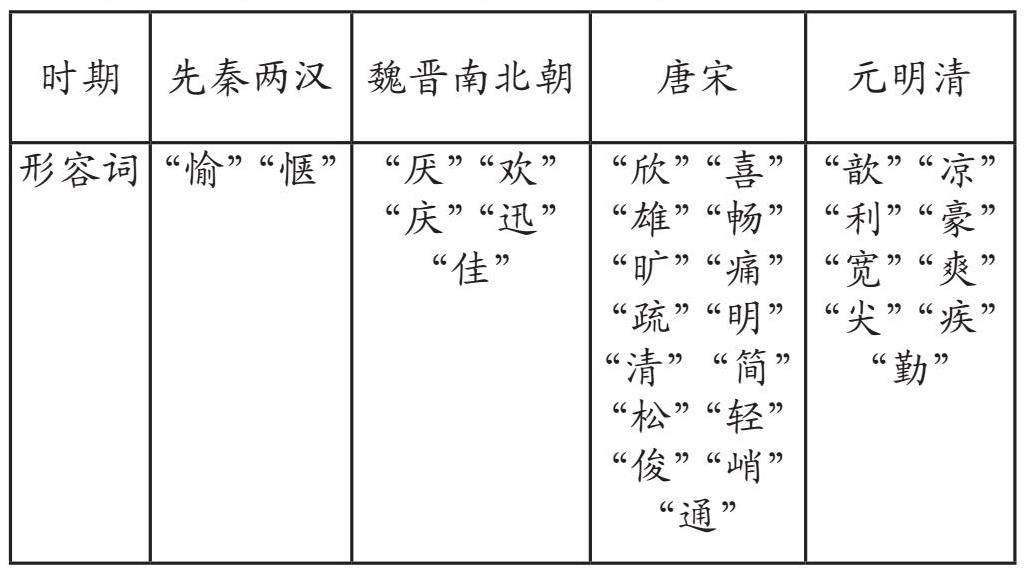

文化综合 | 从形容词+“快”构词模式的历时演变看“快”的形容词词义引申

文化综合 | 从形容词+“快”构词模式的历时演变看“快”的形容词词义引申

登录

登录