目录

快速导航-

新视角与前沿 | 阻断存量汞风险以推进可持续农业发展

新视角与前沿 | 阻断存量汞风险以推进可持续农业发展

-

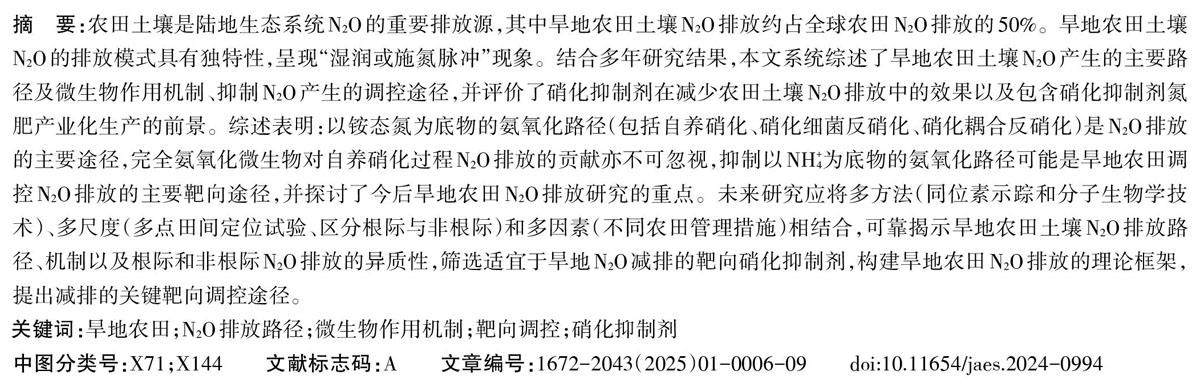

专论与综述 | 旱地农田土壤N2O排放:从路径、微生物作用机制到靶向调控

专论与综述 | 旱地农田土壤N2O排放:从路径、微生物作用机制到靶向调控

-

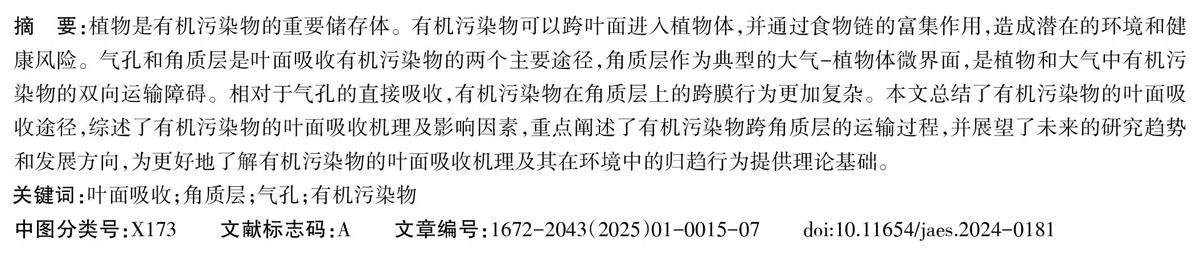

专论与综述 | 植物叶面吸收有机污染物机理研究进展

专论与综述 | 植物叶面吸收有机污染物机理研究进展

-

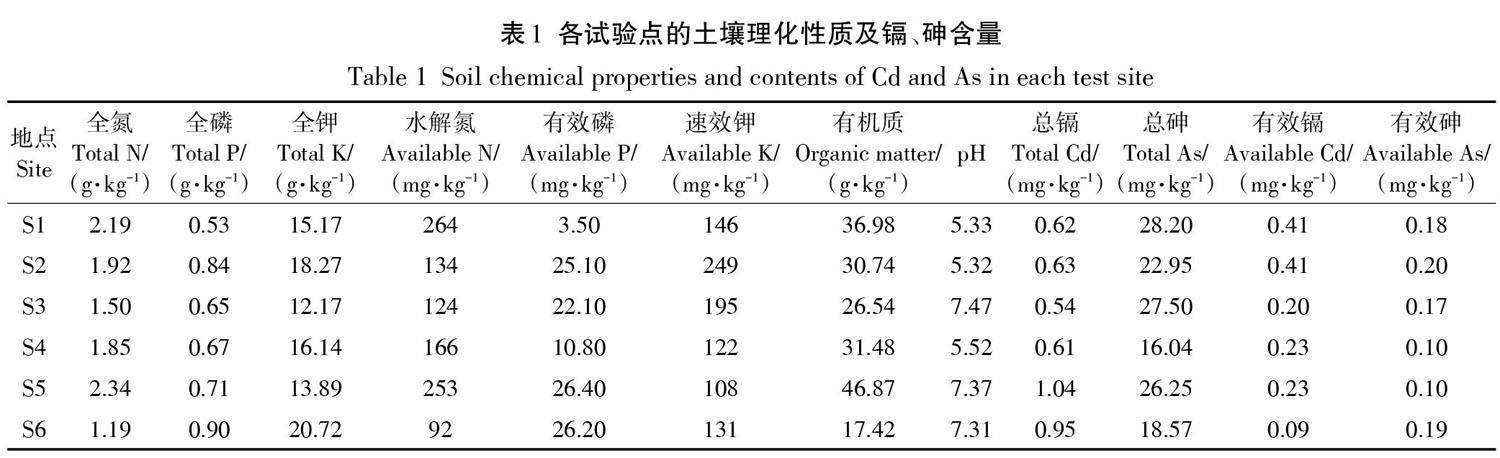

环境健康与农产品安全(农业农村部产地环境污染防控重点实验室学术支持) | 水稻镉砷累积的基因型和环境互作效应分析

环境健康与农产品安全(农业农村部产地环境污染防控重点实验室学术支持) | 水稻镉砷累积的基因型和环境互作效应分析

-

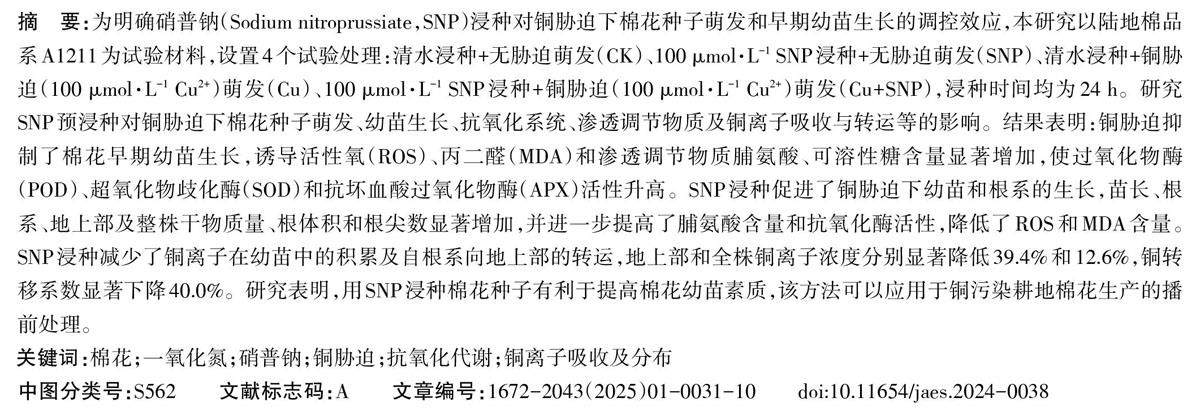

环境健康与农产品安全(农业农村部产地环境污染防控重点实验室学术支持) | 硝普钠浸种对铜胁迫下棉花种子萌发和幼苗抗氧化系统及铜离子吸收分配的影响

环境健康与农产品安全(农业农村部产地环境污染防控重点实验室学术支持) | 硝普钠浸种对铜胁迫下棉花种子萌发和幼苗抗氧化系统及铜离子吸收分配的影响

-

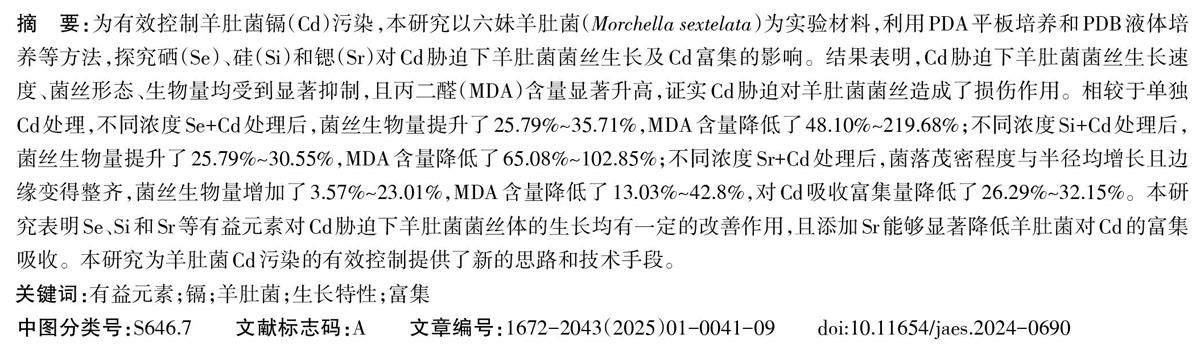

环境健康与农产品安全(农业农村部产地环境污染防控重点实验室学术支持) | 硒、硅、锶对镉胁迫下羊肚菌菌丝生长的影响

环境健康与农产品安全(农业农村部产地环境污染防控重点实验室学术支持) | 硒、硅、锶对镉胁迫下羊肚菌菌丝生长的影响

-

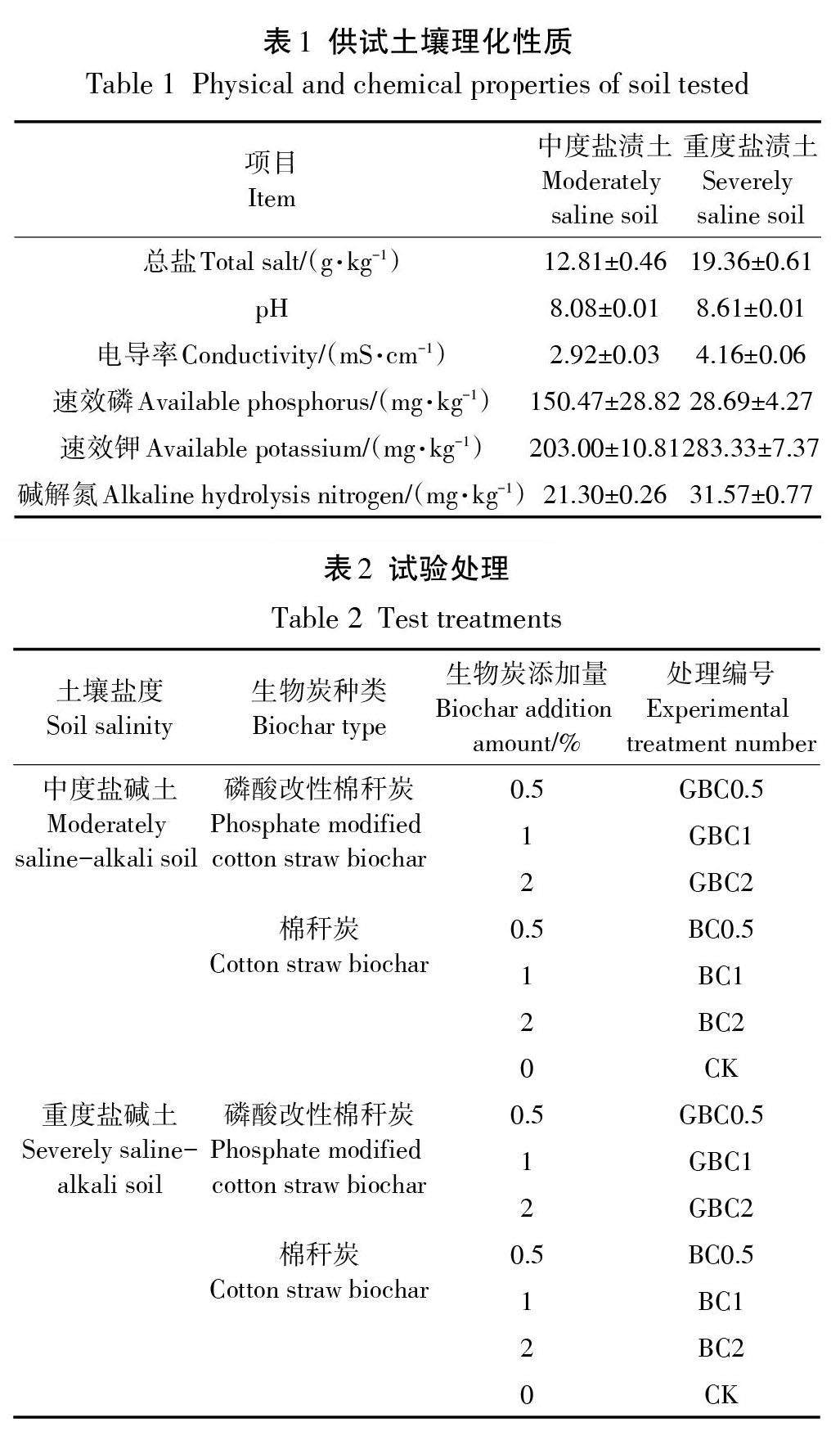

土壤环境(中国土壤学会土壤环境专业委员会学术支持) | 生物炭对中重度盐胁迫下棉花苗期根系形态及根系分泌物的影响

土壤环境(中国土壤学会土壤环境专业委员会学术支持) | 生物炭对中重度盐胁迫下棉花苗期根系形态及根系分泌物的影响

-

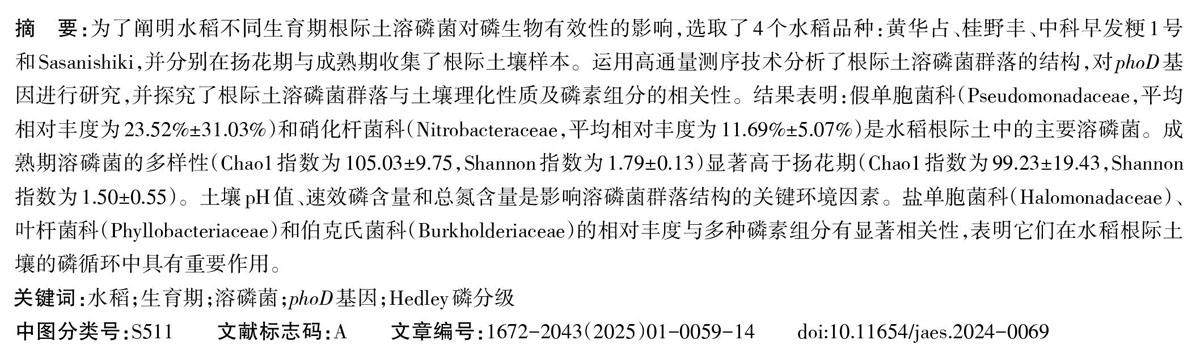

土壤环境(中国土壤学会土壤环境专业委员会学术支持) | 水稻不同生育期根际溶磷菌群落特征

土壤环境(中国土壤学会土壤环境专业委员会学术支持) | 水稻不同生育期根际溶磷菌群落特征

-

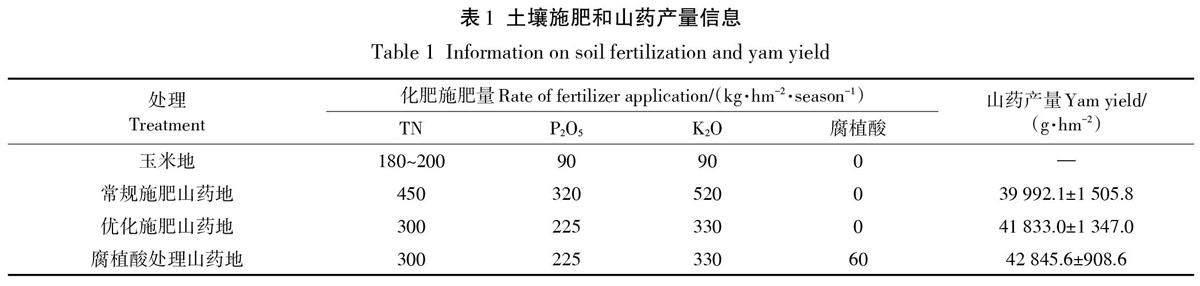

土壤环境(中国土壤学会土壤环境专业委员会学术支持) | 山药不同施肥管理下土壤碳氮养分和微生物群落分异特征

土壤环境(中国土壤学会土壤环境专业委员会学术支持) | 山药不同施肥管理下土壤碳氮养分和微生物群落分异特征

-

土壤环境(中国土壤学会土壤环境专业委员会学术支持) | 藜麦种植对内蒙古阴山北麓不同质地土壤团聚体稳定性及碳氮分布的影响

土壤环境(中国土壤学会土壤环境专业委员会学术支持) | 藜麦种植对内蒙古阴山北麓不同质地土壤团聚体稳定性及碳氮分布的影响

-

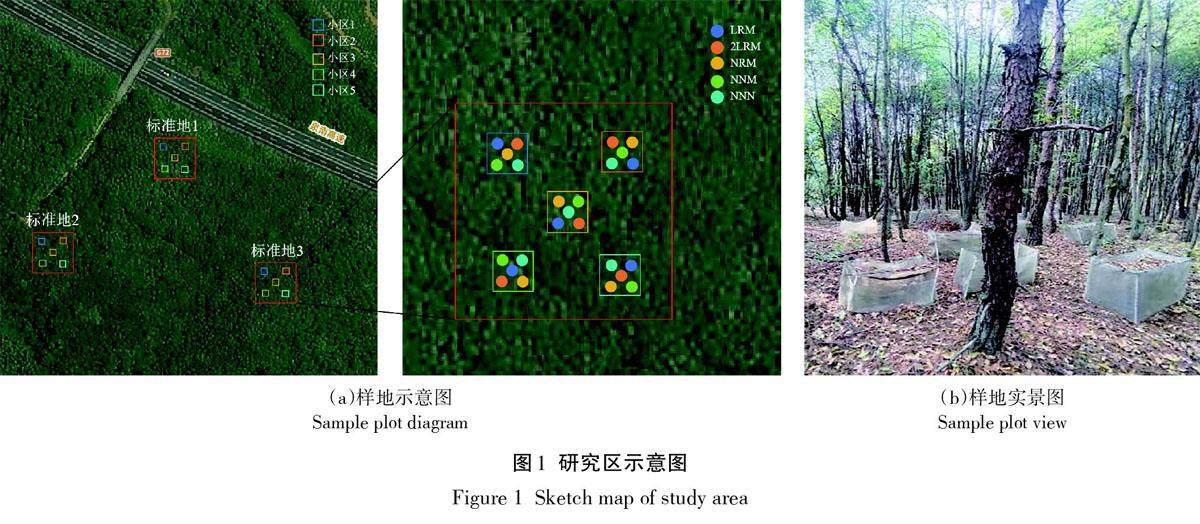

面源污染 | 改变碳输入对亚热带针阔混交林土壤化学性质和微生物群落的影响

面源污染 | 改变碳输入对亚热带针阔混交林土壤化学性质和微生物群落的影响

-

面源污染 | 生态沟渠对农田退水污染物的净化效能及其配置规模

面源污染 | 生态沟渠对农田退水污染物的净化效能及其配置规模

-

面源污染 | 流速对沟渠磷消纳的影响

面源污染 | 流速对沟渠磷消纳的影响

-

面源污染 | 不同施肥对稻田氮磷流失的影响及机制分析

面源污染 | 不同施肥对稻田氮磷流失的影响及机制分析

-

面源污染 | 作物结构对大理古生片区农田集水区氮磷输出的影响

面源污染 | 作物结构对大理古生片区农田集水区氮磷输出的影响

-

水体环境 | 硼掺杂零价铁活化过硫酸盐降解水中阿特拉津

水体环境 | 硼掺杂零价铁活化过硫酸盐降解水中阿特拉津

-

畜禽环境 | 风速和搅动对猪粪逸散气载微生物的影响

畜禽环境 | 风速和搅动对猪粪逸散气载微生物的影响

-

废弃物处理及资源化利用 | 洱海流域有机肥全量替代化肥对稻田温室气体排放的影响

废弃物处理及资源化利用 | 洱海流域有机肥全量替代化肥对稻田温室气体排放的影响

-

废弃物处理及资源化利用 | 猪粪源溶解性有机物厌氧发酵对水中浮游植物群落结构的影响

废弃物处理及资源化利用 | 猪粪源溶解性有机物厌氧发酵对水中浮游植物群落结构的影响

-

农业与全球变化 | 绿肥稻田土壤甲烷减排材料筛选及减排机制研究

农业与全球变化 | 绿肥稻田土壤甲烷减排材料筛选及减排机制研究

-

农业与全球变化 | 不同小龙虾密度对养殖田块温室气体排放的影响

农业与全球变化 | 不同小龙虾密度对养殖田块温室气体排放的影响

-

农业与全球变化 | 缓释肥分层减施对花生田温室气体排放特征的影响

农业与全球变化 | 缓释肥分层减施对花生田温室气体排放特征的影响

-

农业与全球变化 | 草海自然保护区内不同利用方式土壤氮素转化和氧化亚氮排放特征

农业与全球变化 | 草海自然保护区内不同利用方式土壤氮素转化和氧化亚氮排放特征

-

农业与全球变化 | 2010—2021年山东滨州市农业碳排放特征与畜禽养殖承载力评估

农业与全球变化 | 2010—2021年山东滨州市农业碳排放特征与畜禽养殖承载力评估

-

农业与全球变化 | 黑龙江省水稻碳汇功能测算及碳中和趋势预测

农业与全球变化 | 黑龙江省水稻碳汇功能测算及碳中和趋势预测

-

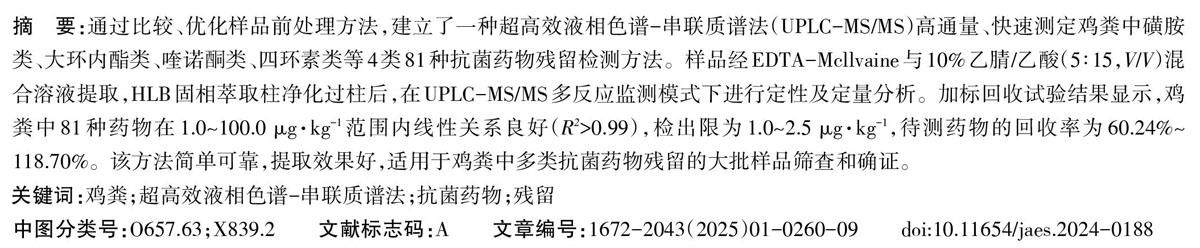

农业与全球变化 | UPLC-MS/MS高通量测定鸡粪中81种抗菌药物残留方法的建立

农业与全球变化 | UPLC-MS/MS高通量测定鸡粪中81种抗菌药物残留方法的建立

登录

登录