目录

快速导航-

新视角与前沿 | 大数据时代人工生态系统颠覆性特征

新视角与前沿 | 大数据时代人工生态系统颠覆性特征

-

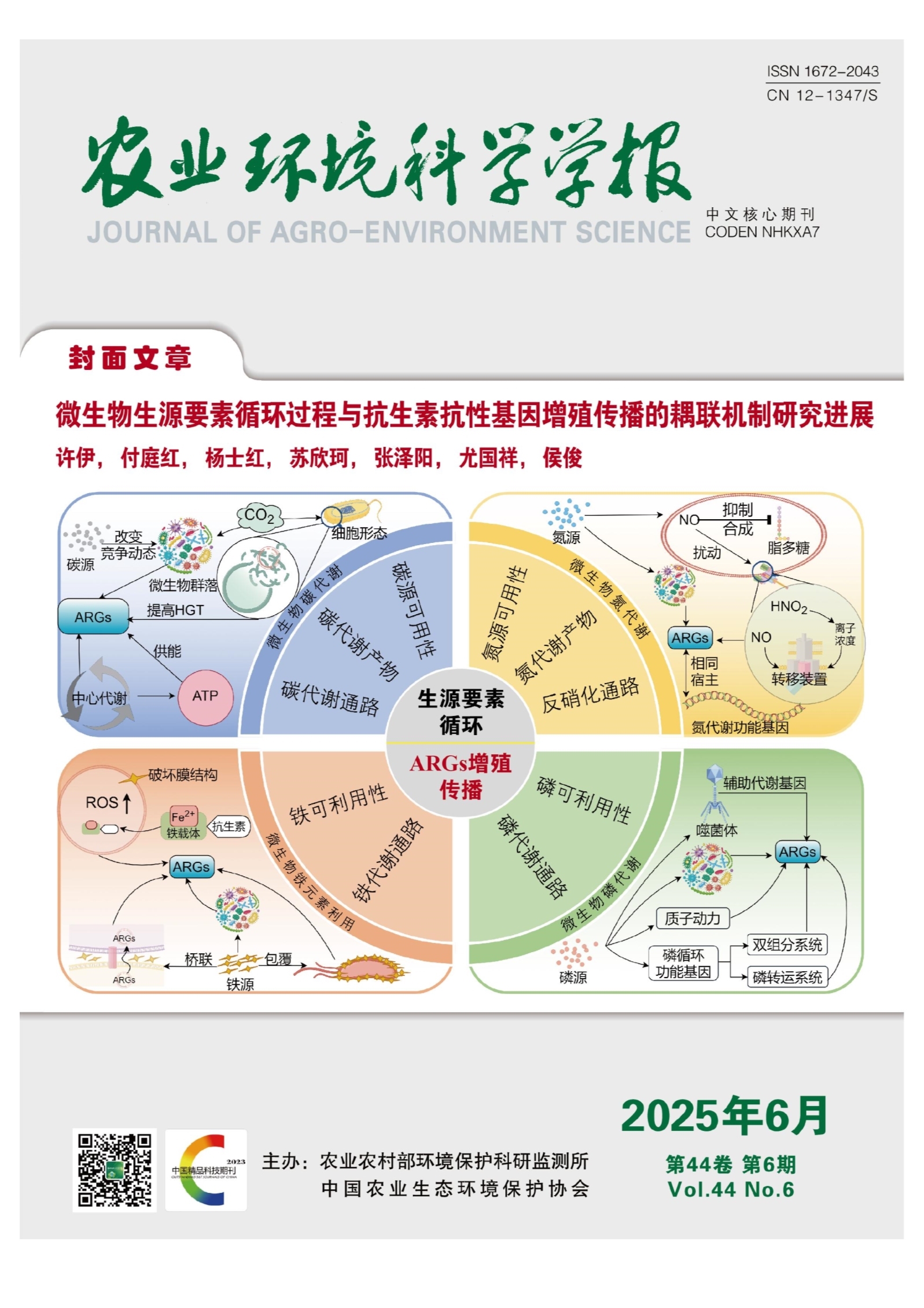

专论与综述 | 微生物生源要素循环过程与抗生素抗性基因增殖传播的耦联机制研究进展

专论与综述 | 微生物生源要素循环过程与抗生素抗性基因增殖传播的耦联机制研究进展

-

环境健康与农产品安全 | 叶面喷施无机和螯合钙、锌肥对花生的降镉效果

环境健康与农产品安全 | 叶面喷施无机和螯合钙、锌肥对花生的降镉效果

-

环境健康与农产品安全 | 镉胁迫下两种不同耐受性花生农艺性状与抗氧化酶活性分析

环境健康与农产品安全 | 镉胁迫下两种不同耐受性花生农艺性状与抗氧化酶活性分析

-

环境健康与农产品安全 | 叶面喷施纳米氧化钙对香菜和菠菜镉富集及生理特性的影响

环境健康与农产品安全 | 叶面喷施纳米氧化钙对香菜和菠菜镉富集及生理特性的影响

-

环境健康与农产品安全 | 云南马铃薯低镉铅累积品种的筛选与验证

环境健康与农产品安全 | 云南马铃薯低镉铅累积品种的筛选与验证

-

环境健康与农产品安全 | 紫外老化前后聚乳酸微塑料和镉及其复合污染对小麦种子萌发的影响

环境健康与农产品安全 | 紫外老化前后聚乳酸微塑料和镉及其复合污染对小麦种子萌发的影响

-

环境健康与农产品安全 | 胞外聚合物介导的Pantoeadispersa对高浓度铜和镉的耐受机制

环境健康与农产品安全 | 胞外聚合物介导的Pantoeadispersa对高浓度铜和镉的耐受机制

-

土壤环境 | 硫酸盐还原菌介导土壤中二苯砷酸的吸附-解吸特征

土壤环境 | 硫酸盐还原菌介导土壤中二苯砷酸的吸附-解吸特征

-

土壤环境 | 聚丙烯微塑料对冬小麦植株和土壤理化性质影响

土壤环境 | 聚丙烯微塑料对冬小麦植株和土壤理化性质影响

-

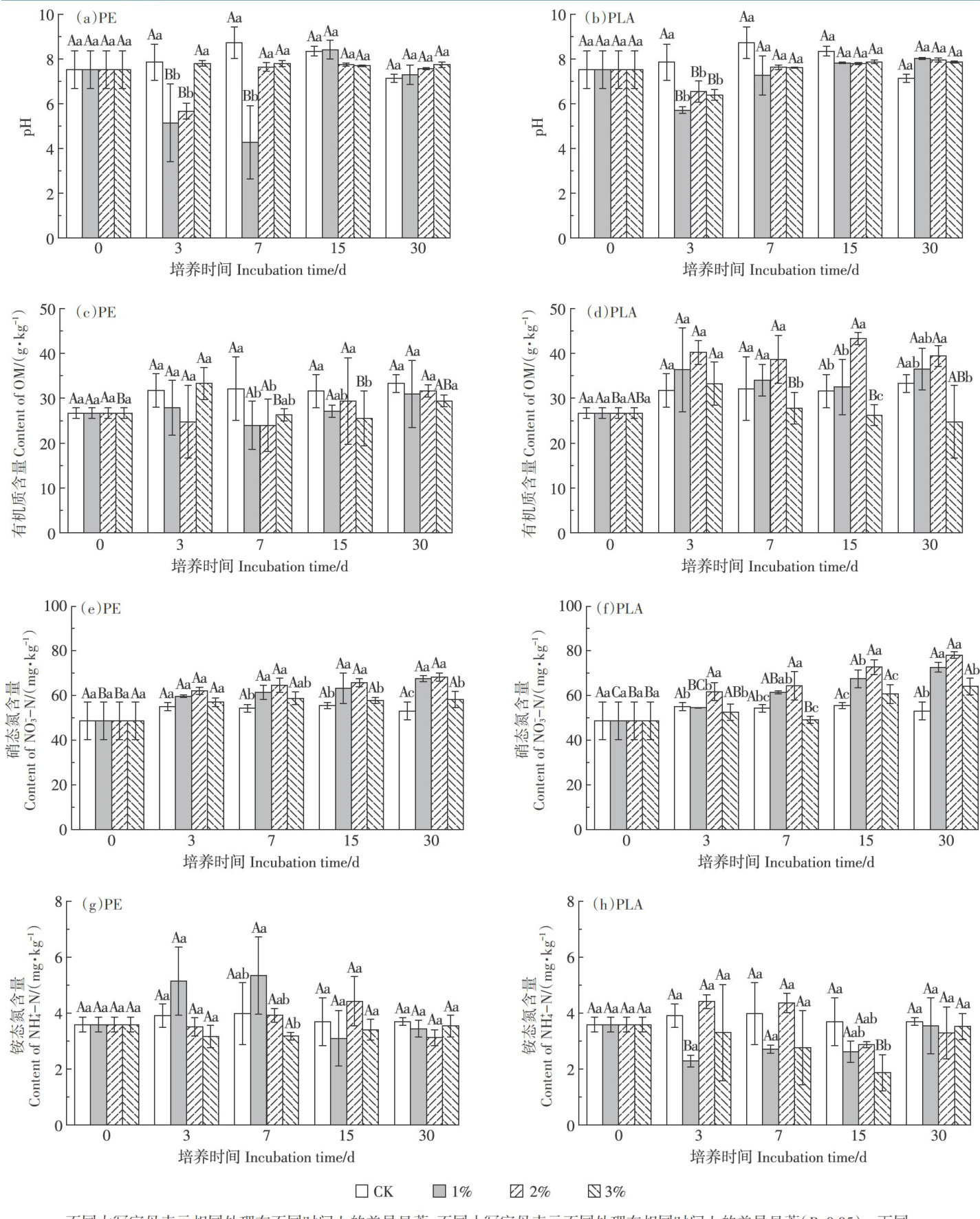

土壤环境 | PE和PLA微塑料对洱海北部农田土壤净氮矿化和硝化作用的影响

土壤环境 | PE和PLA微塑料对洱海北部农田土壤净氮矿化和硝化作用的影响

-

土壤环境 | 兽用四环素类抗生素在土壤-生菜系统中的残留特性及风险评价

土壤环境 | 兽用四环素类抗生素在土壤-生菜系统中的残留特性及风险评价

-

土壤环境 | 我国南方稻区镉植物有效性预测模型

土壤环境 | 我国南方稻区镉植物有效性预测模型

-

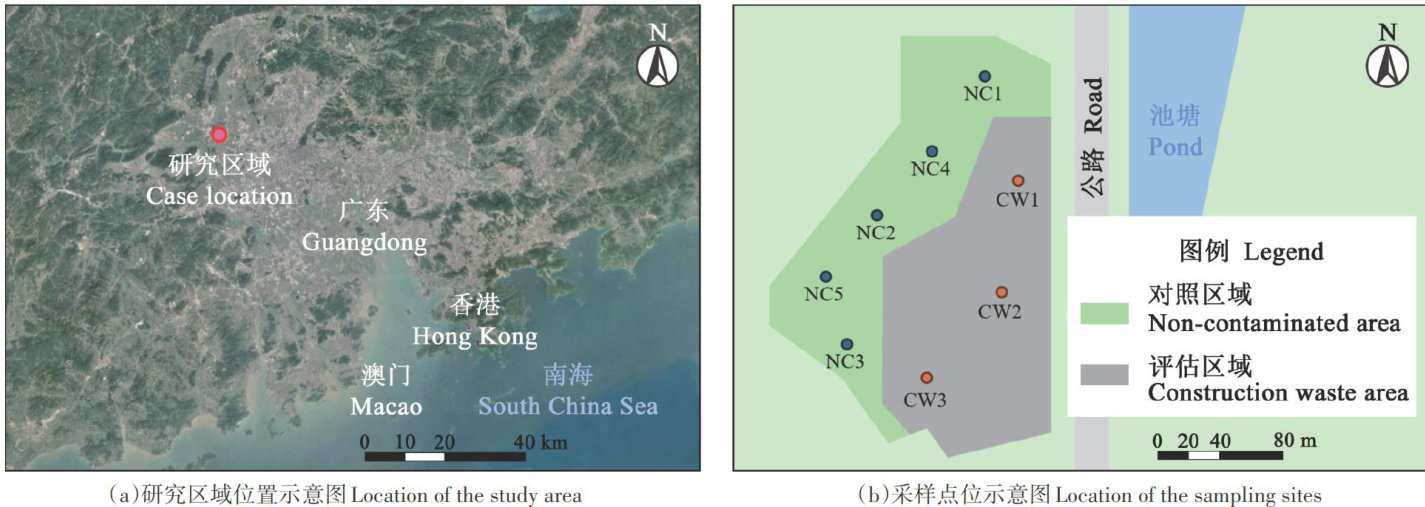

土壤环境 | 典型建筑垃圾倾倒对农用地土壤细菌群落结构的影响

土壤环境 | 典型建筑垃圾倾倒对农用地土壤细菌群落结构的影响

-

土壤环境 | 蒙脱石和赤铁矿对老化生物炭衍生溶解性有机质的优先吸附机制

土壤环境 | 蒙脱石和赤铁矿对老化生物炭衍生溶解性有机质的优先吸附机制

-

土壤环境 | 肥料处理对土壤黑长角姚功能性状和肠道细菌共现网络及构建机制的影响

土壤环境 | 肥料处理对土壤黑长角姚功能性状和肠道细菌共现网络及构建机制的影响

-

土壤环境 | 生物炭与氮肥配施对水稻土理化性质及作物氮效率的影响

土壤环境 | 生物炭与氮肥配施对水稻土理化性质及作物氮效率的影响

-

土壤环境 | 典型黑土区坡耕地侵蚀特征及其对氮素迁移的影响

土壤环境 | 典型黑土区坡耕地侵蚀特征及其对氮素迁移的影响

-

面源污染 | 侧深施肥下有机肥替代减氮对再生稻田氮素损失与氮肥利用率的影响

面源污染 | 侧深施肥下有机肥替代减氮对再生稻田氮素损失与氮肥利用率的影响

-

水体污染 | 汉江上游表层沉积物对Mn(Ⅱ)/Cd(I)的吸附和运移特征

水体污染 | 汉江上游表层沉积物对Mn(Ⅱ)/Cd(I)的吸附和运移特征

-

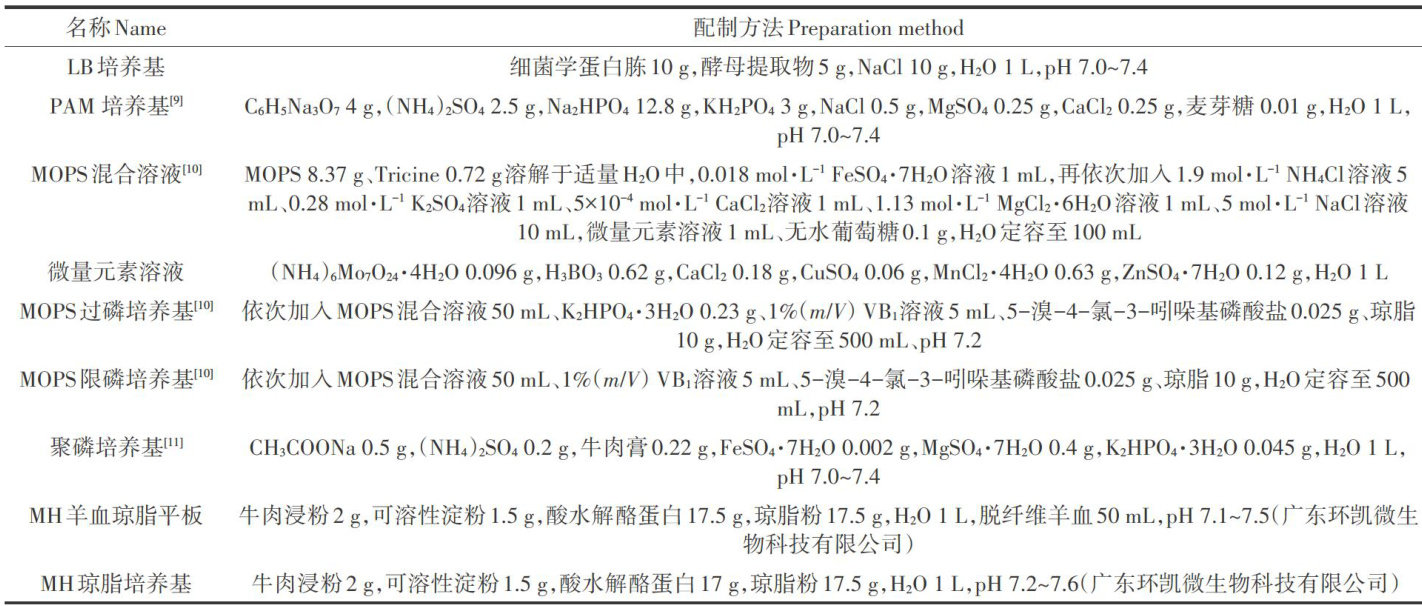

水产污染 | 嗜冷反硝化聚磷菌筛选及其养殖尾水处理应用

水产污染 | 嗜冷反硝化聚磷菌筛选及其养殖尾水处理应用

-

废弃物处理及资源化利用 | 复合菌剂添加对鸡粪膜堆肥过程中耐药基因消减的影响

废弃物处理及资源化利用 | 复合菌剂添加对鸡粪膜堆肥过程中耐药基因消减的影响

-

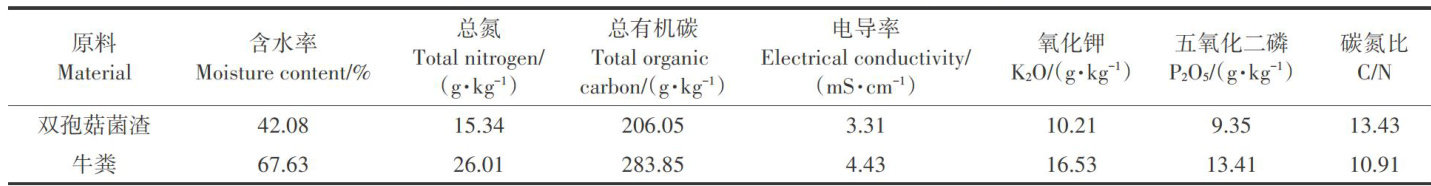

废弃物处理及资源化利用 | 细菌群落促进菌渣-牛粪堆肥中非活性磷的溶解

废弃物处理及资源化利用 | 细菌群落促进菌渣-牛粪堆肥中非活性磷的溶解

-

农业与全球变化 | 小麦秸秆集中还田配施腐秆剂对稻麦系统温室气体排放的影响

农业与全球变化 | 小麦秸秆集中还田配施腐秆剂对稻麦系统温室气体排放的影响

-

农业与全球变化 | 生物炭配施硝化抑制剂对热区稻菜轮作土壤 N2O 排放的影响

农业与全球变化 | 生物炭配施硝化抑制剂对热区稻菜轮作土壤 N2O 排放的影响

-

农业与全球变化 | 有机肥与控释尿素减氮配施对再生稻田温室气体排放的影响

农业与全球变化 | 有机肥与控释尿素减氮配施对再生稻田温室气体排放的影响

-

环境信息 | 河海大学农业科学与工程学院 农业水士生境健康与调控团队

环境信息 | 河海大学农业科学与工程学院 农业水士生境健康与调控团队

-

环境信息 | 中国科学院南京士壤研究所士壤生物与生态研究部农田士壤固碳减排研究团队

环境信息 | 中国科学院南京士壤研究所士壤生物与生态研究部农田士壤固碳减排研究团队

1与APLA复合处理对根长的影响较大,最短与最长的根长之间相差 1.26cm 。研究表明,微塑料与Cd复合污染对小麦的发芽率的影响基本表现为拮抗作用,而对小麦的芽长和根长基本表现为协同作用。

1与APLA复合处理对根长的影响较大,最短与最长的根长之间相差 1.26cm 。研究表明,微塑料与Cd复合污染对小麦的发芽率的影响基本表现为拮抗作用,而对小麦的芽长和根长基本表现为协同作用。 的相关系数为0.9995,且通过吸附量和 t1/2 计算Mn(II)/cd(II) )在沉积物上的颗粒内扩散系数发现颗粒内扩散在吸附过程中也有重要作用。柱实验结果进一步说明,重金属在沉积物中的迁移主要受重金属浓度的影响,淋溶液中重金属浓度越大,穿透土柱和迁移完成的时间越短,出流液浓度峰值到达越早, Mn(I) 在 40~300mg?L-1 不同浓度下穿透土柱和迁移完成的时间逐渐降低,最短为 132h 和 540h,Cd(ΩII) 在 50~200mg-L-1 不同浓度下穿透土柱和迁移完成的时间逐渐降低,最短为 94h 和 556h ,表明重金属离子在水体沉积物中易迁移,造成水体中更深度的污染。沉积物吸附 Mn(II)/Cd(II) 前后的FT-IR表征结果表明,离子交换、络合反应和沉淀反应是沉积物吸附 Mn(II)/Cd(II) (20的主要机制。批平衡吸附实验与柱实验的分析结果证实重金属离子在表层沉积物中易迁移,造成水体更深程度的污染,FT-IR与XPS表征分析发现 Mn(II)/Cd(II )可与Fe氧化物和碳酸盐发生沉淀反应。

的相关系数为0.9995,且通过吸附量和 t1/2 计算Mn(II)/cd(II) )在沉积物上的颗粒内扩散系数发现颗粒内扩散在吸附过程中也有重要作用。柱实验结果进一步说明,重金属在沉积物中的迁移主要受重金属浓度的影响,淋溶液中重金属浓度越大,穿透土柱和迁移完成的时间越短,出流液浓度峰值到达越早, Mn(I) 在 40~300mg?L-1 不同浓度下穿透土柱和迁移完成的时间逐渐降低,最短为 132h 和 540h,Cd(ΩII) 在 50~200mg-L-1 不同浓度下穿透土柱和迁移完成的时间逐渐降低,最短为 94h 和 556h ,表明重金属离子在水体沉积物中易迁移,造成水体中更深度的污染。沉积物吸附 Mn(II)/Cd(II) 前后的FT-IR表征结果表明,离子交换、络合反应和沉淀反应是沉积物吸附 Mn(II)/Cd(II) (20的主要机制。批平衡吸附实验与柱实验的分析结果证实重金属离子在表层沉积物中易迁移,造成水体更深程度的污染,FT-IR与XPS表征分析发现 Mn(II)/Cd(II )可与Fe氧化物和碳酸盐发生沉淀反应。

登录

登录