目录

快速导航-

专论与综述 | 全球主要国家农田温室气体排放现状、减排措施及未来展望

专论与综述 | 全球主要国家农田温室气体排放现状、减排措施及未来展望

-

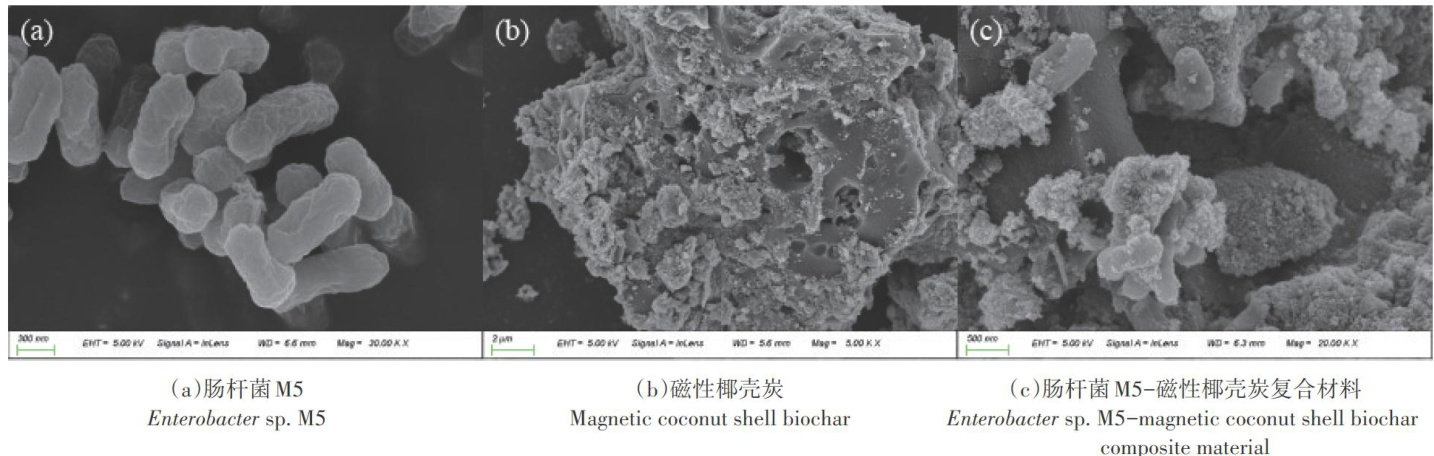

环境健康与农产品安全 | 肠杆菌(Enterobactersp.M5)-生物炭复合材料对水稻镉、砷积累的影响

环境健康与农产品安全 | 肠杆菌(Enterobactersp.M5)-生物炭复合材料对水稻镉、砷积累的影响

-

环境健康与农产品安全 | 福建连城县潜在富硒土壤典型种植区 花生-土壤系统金属元素含量特征及健康风险评价

环境健康与农产品安全 | 福建连城县潜在富硒土壤典型种植区 花生-土壤系统金属元素含量特征及健康风险评价

-

土壤环境 | 三种碱性材料修复云南旱地土壤镐污染的化学机制

土壤环境 | 三种碱性材料修复云南旱地土壤镐污染的化学机制

-

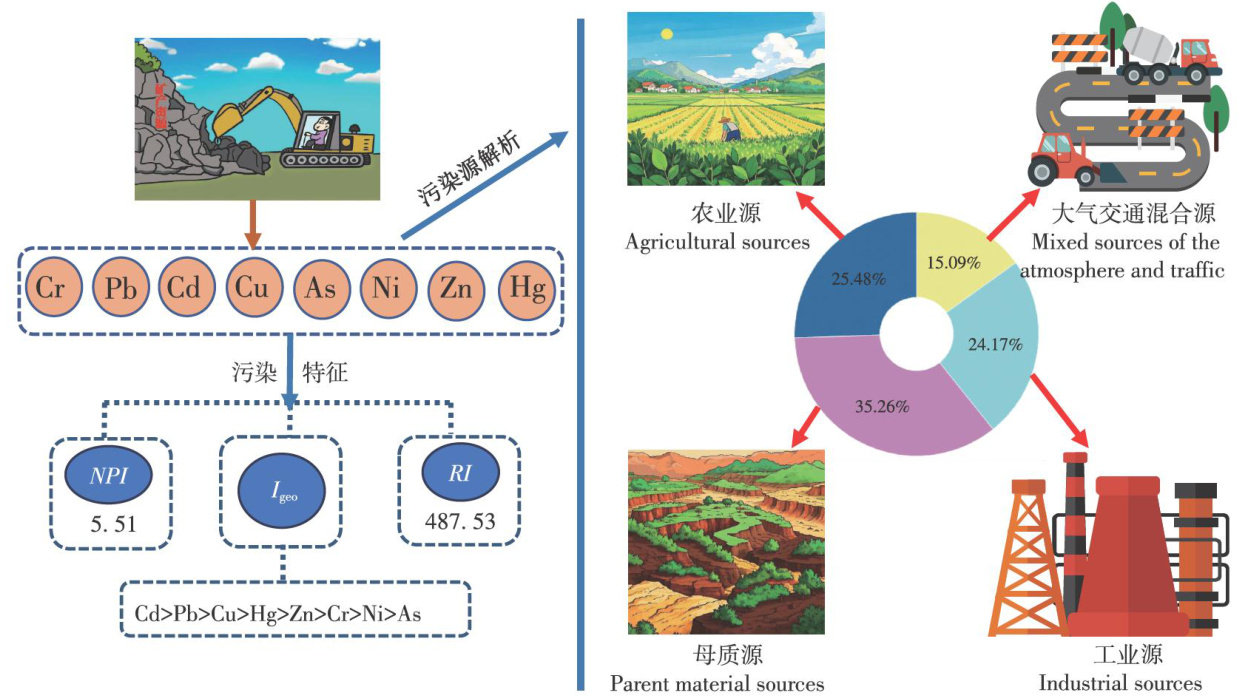

土壤环境 | 云南某矿区周边耕地土壤重金属污染特征及来源解析

土壤环境 | 云南某矿区周边耕地土壤重金属污染特征及来源解析

-

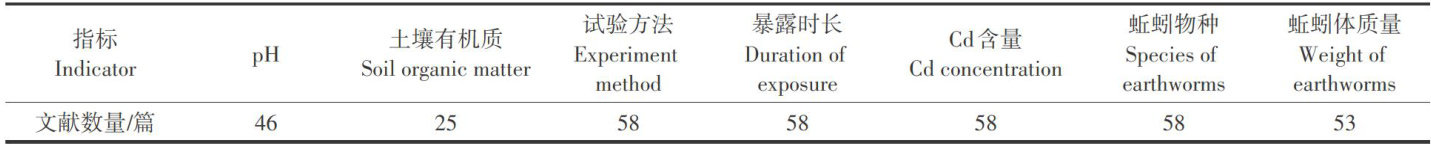

土壤环境 | 蚯蚓生物标志物对Cd胁迫应激响应及影响因素的Meta分析

土壤环境 | 蚯蚓生物标志物对Cd胁迫应激响应及影响因素的Meta分析

-

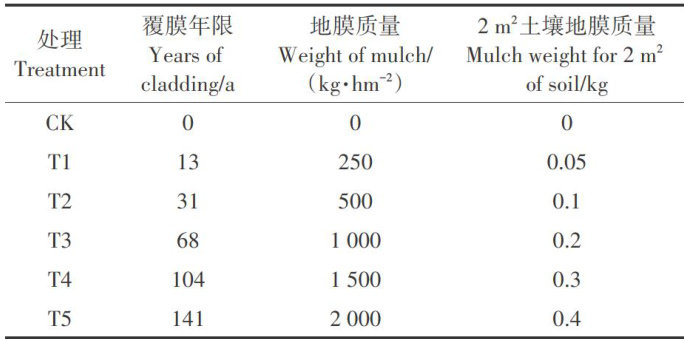

土壤环境 | 棉田残膜量对土壤线虫群落结构的影响

土壤环境 | 棉田残膜量对土壤线虫群落结构的影响

-

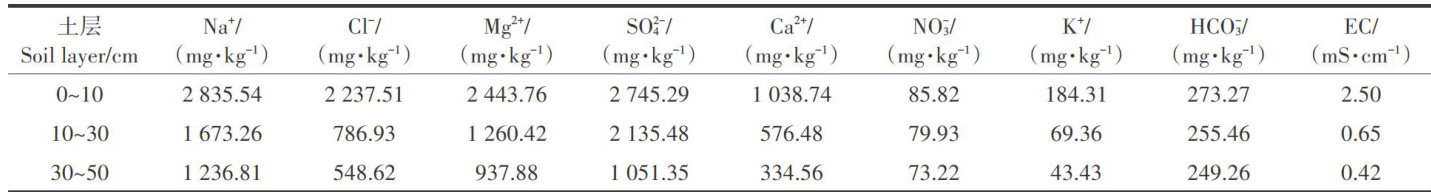

土壤环境 | 秸秆配施蚯蚓对设施次生盐渍化土壤改良效果

土壤环境 | 秸秆配施蚯蚓对设施次生盐渍化土壤改良效果

-

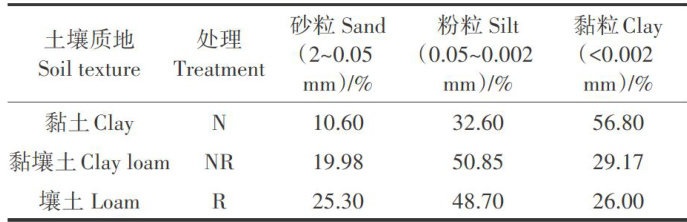

土壤环境 | 不同质地黄壤微生物群落特征

土壤环境 | 不同质地黄壤微生物群落特征

-

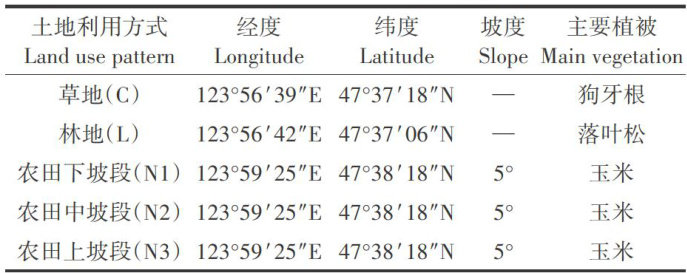

土壤环境 | 风蚀区不同土地利用方式下土壤腐殖质分布及其光谱特征

土壤环境 | 风蚀区不同土地利用方式下土壤腐殖质分布及其光谱特征

-

水体环境 | 降雨对橘园集水区池塘水体氮负荷的影响

水体环境 | 降雨对橘园集水区池塘水体氮负荷的影响

-

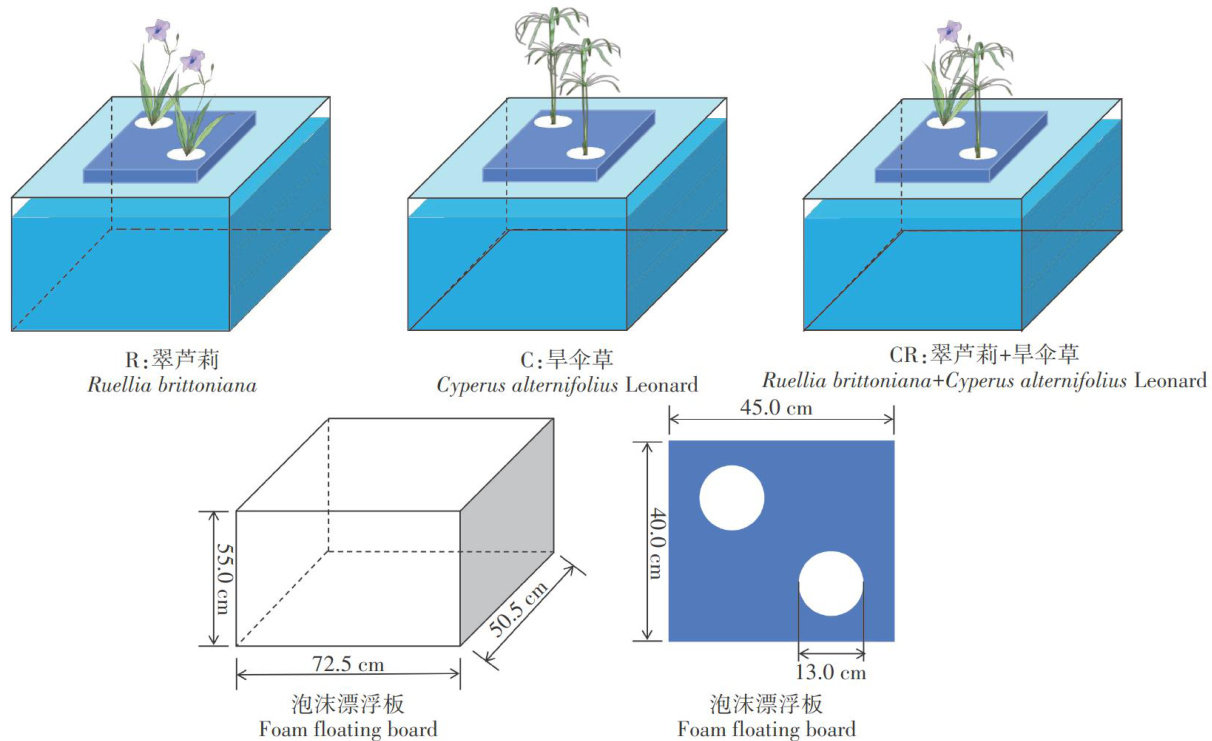

水体环境 | 磺胺类抗生素及植物类型对生态浮床水质净化效果的影响

水体环境 | 磺胺类抗生素及植物类型对生态浮床水质净化效果的影响

-

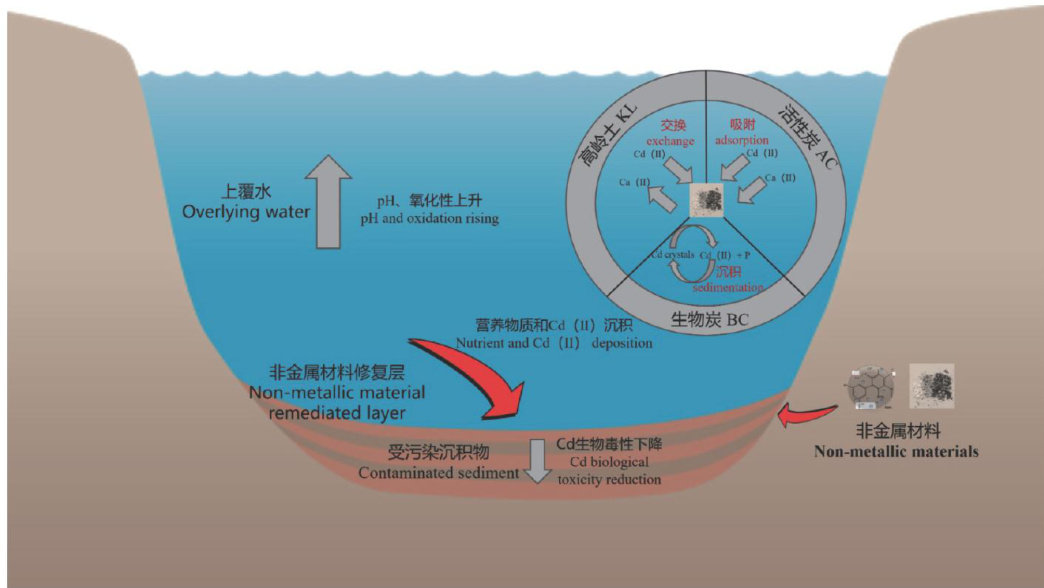

水体环境 | 非金属材料对水-沉积物中镉的阻隔机制

水体环境 | 非金属材料对水-沉积物中镉的阻隔机制

-

水体环境 | 微塑料在紊流中的聚沉行为

水体环境 | 微塑料在紊流中的聚沉行为

-

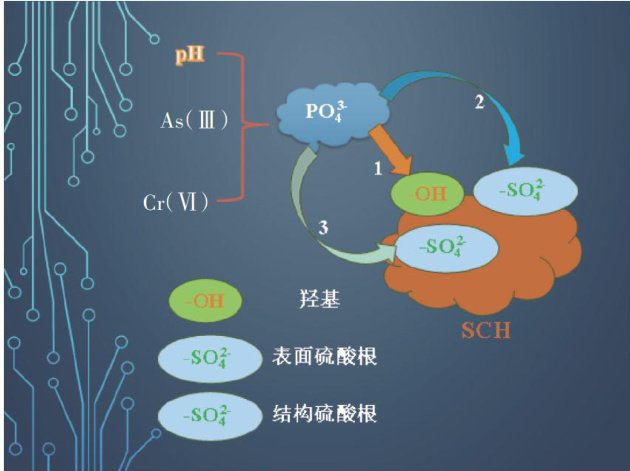

水体环境 | 施氏矿物对磷的吸附特性

水体环境 | 施氏矿物对磷的吸附特性

-

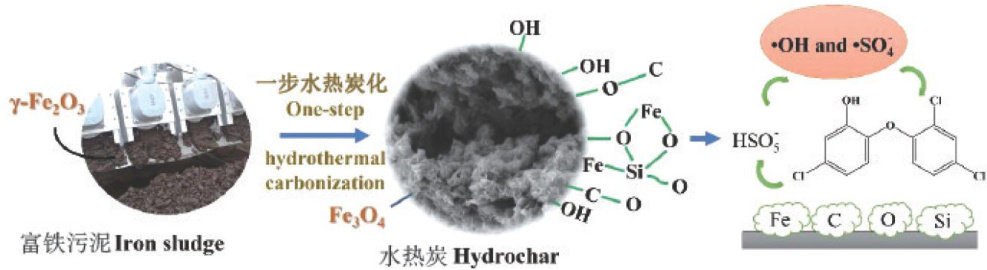

水体环境 | 铁基水热炭活化过硫酸盐催化降解三氯生机制

水体环境 | 铁基水热炭活化过硫酸盐催化降解三氯生机制

-

水产环境 | 模拟水产养殖水体地西泮残留的微生物降解

水产环境 | 模拟水产养殖水体地西泮残留的微生物降解

-

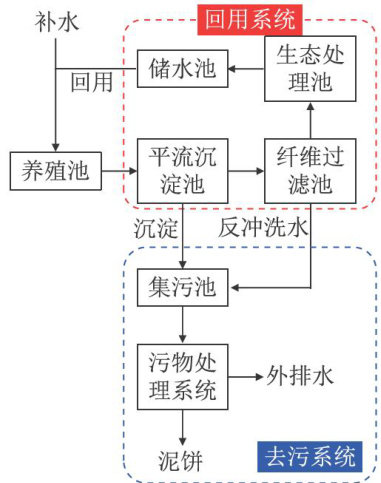

水产环境 | 工厂化循环水养鳗系统中悬浮颗粒物的特征及去除

水产环境 | 工厂化循环水养鳗系统中悬浮颗粒物的特征及去除

-

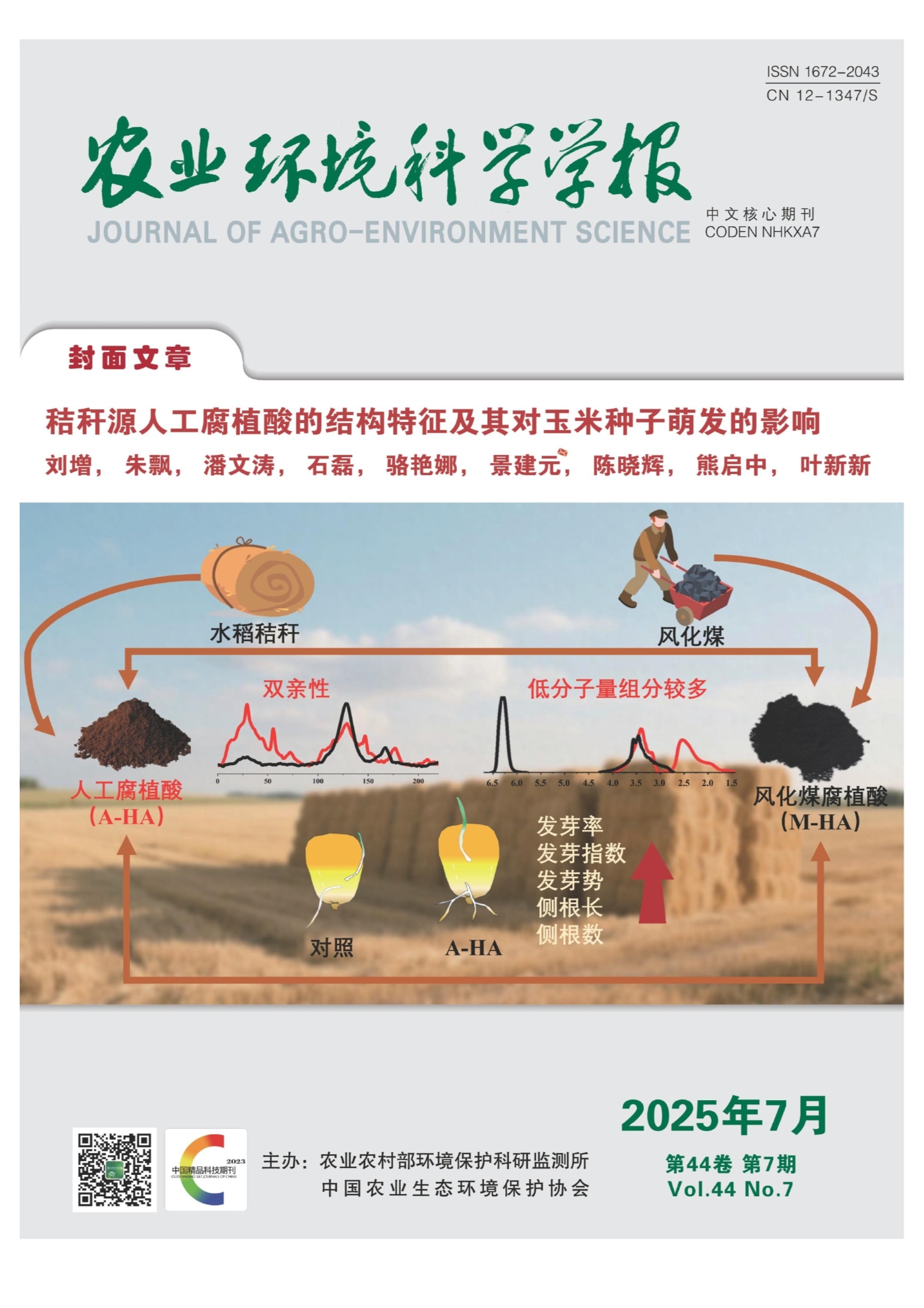

废弃物处理及资源化利用 | 秸秆源人工腐植酸的结构特征及其对玉米种子萌发的影响

废弃物处理及资源化利用 | 秸秆源人工腐植酸的结构特征及其对玉米种子萌发的影响

-

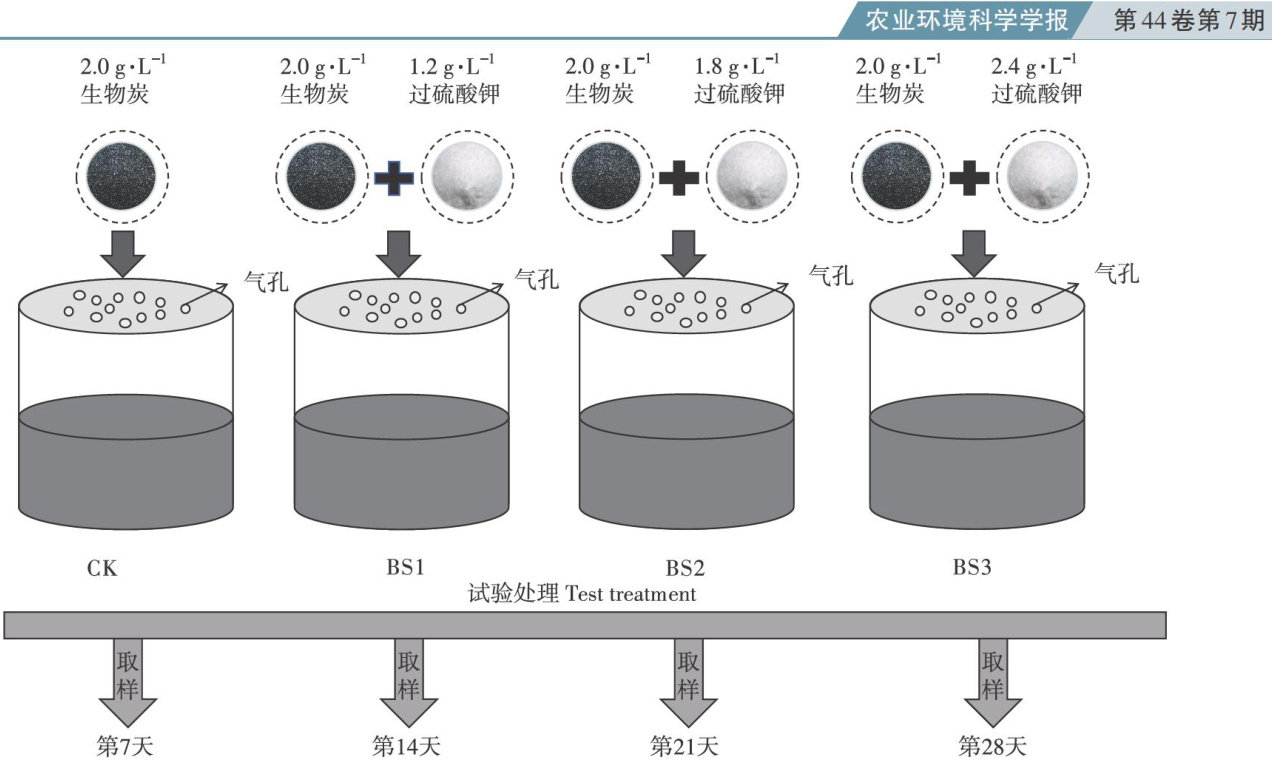

废弃物处理及资源化利用 | 生物炭/过硫酸盐对沼液碳氮组分变化的影响

废弃物处理及资源化利用 | 生物炭/过硫酸盐对沼液碳氮组分变化的影响

-

废弃物处理及资源化利用 | 耐高温秸秆降解菌筛选鉴定及降解特性研究

废弃物处理及资源化利用 | 耐高温秸秆降解菌筛选鉴定及降解特性研究

-

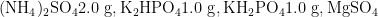

农业与全球变化 | 苏南蟹虾养殖塘氨和温室气体排放的昼夜变化特征

农业与全球变化 | 苏南蟹虾养殖塘氨和温室气体排放的昼夜变化特征

-

农业与全球变化 | 长江三角洲典型小型养殖塘 NO 通量时空变化特征及其影响因素

农业与全球变化 | 长江三角洲典型小型养殖塘 NO 通量时空变化特征及其影响因素

-

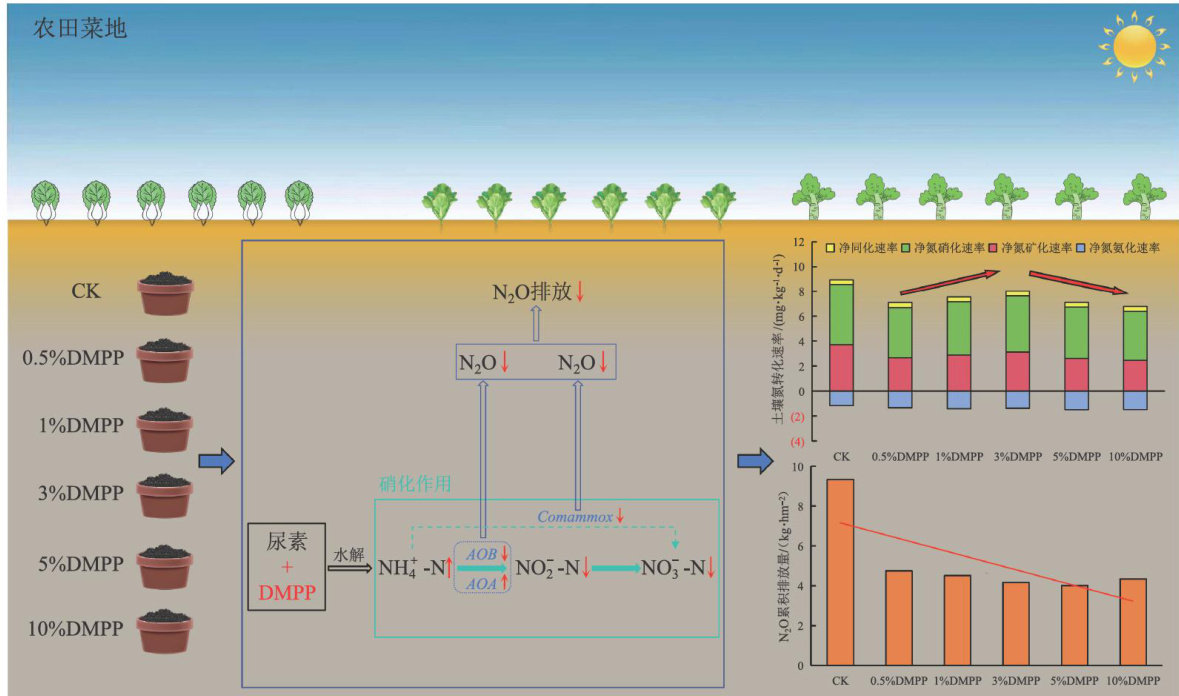

农业与全球变化 | 尿素配施硝化抑制剂DMPP对菜地土壤氮转化及 N2O 排放的影响

农业与全球变化 | 尿素配施硝化抑制剂DMPP对菜地土壤氮转化及 N2O 排放的影响

和Ni主要为母质源( 35.26% " Hg 和 Zn 主要来自农业源0 25.48% );而Pb主要来自大气交通混合源( 15.09% )。

和Ni主要为母质源( 35.26% " Hg 和 Zn 主要来自农业源0 25.48% );而Pb主要来自大气交通混合源( 15.09% )。 和芳香碳 (110~160ppm) ,而M-HA的疏水性碳主要为芳香碳。使用 1mg?L-1 (以碳计)的M-HA与 10mg?L-1 (以碳计)的A-HA溶液浸泡玉米种子,均使玉米种子的发芽率(GR)达到了 100% ,且与不添加腐植酸的对照处理相比,玉米种子的发芽指数(GI)、发芽势(GP)、侧根数(NLR),以及侧根长(LRL)分别显著提高了 51.7% 与 29.5%.42.2% 与 34.3% 、48.1% 与 33.3% ,以及 58.2% 与 39.0%(P<0.05) 。研究表明,尽管A-HA在结构与组成上与M-HA存在差异,但其展现出与M-HA相似的生物活性,能够有效刺激种子萌发与幼苗生长,具有开发为植物生长刺激剂的潜能。

和芳香碳 (110~160ppm) ,而M-HA的疏水性碳主要为芳香碳。使用 1mg?L-1 (以碳计)的M-HA与 10mg?L-1 (以碳计)的A-HA溶液浸泡玉米种子,均使玉米种子的发芽率(GR)达到了 100% ,且与不添加腐植酸的对照处理相比,玉米种子的发芽指数(GI)、发芽势(GP)、侧根数(NLR),以及侧根长(LRL)分别显著提高了 51.7% 与 29.5%.42.2% 与 34.3% 、48.1% 与 33.3% ,以及 58.2% 与 39.0%(P<0.05) 。研究表明,尽管A-HA在结构与组成上与M-HA存在差异,但其展现出与M-HA相似的生物活性,能够有效刺激种子萌发与幼苗生长,具有开发为植物生长刺激剂的潜能。 。养殖塘 N2O 通量表现出夏季高、冬季低的季节变化,变化范围为 -0.97~217.83μmol?m-2?d-1 ,年平均 N2O 通量为 34.86μmol?m-2?d-1 。 N2O 通量的日变化会受风速、气压 ??pH 和氧化还原电位(ORP)的影响。在春季日变化的主控因子为气压,二者呈线性负相关;夏、秋和冬季日变化的主控因子为风速,二者呈线性正相关。 N2O 通量的季节变化主要受水温、气温、气压、溶解氧(DO) ??pH 和ORP的影响,主控因子为水温, N20 通量随水温呈指数增加,温度敏感性( (Q10) 为 2.36 饲料和鸡粪的投放以及排水措施均会显著提高 N2O 的排放水平,其中投入鸡粪区域的 N2O 通量约为饲料投放区域 N20 通量的1.5倍,排水期间排水塘 N2O 通量约为未排水塘 N2O 通量的4倍。

。养殖塘 N2O 通量表现出夏季高、冬季低的季节变化,变化范围为 -0.97~217.83μmol?m-2?d-1 ,年平均 N2O 通量为 34.86μmol?m-2?d-1 。 N2O 通量的日变化会受风速、气压 ??pH 和氧化还原电位(ORP)的影响。在春季日变化的主控因子为气压,二者呈线性负相关;夏、秋和冬季日变化的主控因子为风速,二者呈线性正相关。 N2O 通量的季节变化主要受水温、气温、气压、溶解氧(DO) ??pH 和ORP的影响,主控因子为水温, N20 通量随水温呈指数增加,温度敏感性( (Q10) 为 2.36 饲料和鸡粪的投放以及排水措施均会显著提高 N2O 的排放水平,其中投入鸡粪区域的 N2O 通量约为饲料投放区域 N20 通量的1.5倍,排水期间排水塘 N2O 通量约为未排水塘 N2O 通量的4倍。

登录

登录