目录

快速导航-

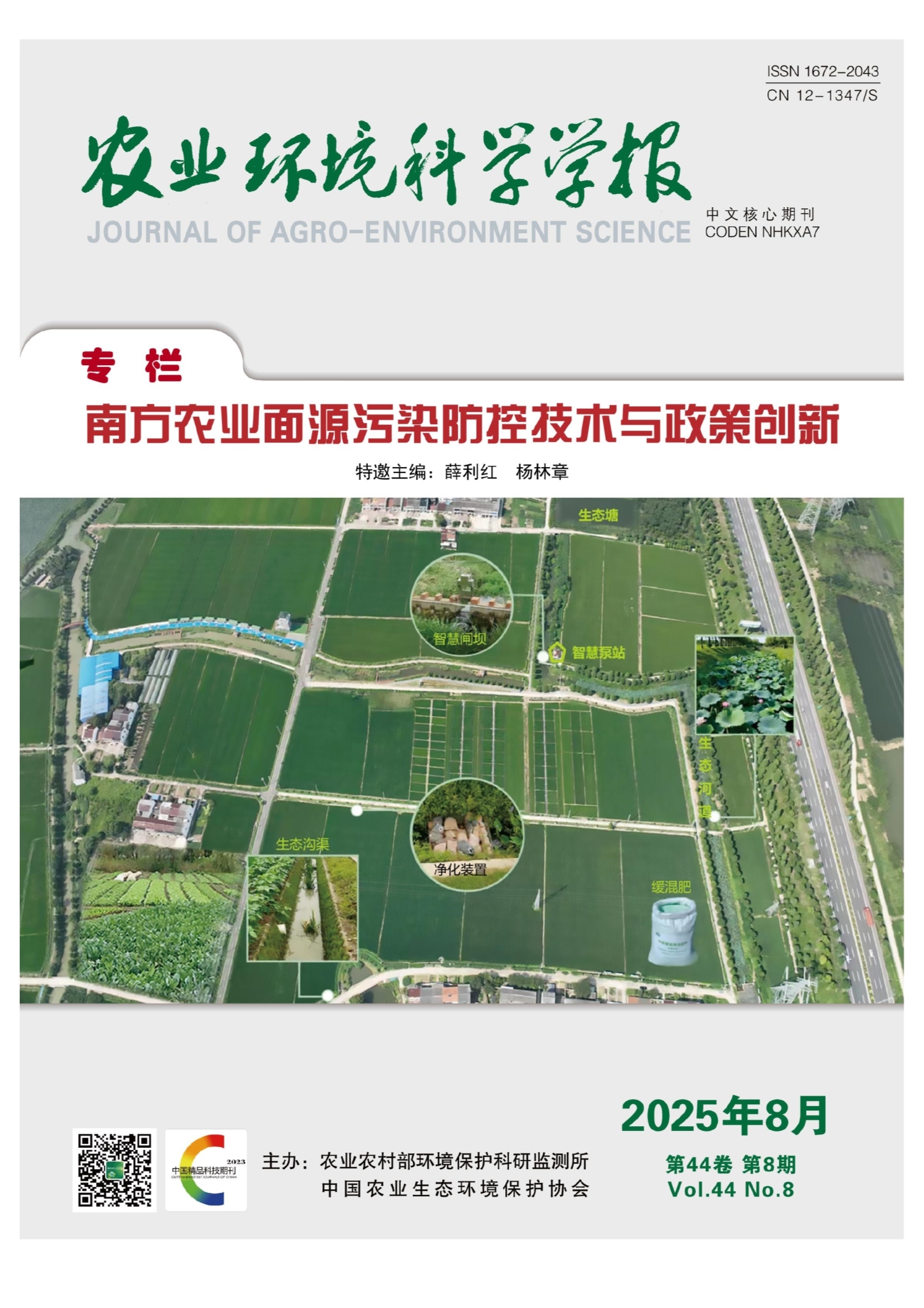

| 序言

| 序言

-

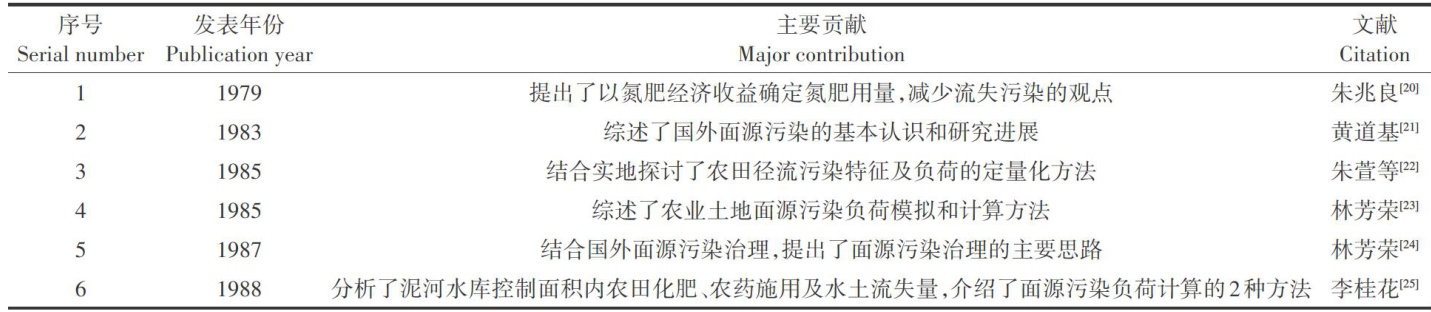

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 我国农业面源污染治理技术的演进与展望

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 我国农业面源污染治理技术的演进与展望

-

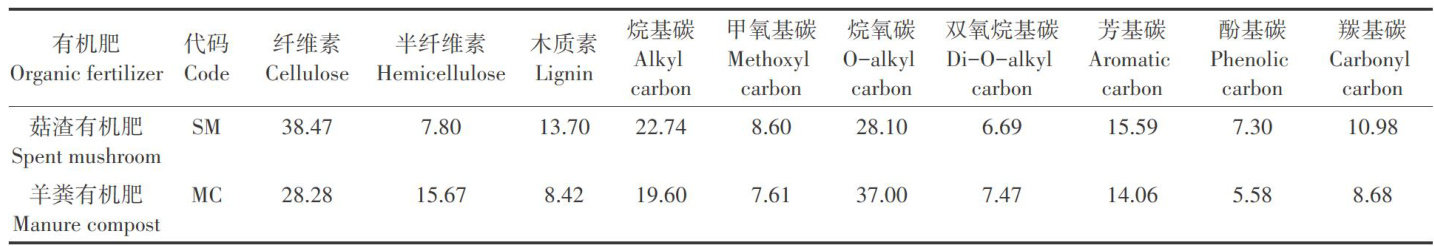

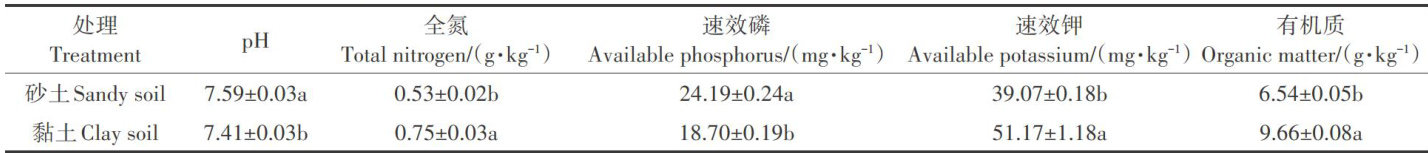

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 有机无机配施优化根系构型阻控氮流失

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 有机无机配施优化根系构型阻控氮流失

-

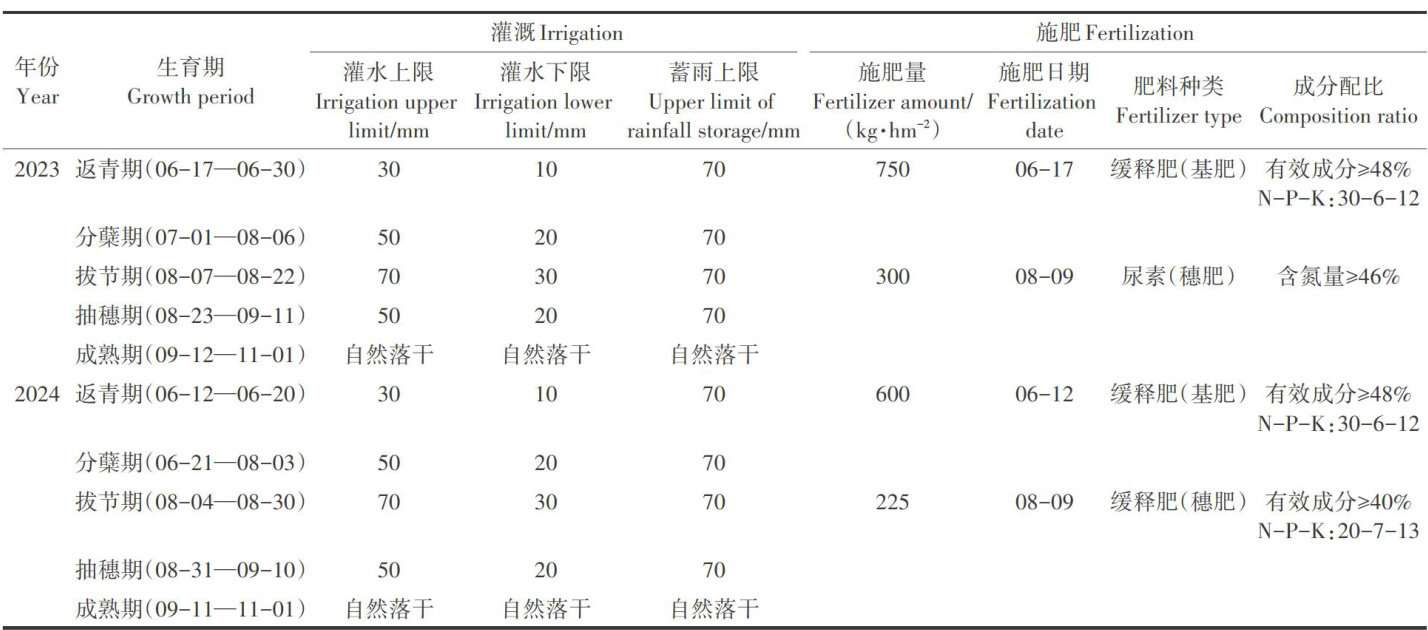

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 不同缓控释肥配方对水稻产量及稻田氨挥发、温室气体排放的影响

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 不同缓控释肥配方对水稻产量及稻田氨挥发、温室气体排放的影响

-

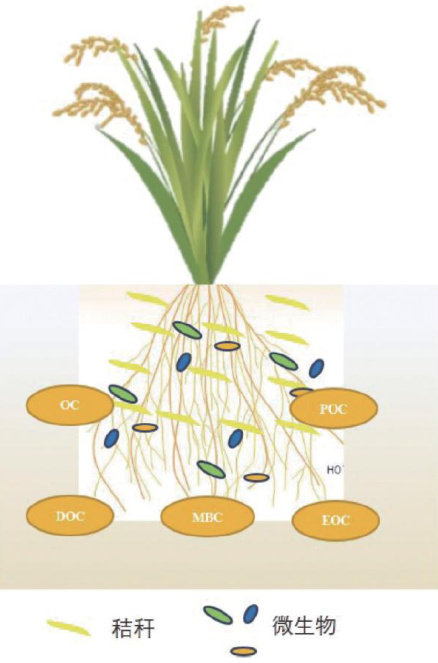

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 麦秸还田对水稻根际土壤活性有机碳组分与细菌多样性的影响

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 麦秸还田对水稻根际土壤活性有机碳组分与细菌多样性的影响

-

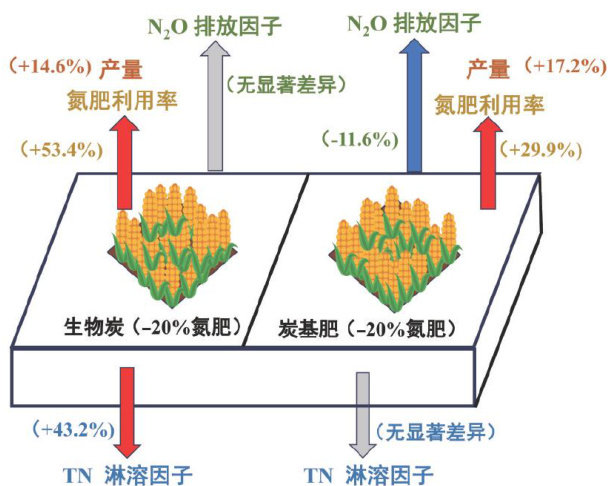

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 生物炭和炭基肥施用对甜玉米地 N2O 排放及氮淋溶影响

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 生物炭和炭基肥施用对甜玉米地 N2O 排放及氮淋溶影响

-

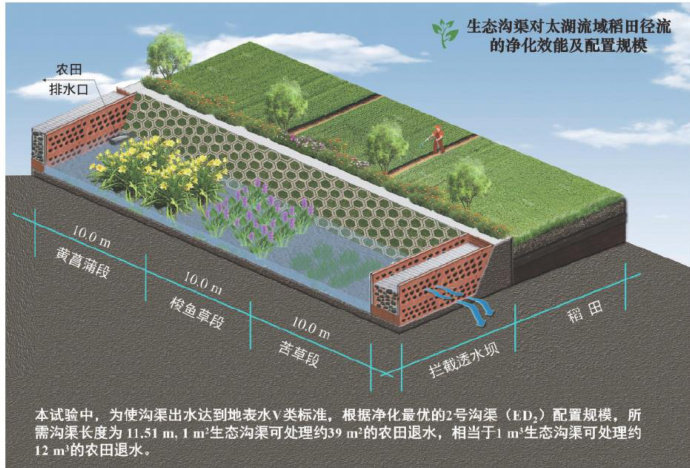

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 生态沟渠对太湖流域稻田径流的净化效能及其配置规模

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 生态沟渠对太湖流域稻田径流的净化效能及其配置规模

-

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 基于田间原位监测的稻田排水化学需氧量动态变化及沟道调蓄削减研究

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 基于田间原位监测的稻田排水化学需氧量动态变化及沟道调蓄削减研究

-

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 丘陵坡度对生态沟渠磷消纳的影响及优化策略

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 丘陵坡度对生态沟渠磷消纳的影响及优化策略

-

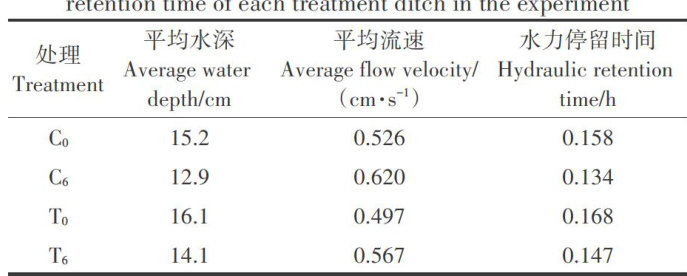

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 铁-生物炭基生态沟渠净化农田退水及增强 N2O 汇的机制

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 铁-生物炭基生态沟渠净化农田退水及增强 N2O 汇的机制

-

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 沟塘系统对面源污染物的工程拦截效果评估

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 沟塘系统对面源污染物的工程拦截效果评估

-

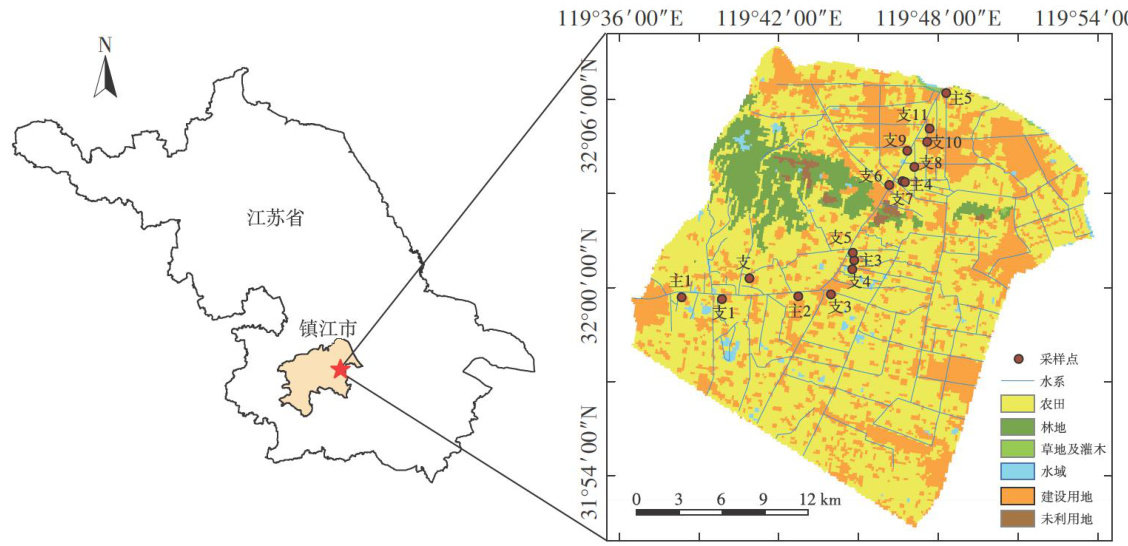

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 九曲河典型农业区域氮磷消纳和负荷空间特征

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 九曲河典型农业区域氮磷消纳和负荷空间特征

-

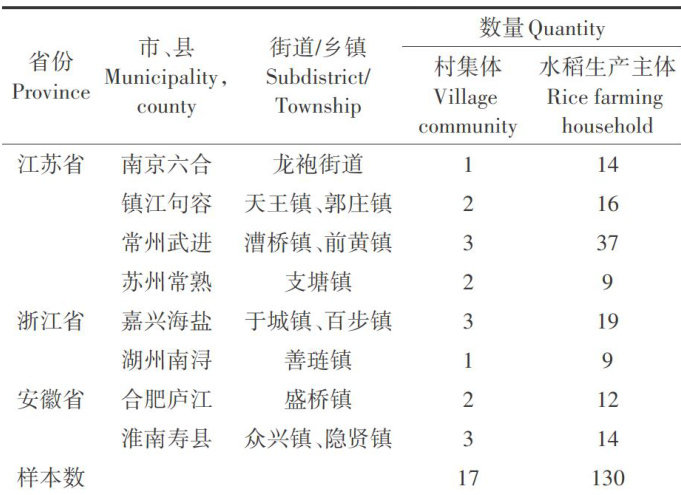

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 稻田面源污染防控技术生态补偿政策设计基于长三角地区选择实验及偏好机制分析

南方农业面源污染防控技术与政策创新 专栏 | 稻田面源污染防控技术生态补偿政策设计基于长三角地区选择实验及偏好机制分析

-

专论与综述 | 我国七大区域农田氧化亚氮排放研究进展

专论与综述 | 我国七大区域农田氧化亚氮排放研究进展

-

环境健康与农产品安全 | Pb、Cd复合污染对辣椒生长及其吸收重金属的影响

环境健康与农产品安全 | Pb、Cd复合污染对辣椒生长及其吸收重金属的影响

-

环境健康与农产品安全 | 不同微塑料含量暴露下间作对大豆根系和养分吸收的影响

环境健康与农产品安全 | 不同微塑料含量暴露下间作对大豆根系和养分吸收的影响

-

环境健康与农产品安全 | 不同类型微塑料对黄芩生长生理及代谢的影响

环境健康与农产品安全 | 不同类型微塑料对黄芩生长生理及代谢的影响

-

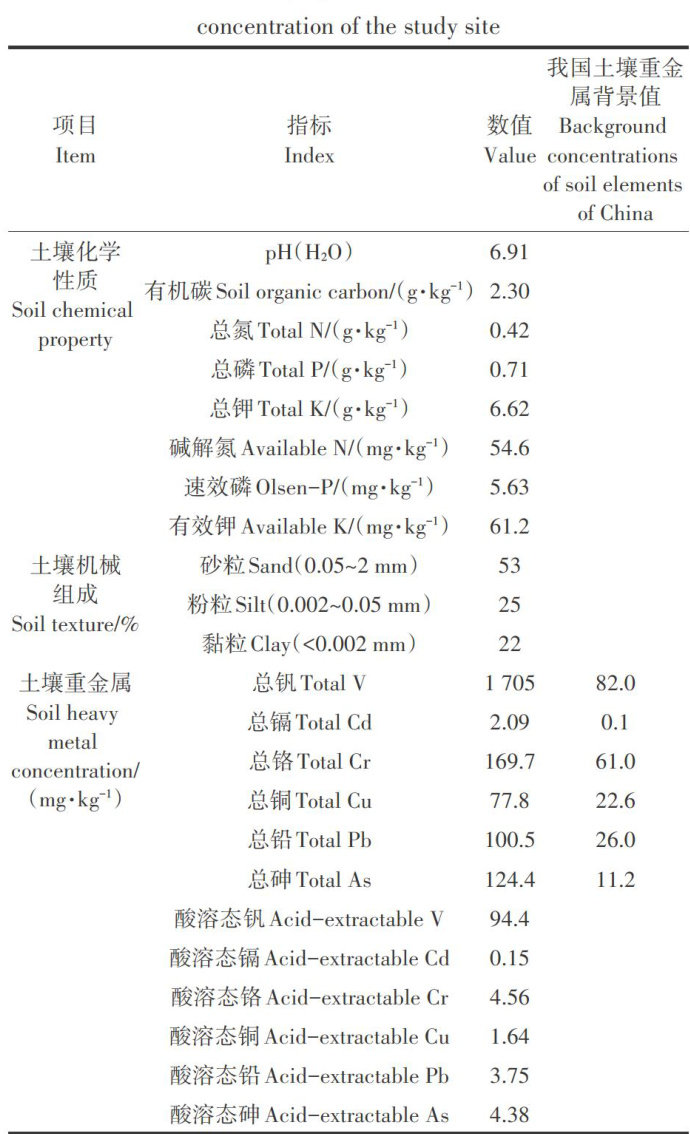

土壤环境 | 安徽省某铜矿区周边农田土壤重金属污染风险评价

土壤环境 | 安徽省某铜矿区周边农田土壤重金属污染风险评价

-

土壤环境 | 柠檬酸螯合诱导AMF-紫花首蓿提取修复重金属污染土壤的研究

土壤环境 | 柠檬酸螯合诱导AMF-紫花首蓿提取修复重金属污染土壤的研究

-

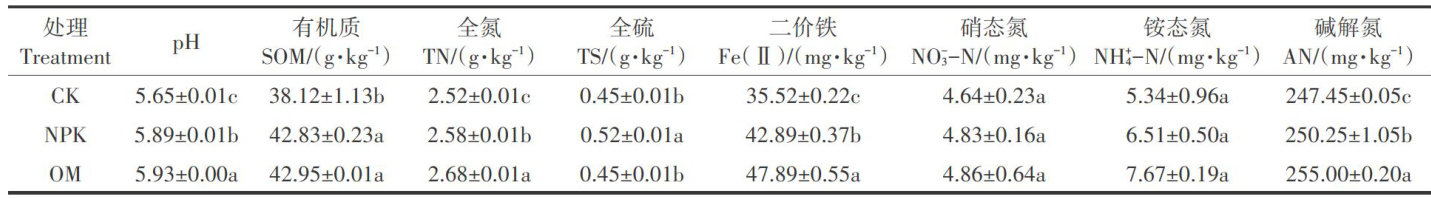

土壤环境 | 纳米零价铁强化李氏禾修复铜污染土壤的效应研究

土壤环境 | 纳米零价铁强化李氏禾修复铜污染土壤的效应研究

-

土壤环境 | 干湿交替作用下水稻土DNRA菌的响应特征

土壤环境 | 干湿交替作用下水稻土DNRA菌的响应特征

-

土壤环境 | 微生物肥配施化肥对设施菜地青菜生长及土壤环境的影响

土壤环境 | 微生物肥配施化肥对设施菜地青菜生长及土壤环境的影响

-

土壤环境 | 遵义市植烟土壤养分空间变异特征及土壤肥力评价

土壤环境 | 遵义市植烟土壤养分空间变异特征及土壤肥力评价

-

水体环境 | Zn-Fe共活化磁性生物炭吸附四环素与重金属铬的性能比较与机理分析

水体环境 | Zn-Fe共活化磁性生物炭吸附四环素与重金属铬的性能比较与机理分析

-

农业与全球变化 | 江汉平原长期稻虾种养对潮土 N2O 排放的影响

农业与全球变化 | 江汉平原长期稻虾种养对潮土 N2O 排放的影响

-

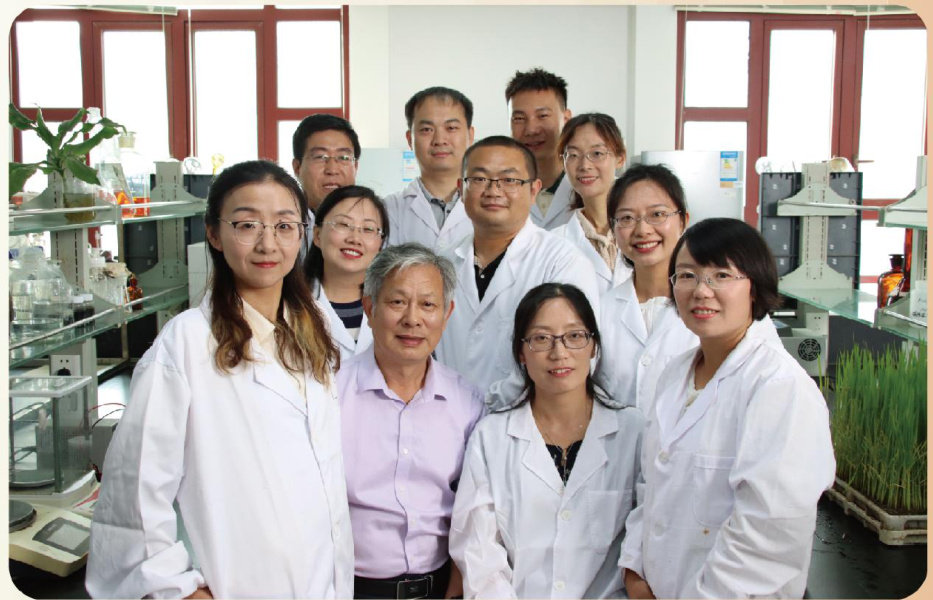

环境信息 | 江苏省农业科学院农业面源污染治理团队

环境信息 | 江苏省农业科学院农业面源污染治理团队

-

环境信息 | 江苏省农业科学院农业面源污染治理团队

环境信息 | 江苏省农业科学院农业面源污染治理团队

华中地区(0.21亿 tCO2e )) > 华南地区(0.17亿 tCO2e ) > 西南地区(0.16亿 tCO2e ) > 东北地区(0.13亿 tCO2e )>华北地区(0.08亿 tCO2e )>西北地区(0.06亿 tCO2e )。各区域影响因素情况不同,氮源、碳源 ?pH 、含水量和温度是影响农田土壤 N2O 排放的主要影响因素。可以通过改变农田管理方式和土壤养分管理方式来实现 N2O 的节能减排。

华中地区(0.21亿 tCO2e )) > 华南地区(0.17亿 tCO2e ) > 西南地区(0.16亿 tCO2e ) > 东北地区(0.13亿 tCO2e )>华北地区(0.08亿 tCO2e )>西北地区(0.06亿 tCO2e )。各区域影响因素情况不同,氮源、碳源 ?pH 、含水量和温度是影响农田土壤 N2O 排放的主要影响因素。可以通过改变农田管理方式和土壤养分管理方式来实现 N2O 的节能减排。 复合污染下辣椒根、茎、叶鲜质量在特定 Pb 含量下随Cd含量增加而增加;而随复合污染程度增加,辣椒果实鲜质量降低。Pb抑制低Cd处理下的根伸长,但促进高Cd处理下的根伸长。辣椒果实中Cd含量最高,其次是根、茎、叶,根中Cd含量随Pb含量增加而增加, 3mg?kg-1 Cd处理下果实中Cd含量超过食品质量安全标准限值 (0.05mg?kg-1 );辣椒中Pb含量排序为根>茎>叶 > 果实,各含量处理下果实 Pb 含量均未超标 (0.1mg?kg-1) 。辣椒中Cd转运系数 (TF) 以 TFCd?-? 最大,其值均大于5,

复合污染下辣椒根、茎、叶鲜质量在特定 Pb 含量下随Cd含量增加而增加;而随复合污染程度增加,辣椒果实鲜质量降低。Pb抑制低Cd处理下的根伸长,但促进高Cd处理下的根伸长。辣椒果实中Cd含量最高,其次是根、茎、叶,根中Cd含量随Pb含量增加而增加, 3mg?kg-1 Cd处理下果实中Cd含量超过食品质量安全标准限值 (0.05mg?kg-1 );辣椒中Pb含量排序为根>茎>叶 > 果实,各含量处理下果实 Pb 含量均未超标 (0.1mg?kg-1) 。辣椒中Cd转运系数 (TF) 以 TFCd?-? 最大,其值均大于5,  和

和 随Pb含量增大而增大,Pb转运系数排序为 TFPb#k-#>TFPb#-#>TFPb#-# ,Pb促进Cd在辣椒地上部的转运,但Cd对Pb无影响。研究表明,辣椒在不同重金属复合污染下响应不同,椒种植在高Cd复合污染土壤中对人体健康造成危害的风险极大,但在高含量Pb复合污染土壤中风险较低。

随Pb含量增大而增大,Pb转运系数排序为 TFPb#k-#>TFPb#-#>TFPb#-# ,Pb促进Cd在辣椒地上部的转运,但Cd对Pb无影响。研究表明,辣椒在不同重金属复合污染下响应不同,椒种植在高Cd复合污染土壤中对人体健康造成危害的风险极大,但在高含量Pb复合污染土壤中风险较低。 使李氏禾生物量提高 32% ,地上部 Cu 积累量提高 61% ,BCF和TF分别提高 25% 和 5% ,SOD和POD活性分别提高 31% 和 17%(P< 0.05)。研究表明,施用适量nZVI可以提高李氏禾的生物量和叶绿素含量,并通过提高李氏禾的抗氧化酶活性,增强其对 cu 的耐受和吸收能力。

使李氏禾生物量提高 32% ,地上部 Cu 积累量提高 61% ,BCF和TF分别提高 25% 和 5% ,SOD和POD活性分别提高 31% 和 17%(P< 0.05)。研究表明,施用适量nZVI可以提高李氏禾的生物量和叶绿素含量,并通过提高李氏禾的抗氧化酶活性,增强其对 cu 的耐受和吸收能力。

登录

登录