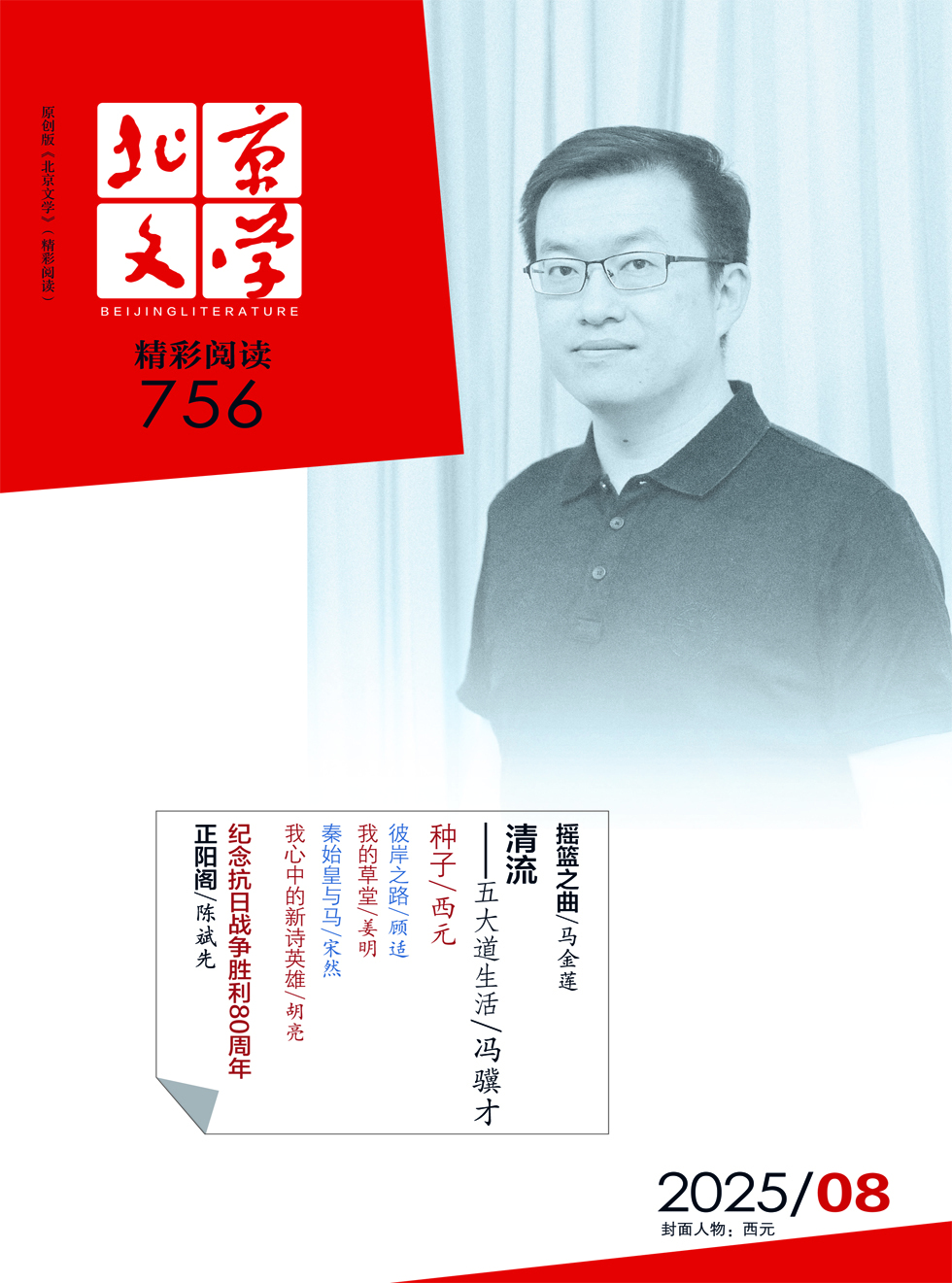

目录

快速导航-

名家开篇 | 清流

名家开篇 | 清流

-

佳作力推 | 摇篮之曲

佳作力推 | 摇篮之曲

-

新北京作家群 | 种子

新北京作家群 | 种子

-

新北京作家群 | 一粒信仰的种子

新北京作家群 | 一粒信仰的种子

-

纪念抗日战争胜利80周年 | 正阳阁

纪念抗日战争胜利80周年 | 正阳阁

-

纪念抗日战争胜利80周年 | 嗅枪

纪念抗日战争胜利80周年 | 嗅枪

-

好看小说 | 彼岸之路

好看小说 | 彼岸之路

-

好看小说 | 绕着农庄有一条散步道

好看小说 | 绕着农庄有一条散步道

-

新人自荐 | 杀羊

新人自荐 | 杀羊

-

新人自荐 | 当代异托邦中的“罪与罚”

新人自荐 | 当代异托邦中的“罪与罚”

-

天下中文 | 我的草堂

天下中文 | 我的草堂

-

天下中文 | 秦始皇与马

天下中文 | 秦始皇与马

-

天下中文 | 我心中的新诗英雄(续编)

天下中文 | 我心中的新诗英雄(续编)

-

汉诗维度 | 林梓乔的诗

汉诗维度 | 林梓乔的诗

-

汉诗维度 | 匽镜的诗

汉诗维度 | 匽镜的诗

-

汉诗维度 | 汤天然的诗

汉诗维度 | 汤天然的诗

-

汉诗维度 | 陈婷婷的诗

汉诗维度 | 陈婷婷的诗

-

汉诗维度 | 禾令的诗

汉诗维度 | 禾令的诗

-

汉诗维度 | 孟宪科的诗

汉诗维度 | 孟宪科的诗

-

汉诗维度 | 石濑的诗

汉诗维度 | 石濑的诗

-

汉诗维度 | 王博的诗

汉诗维度 | 王博的诗

-

汉诗维度 | 贾雨涵的诗

汉诗维度 | 贾雨涵的诗

-

汉诗维度 | 王赦的诗

汉诗维度 | 王赦的诗

-

汉诗维度 | 手石的诗

汉诗维度 | 手石的诗

-

汉诗维度 | 陈媛的诗

汉诗维度 | 陈媛的诗

-

汉诗维度 | 六参的诗

汉诗维度 | 六参的诗

-

汉诗维度 | 缪小景的诗

汉诗维度 | 缪小景的诗

-

汉诗维度 | 叶文宇的诗

汉诗维度 | 叶文宇的诗

-

汉诗维度 | 周祥洋的诗

汉诗维度 | 周祥洋的诗

-

汉诗维度 | 李傲寒的诗

汉诗维度 | 李傲寒的诗

-

汉诗维度 | 蒋济仁的诗

汉诗维度 | 蒋济仁的诗

-

汉诗维度 | 张雪萌的诗

汉诗维度 | 张雪萌的诗

-

汉诗维度 | 祁越的诗

汉诗维度 | 祁越的诗

-

汉诗维度 | 潮水的诗

汉诗维度 | 潮水的诗

-

汉诗维度 | 江楚的诗

汉诗维度 | 江楚的诗

-

汉诗维度 | 大气·多元·成熟

汉诗维度 | 大气·多元·成熟

-

汉诗维度 | “00后”诗歌,小时代,语言诗学

汉诗维度 | “00后”诗歌,小时代,语言诗学

-

汉诗维度 | 奔跑的黑马

汉诗维度 | 奔跑的黑马

登录

登录