目录

快速导航-

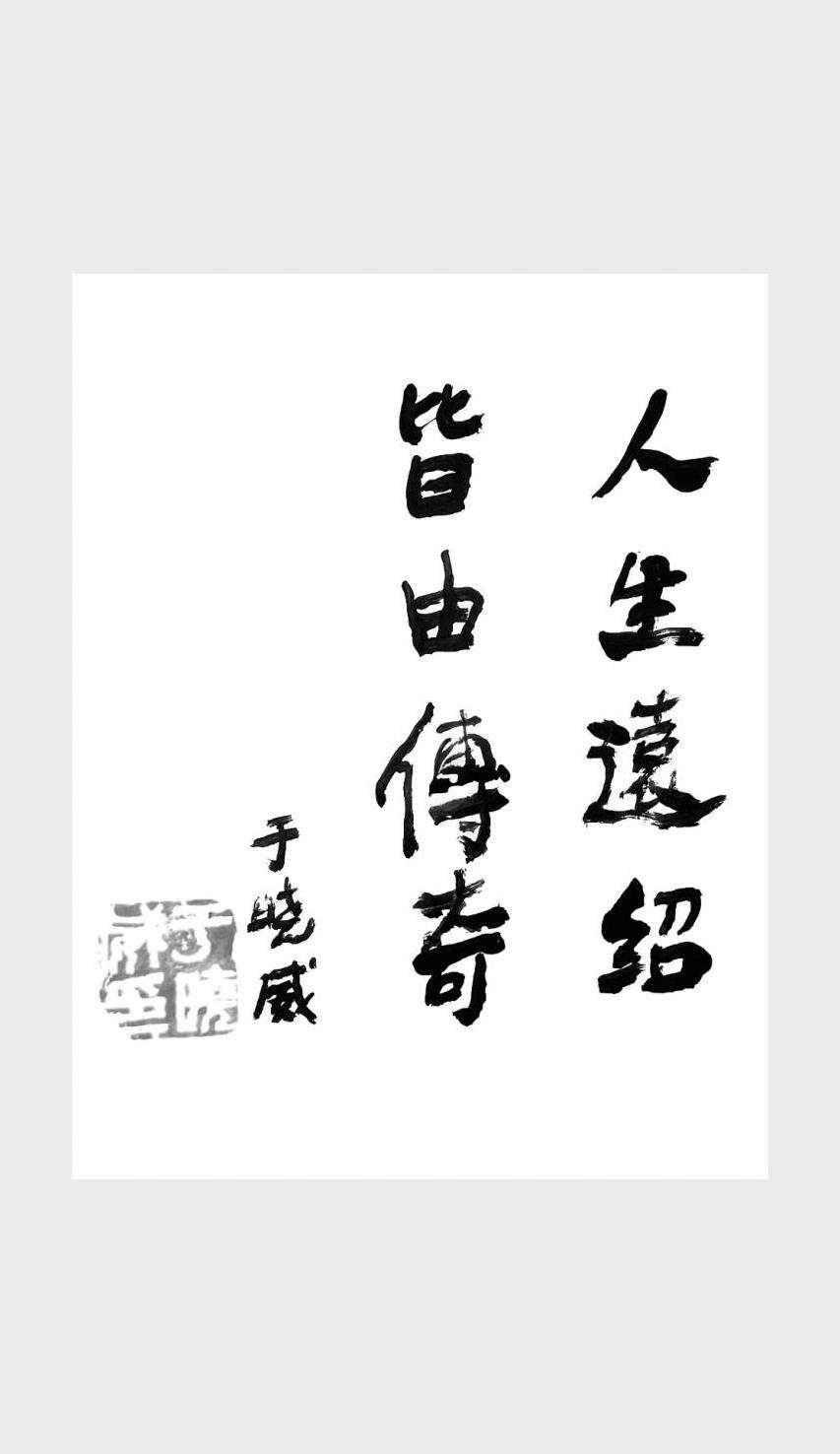

卷首语 | 剑走偏锋:文学与个性

卷首语 | 剑走偏锋:文学与个性

-

大家 | 心若在,梦就在

大家 | 心若在,梦就在

-

大家 | 也谈创新

大家 | 也谈创新

-

大家 | 晃动

大家 | 晃动

-

汉诗 | 像一道闪电(组诗)

汉诗 | 像一道闪电(组诗)

-

汉诗 | 在雷河村(组诗)

汉诗 | 在雷河村(组诗)

-

汉诗 | 入剡记(组诗)

汉诗 | 入剡记(组诗)

-

汉诗 | 用一面悬崖做靠背(组诗)

汉诗 | 用一面悬崖做靠背(组诗)

-

汉诗 | 迎春(组诗)

汉诗 | 迎春(组诗)

-

汉诗 | 柿子红了(组诗)

汉诗 | 柿子红了(组诗)

-

汉诗 | 光的召唤(组诗)

汉诗 | 光的召唤(组诗)

-

汉诗 | 傍晚的河流(组诗)

汉诗 | 傍晚的河流(组诗)

-

汉诗 | 春来

汉诗 | 春来

-

汉诗 | 春祭

汉诗 | 春祭

-

汉诗 | 大哭的小孩

汉诗 | 大哭的小孩

-

汉诗 | 秋声赋

汉诗 | 秋声赋

-

汉诗 | 云的独白

汉诗 | 云的独白

-

汉诗 | 跳舞的盖子

汉诗 | 跳舞的盖子

-

汉诗 | 雪后辞

汉诗 | 雪后辞

-

汉诗 | 爱在寻常炊烟里

汉诗 | 爱在寻常炊烟里

-

汉诗 | 拍摄爱晚亭

汉诗 | 拍摄爱晚亭

-

汉诗 | 我将

汉诗 | 我将

-

汉诗 | 收集植物的人

汉诗 | 收集植物的人

-

美文 | 向匠心鞠躬

美文 | 向匠心鞠躬

-

美文 | 母亲的早晨

美文 | 母亲的早晨

-

美文 | 无声诗里有春秋

美文 | 无声诗里有春秋

-

美文 | 大宋的树

美文 | 大宋的树

-

美文 | 别来沧海事

美文 | 别来沧海事

-

小说 | 归来兮

小说 | 归来兮

-

小说 | 都是主播惹的祸

小说 | 都是主播惹的祸

-

小说 | 飞翔的岳母

小说 | 飞翔的岳母

-

地方志 | 上饶市作家协会专辑

地方志 | 上饶市作家协会专辑

-

阅读与研究 | 布衣,铁鞋,刘年

阅读与研究 | 布衣,铁鞋,刘年

-

阅读与研究 | 直抵人心的灵魂抒写

阅读与研究 | 直抵人心的灵魂抒写

-

阅读与研究 | 刘年诗文里的人间秩序

阅读与研究 | 刘年诗文里的人间秩序

-

阅读与研究 | 将疼痛化为诗歌的心跳

阅读与研究 | 将疼痛化为诗歌的心跳

-

桃花渡 | 回望星楼三千里

桃花渡 | 回望星楼三千里

-

访谈 | 影响力人物—刘年

访谈 | 影响力人物—刘年

登录

登录