目录

快速导航-

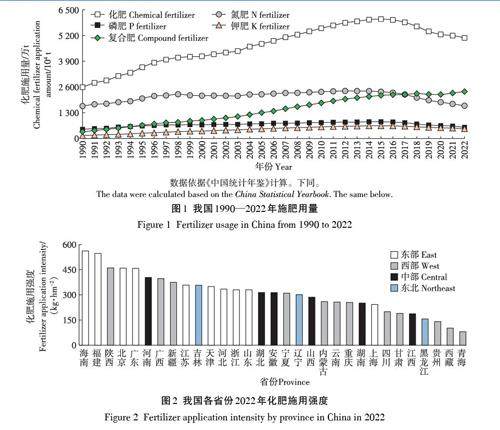

洞见与展望 | 中国化肥减量增效行动与技术研究

洞见与展望 | 中国化肥减量增效行动与技术研究

-

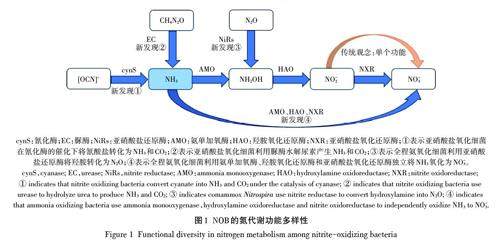

洞见与展望 | 亚硝酸盐氧化细菌研究进展与展望

洞见与展望 | 亚硝酸盐氧化细菌研究进展与展望

-

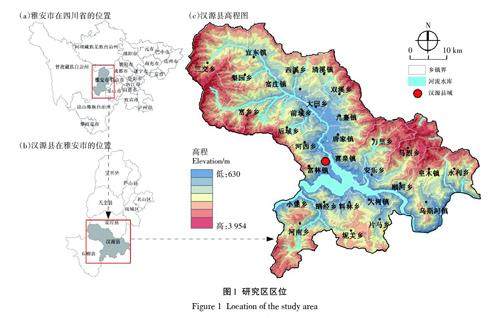

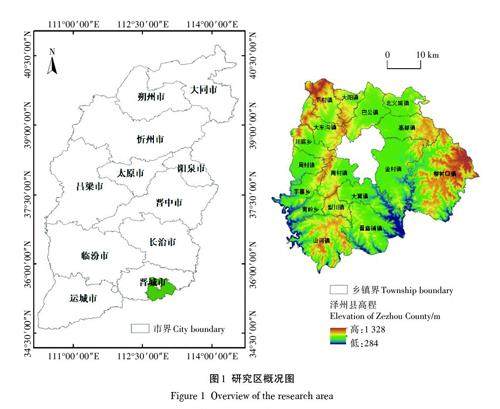

土地资源 | 基于主导因素约束的典型西南山地乡村土地资源承载力研究

土地资源 | 基于主导因素约束的典型西南山地乡村土地资源承载力研究

-

土地资源 | 基于生境质量变化的吉林省西部盐碱区生态系统修复分区

土地资源 | 基于生境质量变化的吉林省西部盐碱区生态系统修复分区

-

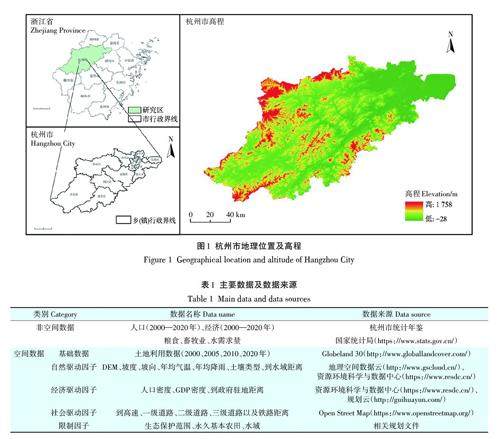

土地资源 | 基于SD-PLUS耦合模型的杭州市土地利用多情景模拟

土地资源 | 基于SD-PLUS耦合模型的杭州市土地利用多情景模拟

-

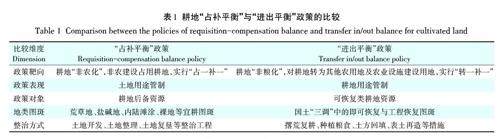

土地资源 | 广东省可补充类耕地资源适宜性评价与整治分区

土地资源 | 广东省可补充类耕地资源适宜性评价与整治分区

-

土地资源 | 基于EM-AHP-TOPSIS的撂荒耕地再利用适宜性评价

土地资源 | 基于EM-AHP-TOPSIS的撂荒耕地再利用适宜性评价

-

土地资源 | 基于无人机高光谱影像的田块尺度玉米估产与生育时期优选

土地资源 | 基于无人机高光谱影像的田块尺度玉米估产与生育时期优选

-

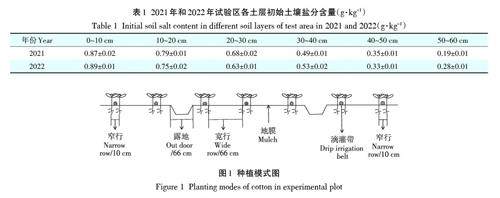

土地资源 | 地膜覆盖和灌溉量对棉田土壤水盐分布特征的影响

土地资源 | 地膜覆盖和灌溉量对棉田土壤水盐分布特征的影响

-

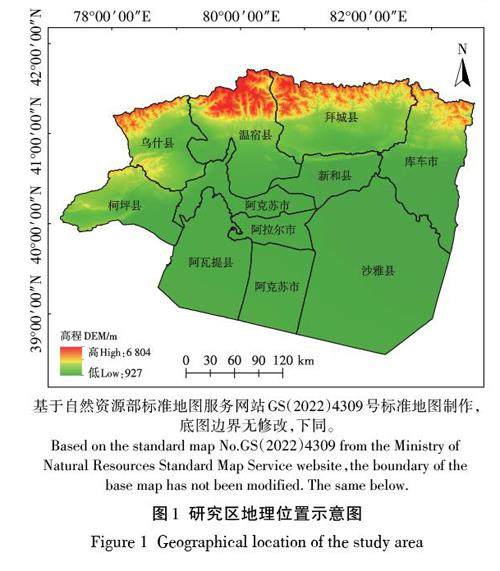

养分资源 | 阿克苏地区“三生空间”时空演变规律

养分资源 | 阿克苏地区“三生空间”时空演变规律

-

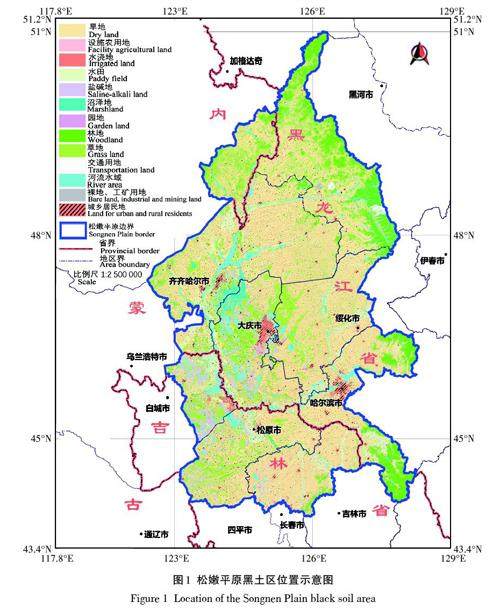

养分资源 | 松嫩平原黑土区土壤有机质含量时空变化及其影响因素

养分资源 | 松嫩平原黑土区土壤有机质含量时空变化及其影响因素

-

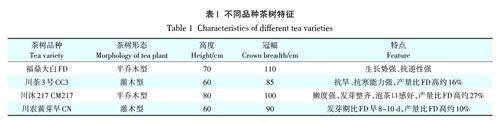

养分资源 | 川西低山丘陵区不同品种植茶土壤团聚体有机碳及养分特征

养分资源 | 川西低山丘陵区不同品种植茶土壤团聚体有机碳及养分特征

-

养分资源 | 中国南方典型稻作梯田土壤有机碳积累及其来源表征

养分资源 | 中国南方典型稻作梯田土壤有机碳积累及其来源表征

-

养分资源 | 作物多样性(轮作)下砖红壤溶解性有机质含量及光谱特征

养分资源 | 作物多样性(轮作)下砖红壤溶解性有机质含量及光谱特征

-

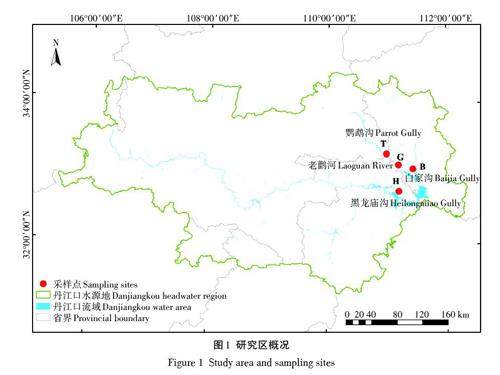

养分资源 | 丹江口库区旱地土壤磷淋溶阈值影响因素及其预测

养分资源 | 丹江口库区旱地土壤磷淋溶阈值影响因素及其预测

-

养分资源 | 饲草种植及牛粪施用对松嫩平原盐碱土养分及腐殖质组成的影响

养分资源 | 饲草种植及牛粪施用对松嫩平原盐碱土养分及腐殖质组成的影响

-

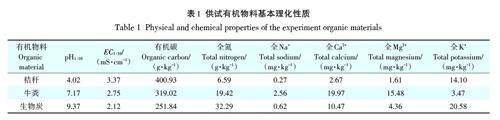

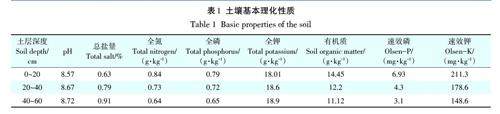

生物质资源 | 秸秆及其配施对黄灌区盐碱土壤团聚体结构、持水及收缩特性的影响

生物质资源 | 秸秆及其配施对黄灌区盐碱土壤团聚体结构、持水及收缩特性的影响

-

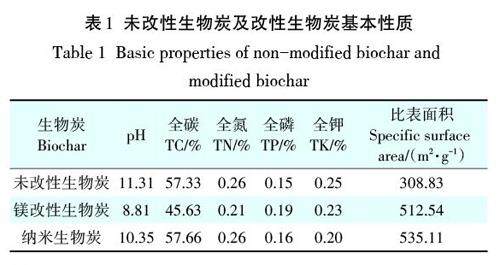

生物质资源 | 改性生物炭对土壤有机碳及化学结构的影响

生物质资源 | 改性生物炭对土壤有机碳及化学结构的影响

-

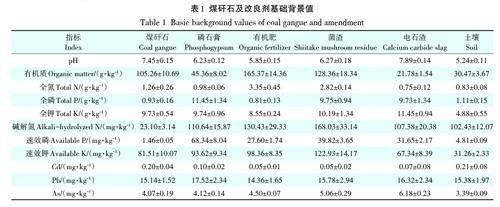

生物质资源 | 不同改良剂协同巨菌草对煤矸石堆的生态修复研究

生物质资源 | 不同改良剂协同巨菌草对煤矸石堆的生态修复研究

-

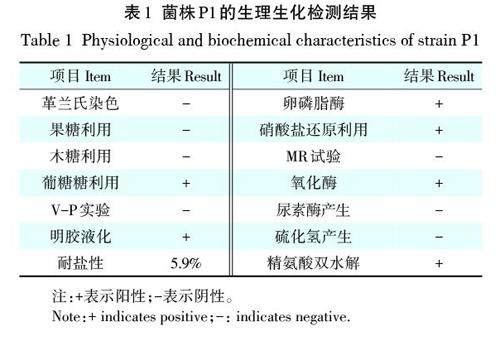

生物质资源 | 绿针假单胞菌桔黄亚种在香蕉枯萎病防治中的应用

生物质资源 | 绿针假单胞菌桔黄亚种在香蕉枯萎病防治中的应用

-

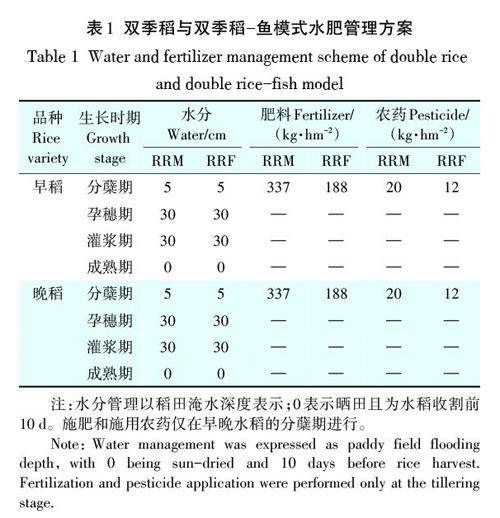

农业生态与环境 | 基于能值分析的双季稻-鱼种养模式的效益评价

农业生态与环境 | 基于能值分析的双季稻-鱼种养模式的效益评价

-

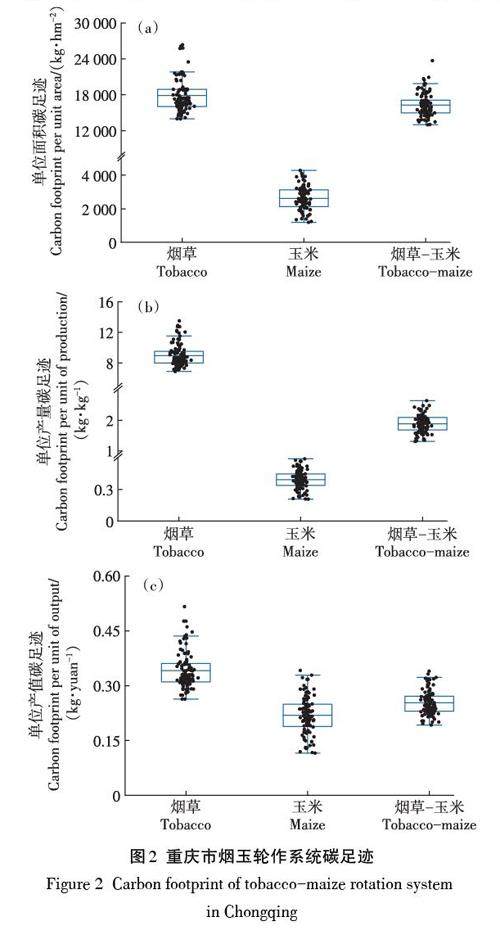

农业生态与环境 | 重庆市烟草-玉米轮作系统碳足迹研究

农业生态与环境 | 重庆市烟草-玉米轮作系统碳足迹研究

-

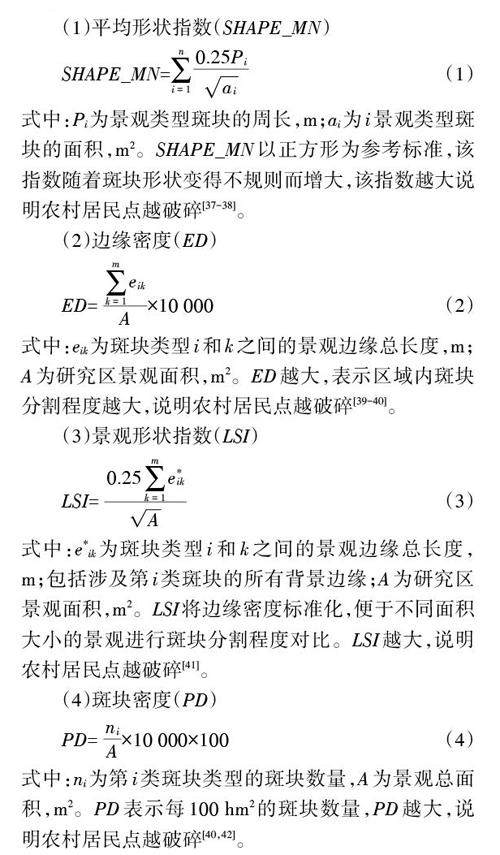

乡村资源与环境 | 中国农村居民点景观破碎化及其影响因素分析

乡村资源与环境 | 中国农村居民点景观破碎化及其影响因素分析

-

水资源与水生态 | 基于熵权-TOPSIS综合评价法的苜蓿最适灌溉方式研究

水资源与水生态 | 基于熵权-TOPSIS综合评价法的苜蓿最适灌溉方式研究

-

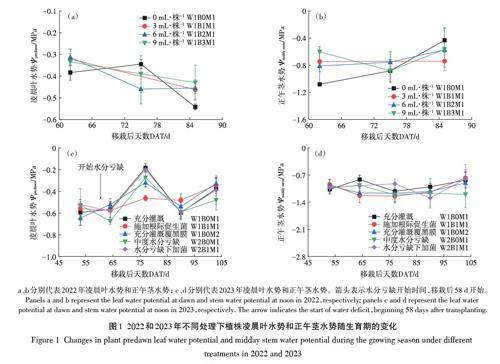

水资源与水生态 | 不同水分条件下黑膜覆盖和根际促生菌对棉花生理特性与产量的影响

水资源与水生态 | 不同水分条件下黑膜覆盖和根际促生菌对棉花生理特性与产量的影响

-

刊说 | 北京市正式发布《拟新增耕地土壤环境质量调查技术规范》等2 项地方标准

刊说 | 北京市正式发布《拟新增耕地土壤环境质量调查技术规范》等2 项地方标准

登录

登录