目录

快速导航-

财政金融 | 国家治理视域下地方财政转型:职能、取向与路径

财政金融 | 国家治理视域下地方财政转型:职能、取向与路径

-

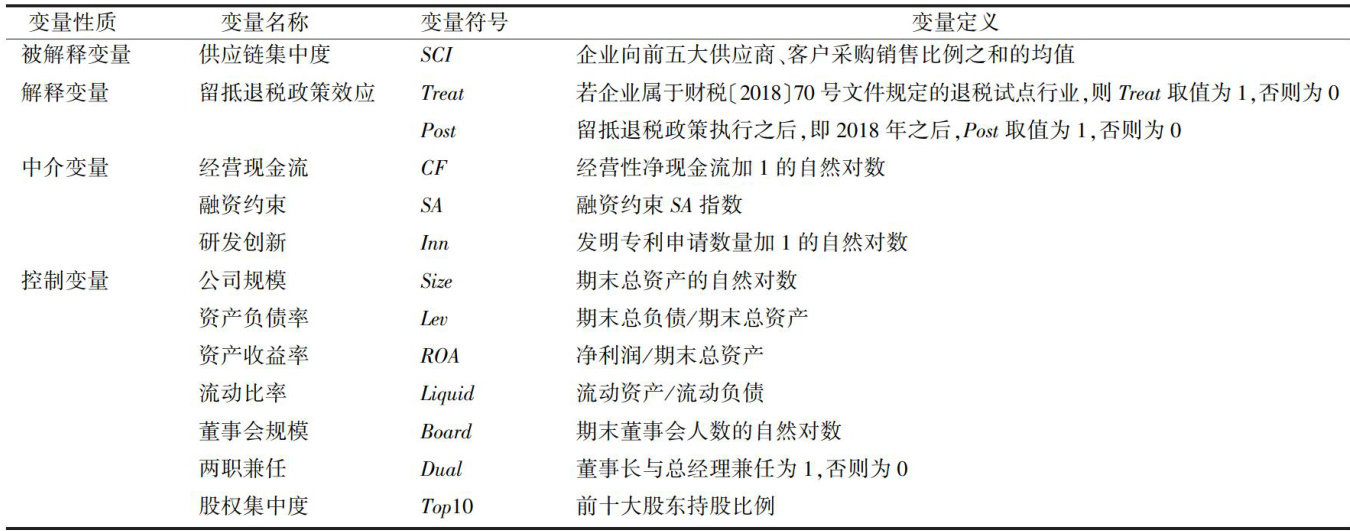

财政金融 | 增值税留抵退税政策对企业供应链配置的影响

财政金融 | 增值税留抵退税政策对企业供应链配置的影响

-

数字经济 | 工业机器人应用对不同任务工资差距的影响

数字经济 | 工业机器人应用对不同任务工资差距的影响

-

数字经济 | 数字经济下非正规就业如何影响代际流动

数字经济 | 数字经济下非正规就业如何影响代际流动

-

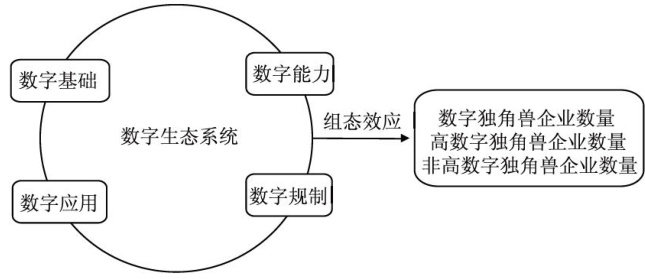

数字经济 | 何种数字生态系统有利于数字独角兽的诞生?

数字经济 | 何种数字生态系统有利于数字独角兽的诞生?

-

国民经济管理 | 以旧换新补贴政策如何激发消费和投资活力

国民经济管理 | 以旧换新补贴政策如何激发消费和投资活力

-

国民经济管理 | 中国劳动报酬份额演变特征及解析

国民经济管理 | 中国劳动报酬份额演变特征及解析

-

区域与城市经济 | 差别化以地引资策略对经济高质量发展的影响

区域与城市经济 | 差别化以地引资策略对经济高质量发展的影响

-

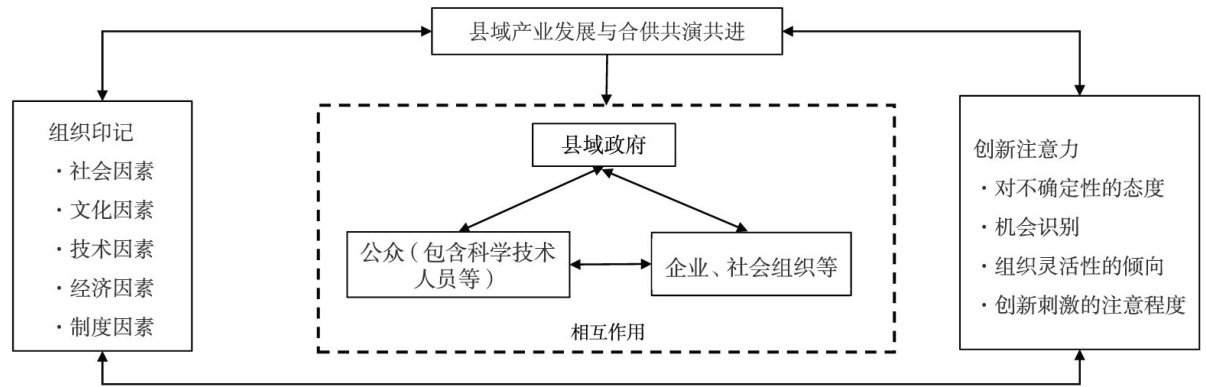

区域与城市经济 | 组织印记与创新注意力:山区县先进制造业何以发展

区域与城市经济 | 组织印记与创新注意力:山区县先进制造业何以发展

登录

登录