- 全部分类/

- 农业与职业/

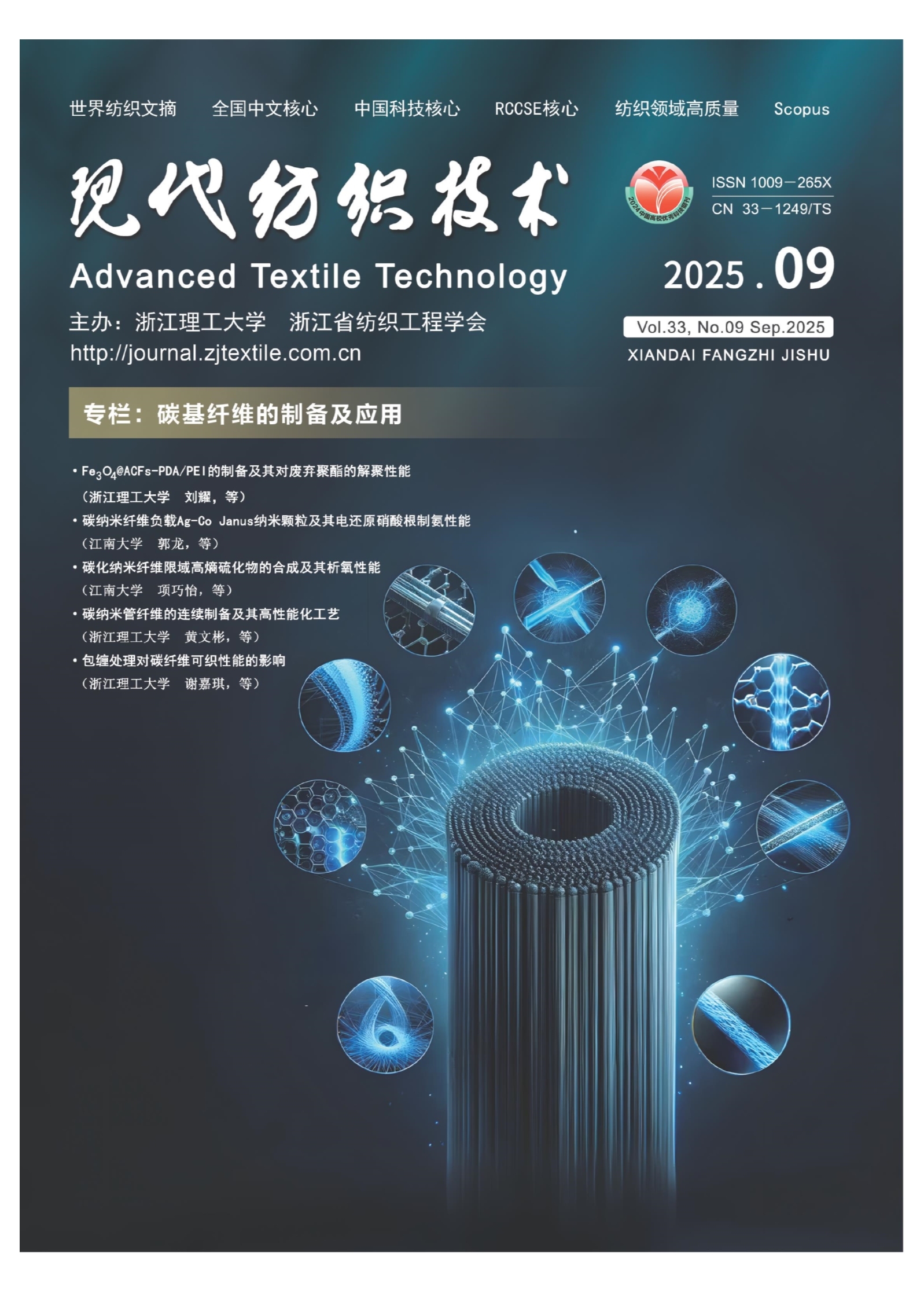

- 现代纺织技术

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

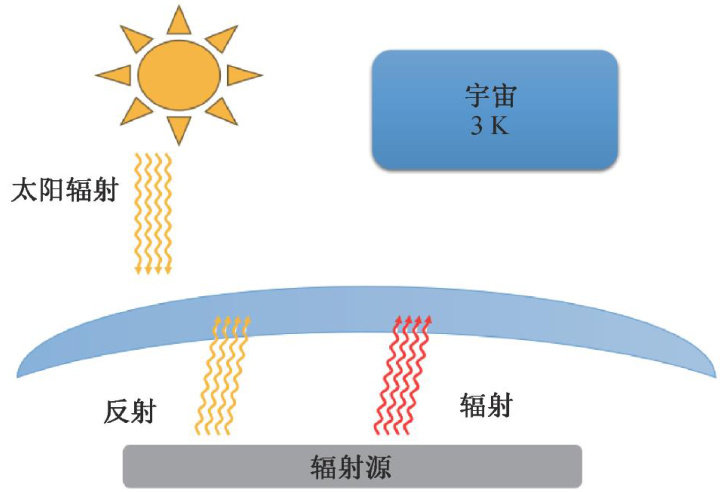

纺织前沿 | 用于日间被动辐射制冷的柔性复合膜研究进展

纺织前沿 | 用于日间被动辐射制冷的柔性复合膜研究进展

-

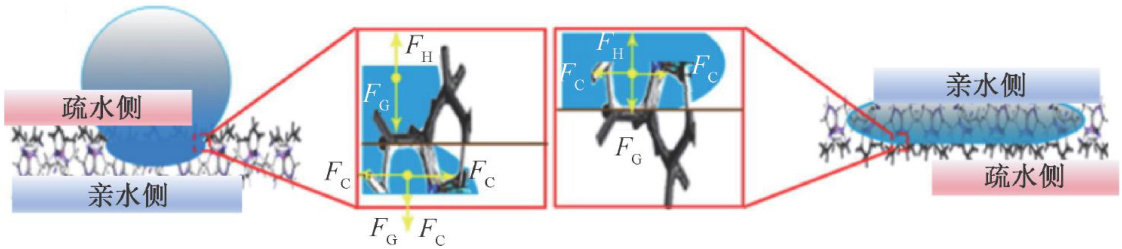

纺织前沿 | 非对称设计在智能湿热管理织物中的应用研究进展

纺织前沿 | 非对称设计在智能湿热管理织物中的应用研究进展

-

纺织前沿 | 国内外服装需求预测研究综述与展望基于CiteSpace的可视化分析

纺织前沿 | 国内外服装需求预测研究综述与展望基于CiteSpace的可视化分析

-

纤维材料 | 生物基聚酰胺11切片的可纺性分析

纤维材料 | 生物基聚酰胺11切片的可纺性分析

-

纤维材料 | 双相陶瓷纳米纤维海绵的制备及其隔热性能

纤维材料 | 双相陶瓷纳米纤维海绵的制备及其隔热性能

-

纤维材料 | 可控降解聚乳酸/聚乙丙交酯复合膜的制备与性能

纤维材料 | 可控降解聚乳酸/聚乙丙交酯复合膜的制备与性能

-

纤维材料 | 电纺质子化 g-C3N4/PAN 纳米纤维膜的制备及其光催化性能

纤维材料 | 电纺质子化 g-C3N4/PAN 纳米纤维膜的制备及其光催化性能

-

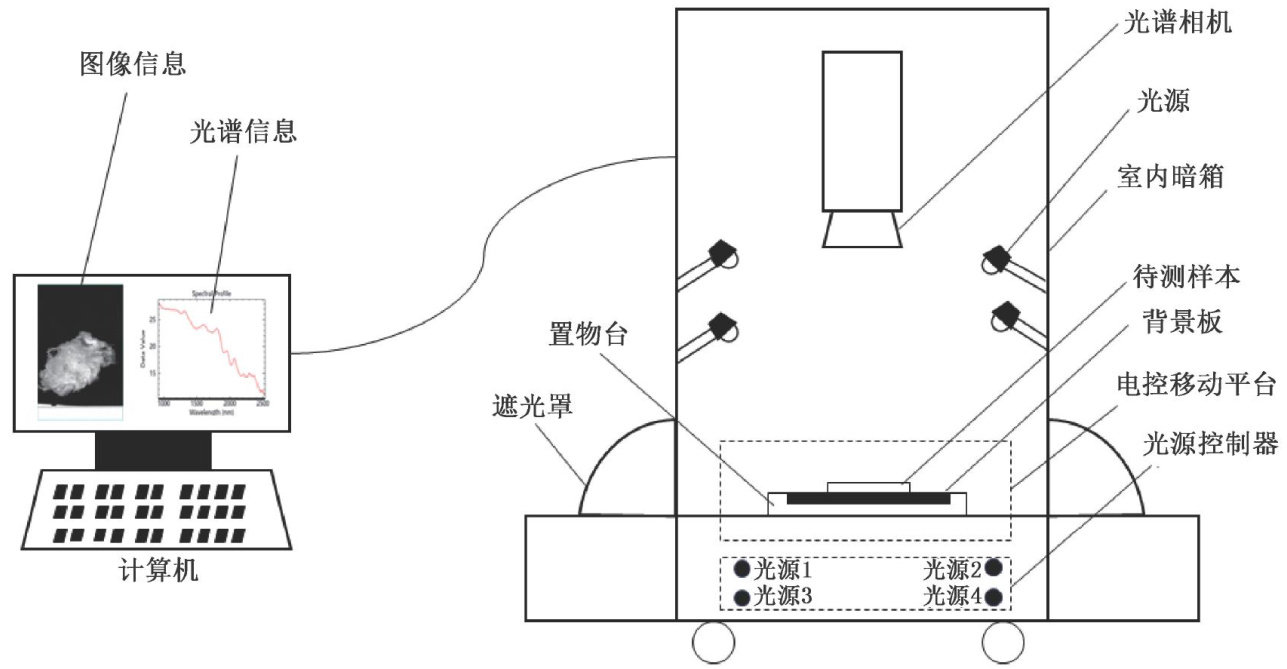

纺织工程 | 基于高光谱成像技术的蚕丝接枝共聚增重检测

纺织工程 | 基于高光谱成像技术的蚕丝接枝共聚增重检测

-

纺织工程 | 粗花呢面料肌理特征对视觉吸引力及情绪感知的影响

纺织工程 | 粗花呢面料肌理特征对视觉吸引力及情绪感知的影响

-

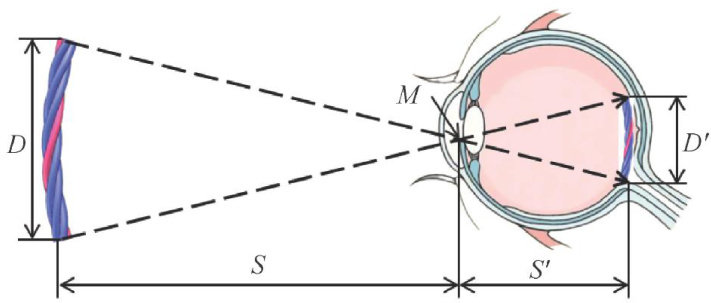

纺织工程 | 色纺针织物空间混色效应的临界视距

纺织工程 | 色纺针织物空间混色效应的临界视距

-

碳基纤维的制备及应用 | “碳基纤维的制备及应用”专栏导言

碳基纤维的制备及应用 | “碳基纤维的制备及应用”专栏导言

-

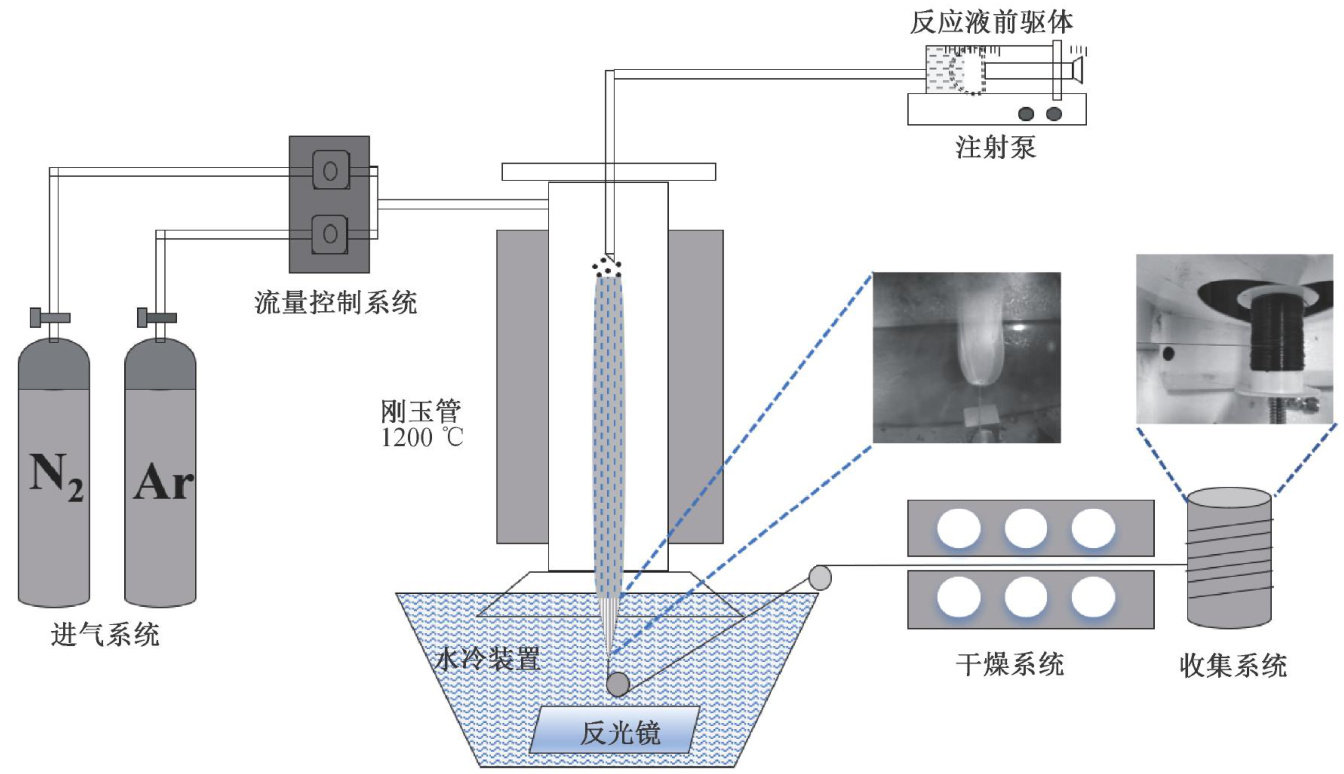

碳基纤维的制备及应用 | 碳纳米管纤维的连续制备及其高性能化工艺

碳基纤维的制备及应用 | 碳纳米管纤维的连续制备及其高性能化工艺

-

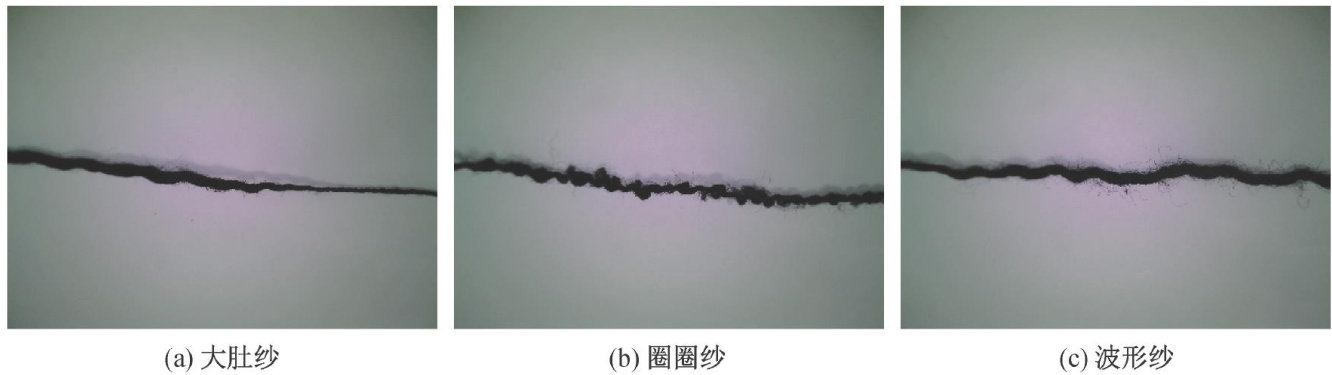

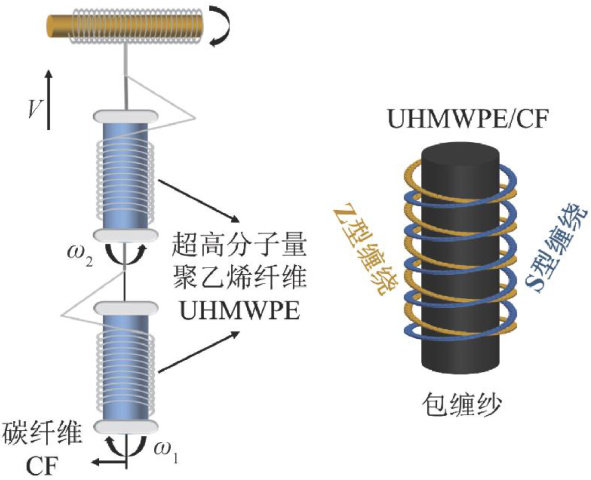

碳基纤维的制备及应用 | 包缠处理对碳纤维可织性能的影响

碳基纤维的制备及应用 | 包缠处理对碳纤维可织性能的影响

-

碳基纤维的制备及应用 | 碳化纳米纤维限域高熵硫化物的合成及其析氧性能

碳基纤维的制备及应用 | 碳化纳米纤维限域高熵硫化物的合成及其析氧性能

-

碳基纤维的制备及应用 | FeO4@ACFs-PDA/PEI的制备及其对废弃聚酯的解聚性能

碳基纤维的制备及应用 | FeO4@ACFs-PDA/PEI的制备及其对废弃聚酯的解聚性能

-

碳基纤维的制备及应用 | 碳纳米纤维负载Ag-CoJanus纳米颗粒及其电还原硝酸根制氨性能

碳基纤维的制备及应用 | 碳纳米纤维负载Ag-CoJanus纳米颗粒及其电还原硝酸根制氨性能

登录

登录