- 全部分类/

- 教育教学/

- 北京教育·高教版

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

本期关注 | 新域新质引领高质量教育服务

本期关注 | 新域新质引领高质量教育服务

-

本期关注 | 我国高等教育专业设置及调整历史脉络、底层逻辑与高校应对

本期关注 | 我国高等教育专业设置及调整历史脉络、底层逻辑与高校应对

-

本期关注 | 协同优化:高校学科专业设置调整的多维分析

本期关注 | 协同优化:高校学科专业设置调整的多维分析

-

本期关注 | 高校学科专业调整优化与拔尖创新人才培养

本期关注 | 高校学科专业调整优化与拔尖创新人才培养

-

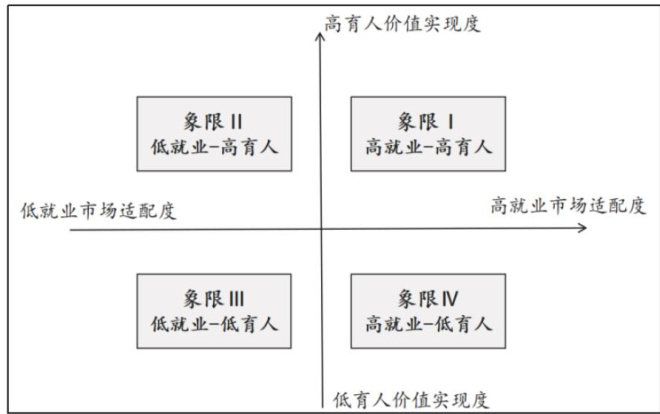

本期关注 | 学科专业调整的合法性危机:高等教育就业导向”与“育人本位”的价值调和研究

本期关注 | 学科专业调整的合法性危机:高等教育就业导向”与“育人本位”的价值调和研究

-

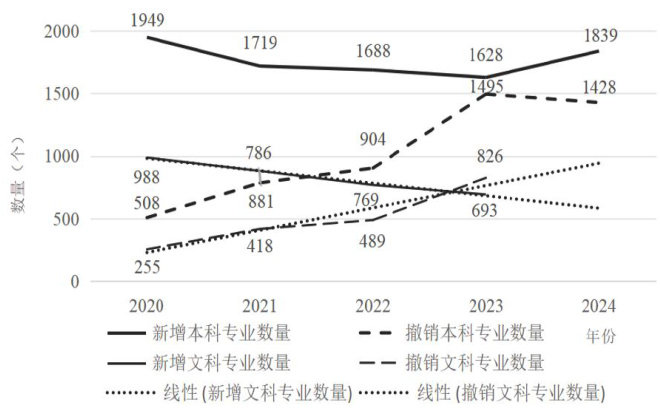

本期关注 | 高校“文科倒闭潮”:现象省思与未来展望

本期关注 | 高校“文科倒闭潮”:现象省思与未来展望

-

本期关注 | 科技革命后的“省心人” 与“劳神者”

本期关注 | 科技革命后的“省心人” 与“劳神者”

-

高教研究 | 数字时代下大学生国家认同教育的遮蔽机制及解蔽路径研究

高教研究 | 数字时代下大学生国家认同教育的遮蔽机制及解蔽路径研究

-

大学治理 | 以“引育用留”全链条协同培养造就高水平教师队伍

大学治理 | 以“引育用留”全链条协同培养造就高水平教师队伍

-

大学治理 | 新时代高职院校中层干部素质能力提升路径思考

大学治理 | 新时代高职院校中层干部素质能力提升路径思考

-

党建研究 | 党建引领 凝心铸魂 绘就首都出版高校卓越发展新篇章

党建研究 | 党建引领 凝心铸魂 绘就首都出版高校卓越发展新篇章

-

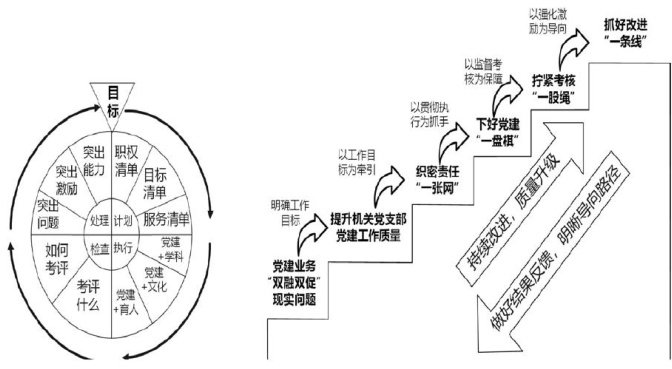

党建研究 | 高校学院机关党建助推业务发展的实践路径

党建研究 | 高校学院机关党建助推业务发展的实践路径

-

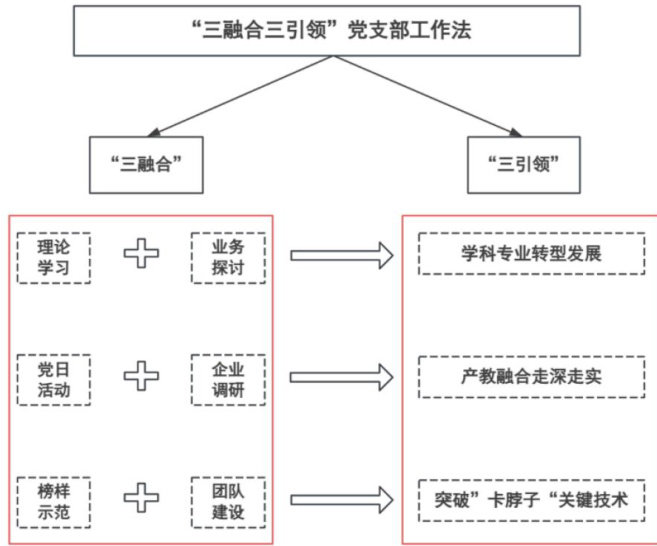

党建研究 | “三融合三引领”高校党支部工作法引领专业转型发展的实践探索

党建研究 | “三融合三引领”高校党支部工作法引领专业转型发展的实践探索

-

党建研究 | 新时代高校党建工作样板支部创建的原则与机制探析

党建研究 | 新时代高校党建工作样板支部创建的原则与机制探析

-

教育科研 | 高校思政实践教学基地模式创新与路径优化研究

教育科研 | 高校思政实践教学基地模式创新与路径优化研究

-

教育科研 | 基于布鲁姆教育目标分类驱动的“四元互动”教学模式构建

教育科研 | 基于布鲁姆教育目标分类驱动的“四元互动”教学模式构建

-

教育科研 | 中国共产党人精神谱系融入大中小学思政课一体化建设路径探究

教育科研 | 中国共产党人精神谱系融入大中小学思政课一体化建设路径探究

-

教育科研 | 京味文化赋能首都高校研究生思政工作的价值意蕴与实践路径

教育科研 | 京味文化赋能首都高校研究生思政工作的价值意蕴与实践路径

-

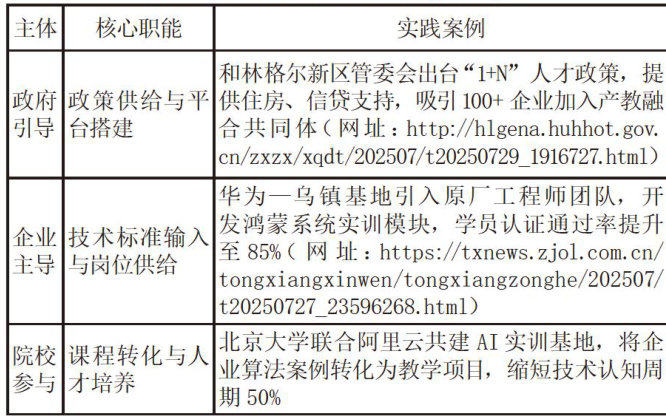

教育科研 | 大思政视域下产教融合实践育人路径的探索与实践

教育科研 | 大思政视域下产教融合实践育人路径的探索与实践

-

教育科研 | 数智时代高校思政工作赋能新质人才培养的路径探析

教育科研 | 数智时代高校思政工作赋能新质人才培养的路径探析

-

教育科研 | 新技术赋能高校思政教育工作的现实图景和伦理陷阱

教育科研 | 新技术赋能高校思政教育工作的现实图景和伦理陷阱

-

教育科研 | 人工智能赋能高校信息类创新人才培养路径探索

教育科研 | 人工智能赋能高校信息类创新人才培养路径探索

-

刊中刊 | 党建引领下高校机关协同力提升路径探究

刊中刊 | 党建引领下高校机关协同力提升路径探究

-

刊中刊 | “双一流”建设视域下研究生党支部高质量建设实践与创新

刊中刊 | “双一流”建设视域下研究生党支部高质量建设实践与创新

-

刊中刊 | 高校异地研究院党员教育管理问题及对策研究

刊中刊 | 高校异地研究院党员教育管理问题及对策研究

-

刊中刊 | 新时代高校全国重点实验室党组织建设的困境与突破路径

刊中刊 | 新时代高校全国重点实验室党组织建设的困境与突破路径

-

刊中刊 | 基于任务场景驱动的高校教师培训模式研究

刊中刊 | 基于任务场景驱动的高校教师培训模式研究

登录

登录