目录

快速导航-

本刊专稿 | 推动理想信念教育常态化制度化

本刊专稿 | 推动理想信念教育常态化制度化

-

党的二十届三中全会专栏 | 全面深化改革的话语体系建构:演进、逻辑与价值

党的二十届三中全会专栏 | 全面深化改革的话语体系建构:演进、逻辑与价值

-

习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 习近平总书记关于思想政治理论课重要论述的原创性贡献

习近平新时代中国特色社会主义思想研究 | 习近平总书记关于思想政治理论课重要论述的原创性贡献

-

马克思主义中国化时代化 | 毛泽东文化领导权思想形成的历史场域、内容向度与价值意蕴

马克思主义中国化时代化 | 毛泽东文化领导权思想形成的历史场域、内容向度与价值意蕴

-

马克思主义中国化时代化 | 理解中国化时代化的马克思主义行的三个重要维度

马克思主义中国化时代化 | 理解中国化时代化的马克思主义行的三个重要维度

-

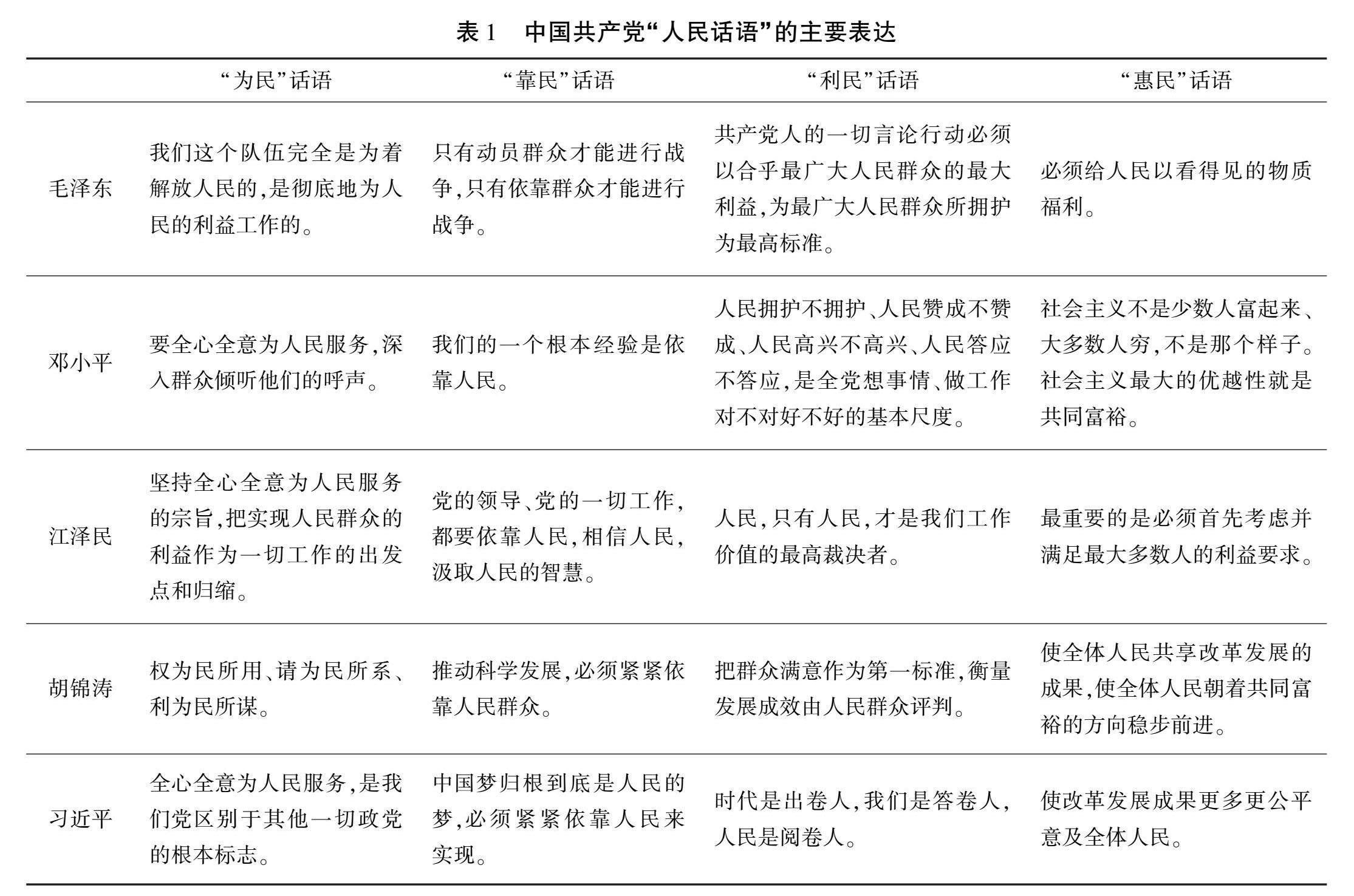

马克思主义中国化时代化 | 中国共产党“人民话语”的流变、特质与价值

马克思主义中国化时代化 | 中国共产党“人民话语”的流变、特质与价值

-

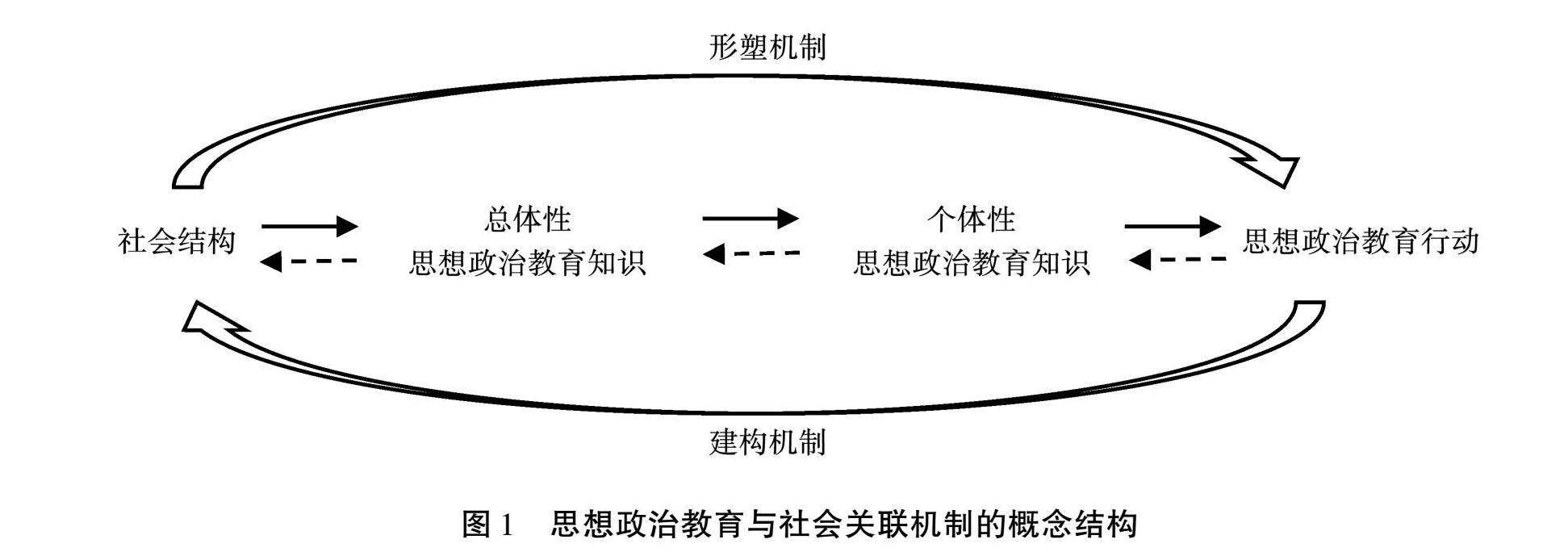

思想教育研究 | 思想政治教育与社会关联机制的社会学分析

思想教育研究 | 思想政治教育与社会关联机制的社会学分析

-

思想教育研究 | 思想政治教育中“仪式”的基本问题论析

思想教育研究 | 思想政治教育中“仪式”的基本问题论析

-

思想教育研究 | 论新时代高校思想政治教育话语亲和力的建设理路

思想教育研究 | 论新时代高校思想政治教育话语亲和力的建设理路

-

思想政治理论课教学 | “第二个结合”融入大中小学思政课一体化教学的三重意蕴

思想政治理论课教学 | “第二个结合”融入大中小学思政课一体化教学的三重意蕴

-

思想政治理论课教学 | 党的二十届三中全会精神融入“马克思主义基本原理”课教学路径探析

思想政治理论课教学 | 党的二十届三中全会精神融入“马克思主义基本原理”课教学路径探析

-

思想政治理论课教学 | 思政课讲道理:真理力量与人格力量有机统一

思想政治理论课教学 | 思政课讲道理:真理力量与人格力量有机统一

-

思想政治理论课教学 | 新时代高校思政课教师讲好中国式现代化故事的叙事逻辑

思想政治理论课教学 | 新时代高校思政课教师讲好中国式现代化故事的叙事逻辑

-

思想政治工作 | 形、源、效:新时代思想政治工作体系建构的三重维度

思想政治工作 | 形、源、效:新时代思想政治工作体系建构的三重维度

-

思想政治工作 | 大中小学思政课一体化改革创新需要处理好六大关系

思想政治工作 | 大中小学思政课一体化改革创新需要处理好六大关系

-

党建研究 | 延安精神对伟大建党精神的承继探析

党建研究 | 延安精神对伟大建党精神的承继探析

-

党建研究 | 延安时期中国共产党政治宣传的图像叙事

党建研究 | 延安时期中国共产党政治宣传的图像叙事

-

党建研究 | 高校党务干部队伍建设的价值意蕴、样态检视与实践进路

党建研究 | 高校党务干部队伍建设的价值意蕴、样态检视与实践进路

-

党建研究 | 高校数字党建的媒介动能与实践进路

党建研究 | 高校数字党建的媒介动能与实践进路

-

网络思想政治教育 | 人工智能赋能思政教育需要处理好的几对关系

网络思想政治教育 | 人工智能赋能思政教育需要处理好的几对关系

-

网络思想政治教育 | 现代思想政治教育叙事数字化:历史生成、逻辑主线与实践路向

网络思想政治教育 | 现代思想政治教育叙事数字化:历史生成、逻辑主线与实践路向

-

文化建设与育人研究 | 课程思政的三种形态、实践原则与建设路径

文化建设与育人研究 | 课程思政的三种形态、实践原则与建设路径

-

文化建设与育人研究 | 大学生网络交往“梗”文化的透视与引领

文化建设与育人研究 | 大学生网络交往“梗”文化的透视与引领

登录

登录