目录

快速导航-

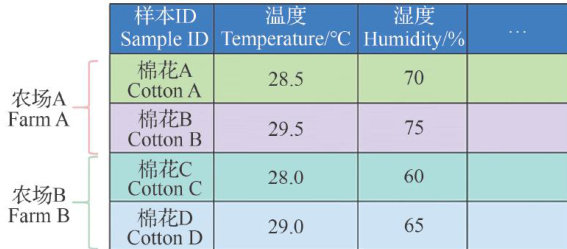

农业创新论坛 | 联邦学习在智慧农业系统中的应用研究综述

农业创新论坛 | 联邦学习在智慧农业系统中的应用研究综述

-

农业创新论坛 | 我国作物多性化时空变化特征及影响因素

农业创新论坛 | 我国作物多性化时空变化特征及影响因素

-

生物技术 生命科学 | 二倍体长穗偃麦草HSP70基因家族鉴定及表达模式分析

生物技术 生命科学 | 二倍体长穗偃麦草HSP70基因家族鉴定及表达模式分析

-

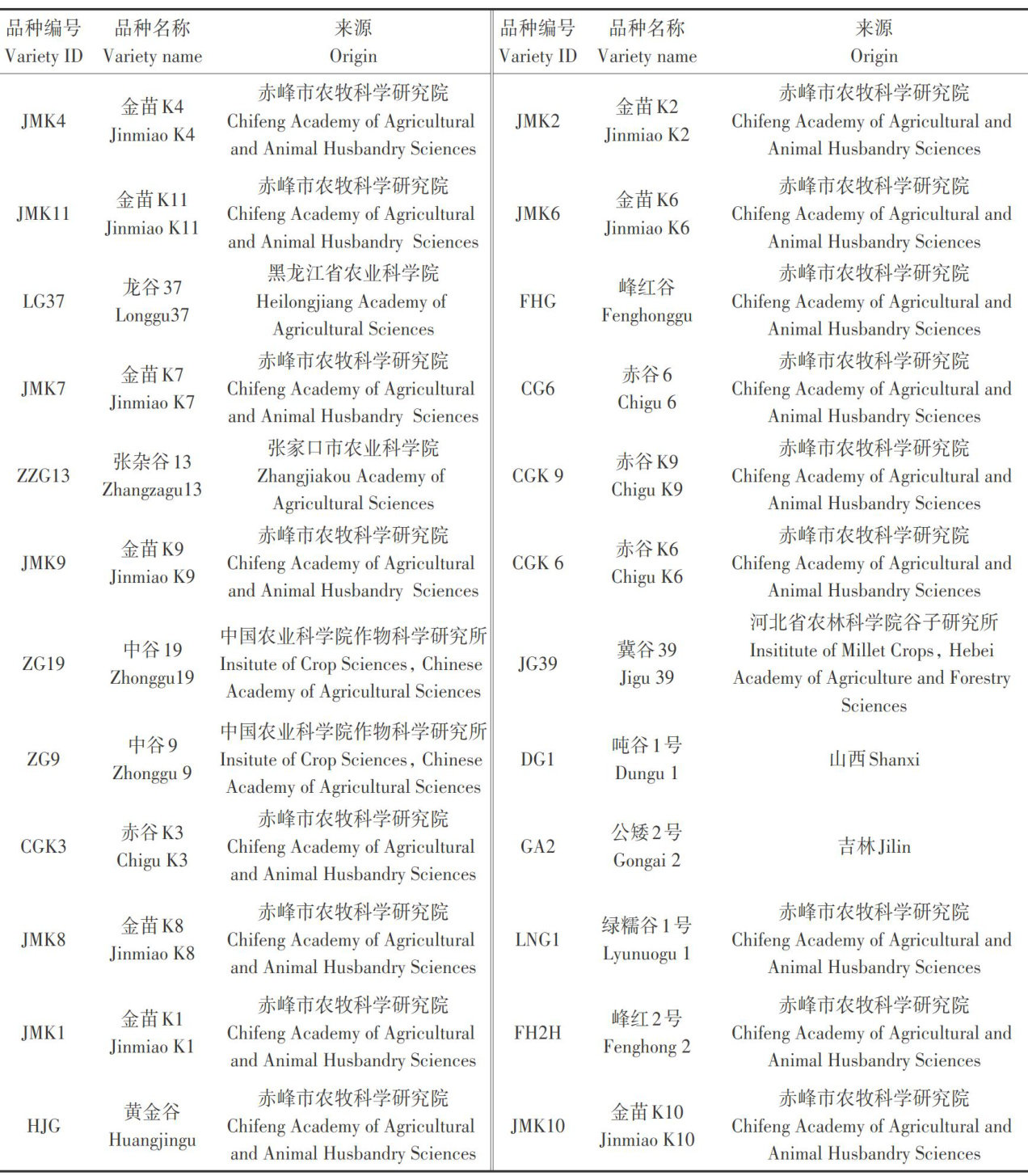

生物技术 生命科学 | 86份谷子种质资源萌发期抗旱性综合评价及筛选

生物技术 生命科学 | 86份谷子种质资源萌发期抗旱性综合评价及筛选

-

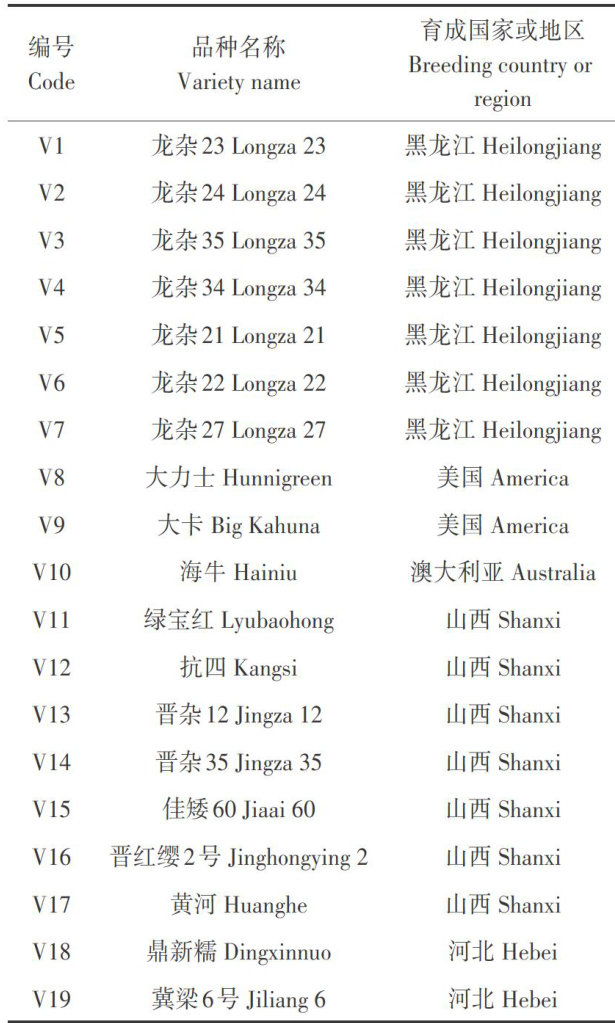

生物技术 生命科学 | 高梁苗期耐盐性鉴定与评价

生物技术 生命科学 | 高梁苗期耐盐性鉴定与评价

-

生物技术 生命科学 | 外源小球藻对干旱胁迫下烤烟幼苗生理特性的影响

生物技术 生命科学 | 外源小球藻对干旱胁迫下烤烟幼苗生理特性的影响

-

生物技术 生命科学 | 干旱胁迫下小粒咖啡SNP位点与可变剪接分析

生物技术 生命科学 | 干旱胁迫下小粒咖啡SNP位点与可变剪接分析

-

生物技术 生命科学 | 塔宾曲霉的鉴定及基因编辑方法对其同源重组效率的影响

生物技术 生命科学 | 塔宾曲霉的鉴定及基因编辑方法对其同源重组效率的影响

-

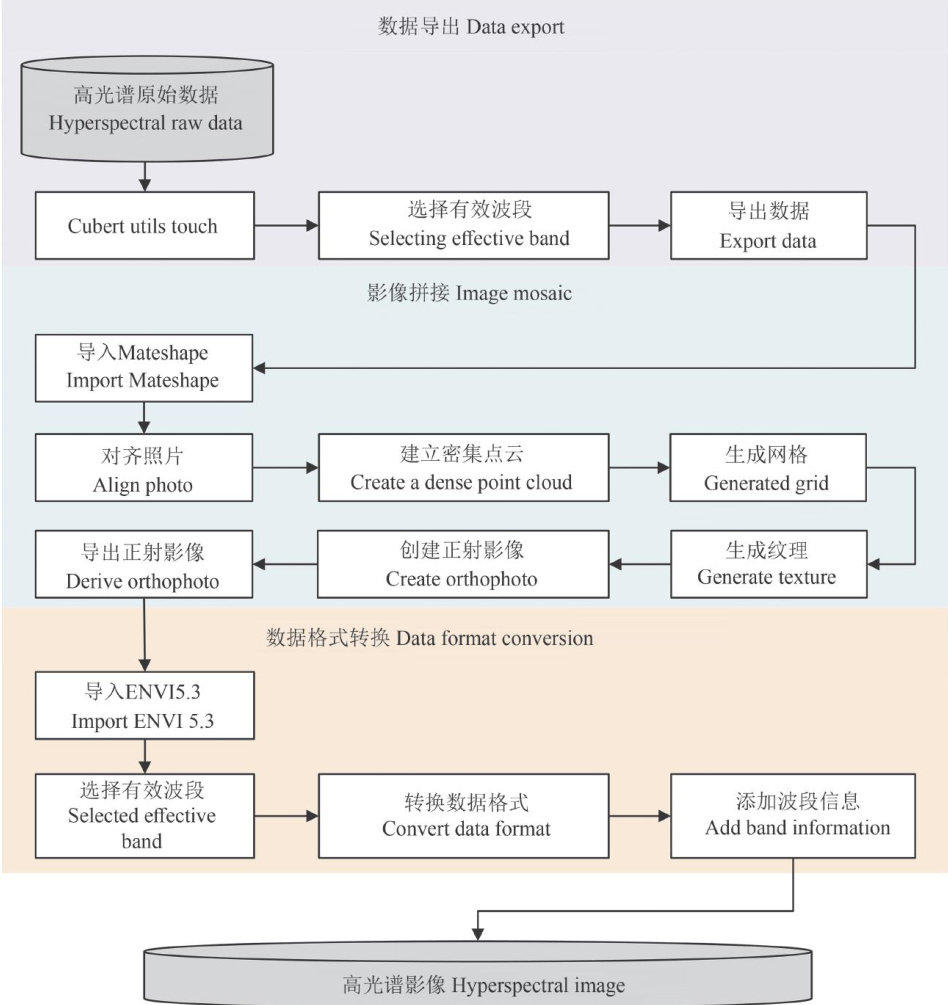

智慧农业 农机装备 | 基于无人机高光谱和集成学习的春小麦叶绿素含量反演

智慧农业 农机装备 | 基于无人机高光谱和集成学习的春小麦叶绿素含量反演

-

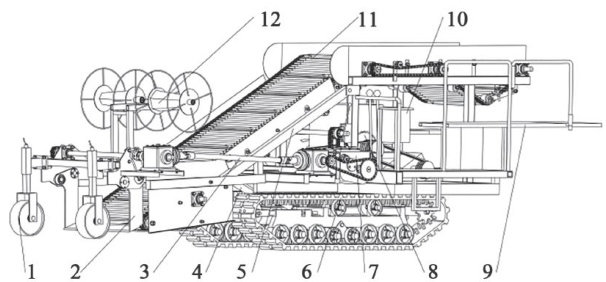

智慧农业 农机装备 | 沙地鲜食甘收获机输送分离装置设计与试验

智慧农业 农机装备 | 沙地鲜食甘收获机输送分离装置设计与试验

-

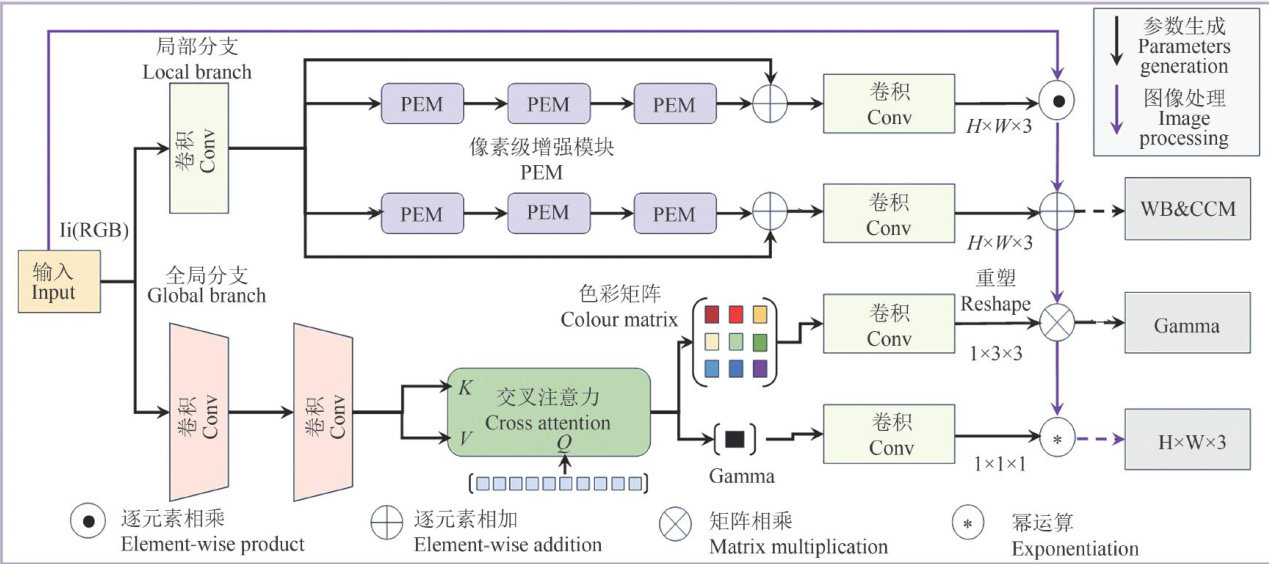

智慧农业 农机装备 | 融合亮度自适应模块的端到端低光环境黑猪检测技术研究

智慧农业 农机装备 | 融合亮度自适应模块的端到端低光环境黑猪检测技术研究

-

动植物健康 | 水稻对恶苗病菌侵染响应的蛋白质组分析

动植物健康 | 水稻对恶苗病菌侵染响应的蛋白质组分析

-

动植物健康 | 槐米制备槲皮素及其与粘杆菌素联用对沙门氏菌的作用

动植物健康 | 槐米制备槲皮素及其与粘杆菌素联用对沙门氏菌的作用

-

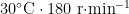

食品质量 加工储运 | 薯类淀粉晶区/非晶区结构及热变性三级中红外光谱研究

食品质量 加工储运 | 薯类淀粉晶区/非晶区结构及热变性三级中红外光谱研究

-

食品质量 加工储运 | 赤霉素处理对波尔莱特葡萄及葡萄干品质的影响

食品质量 加工储运 | 赤霉素处理对波尔莱特葡萄及葡萄干品质的影响

-

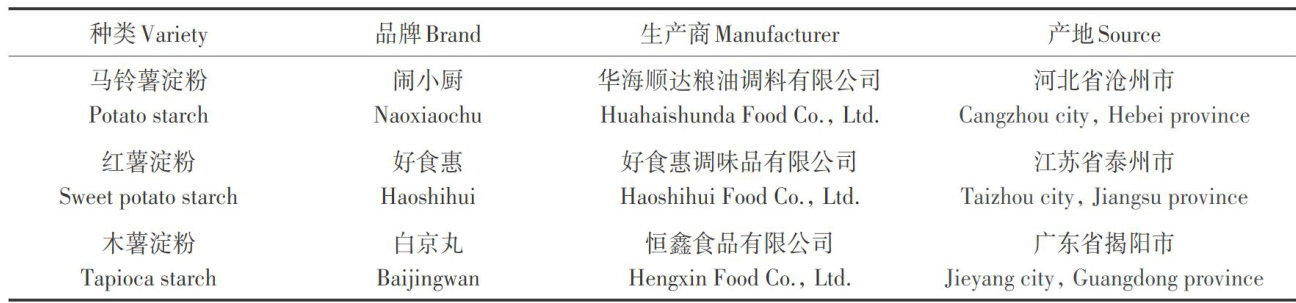

生物制造 资源生态 | 丛枝菌根真菌对土壤碳平衡的影响研究进展

生物制造 资源生态 | 丛枝菌根真菌对土壤碳平衡的影响研究进展

-

生物制造 资源生态 | 典型草原矿区排土场边坡不同治理模式的径流产沙特征

生物制造 资源生态 | 典型草原矿区排土场边坡不同治理模式的径流产沙特征

-

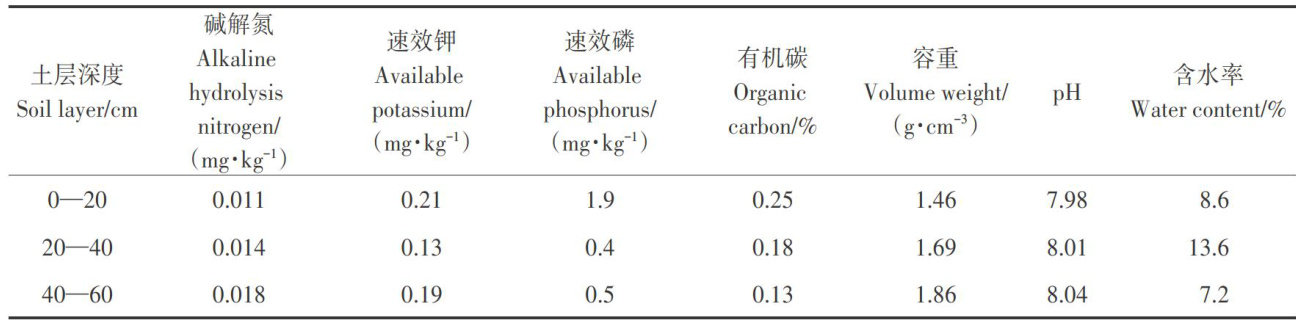

生物制造 资源生态 | 生物炭-氮肥配施对东北黑土团聚体及有机碳含量的影响

生物制造 资源生态 | 生物炭-氮肥配施对东北黑土团聚体及有机碳含量的影响

-

生物制造 资源生态 | 不同叶面肥对‘黑比诺'葡萄生长发育和果实品质的影响

生物制造 资源生态 | 不同叶面肥对‘黑比诺'葡萄生长发育和果实品质的影响

-

生物制造 资源生态 | 种植年限对设施葡萄园土壤盐渍化及微生物群落的影响

生物制造 资源生态 | 种植年限对设施葡萄园土壤盐渍化及微生物群落的影响

-

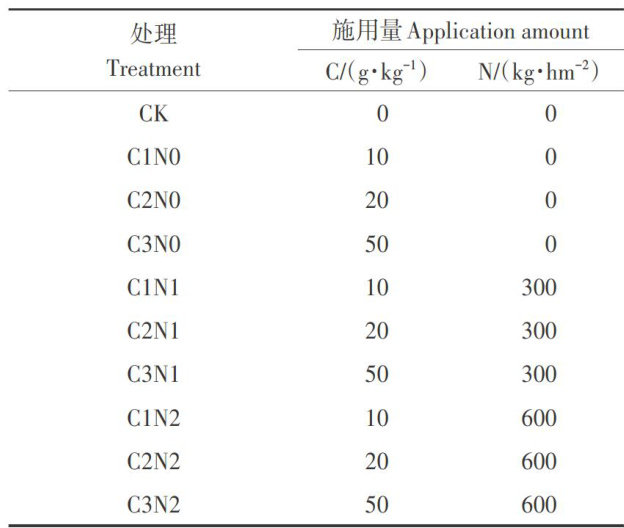

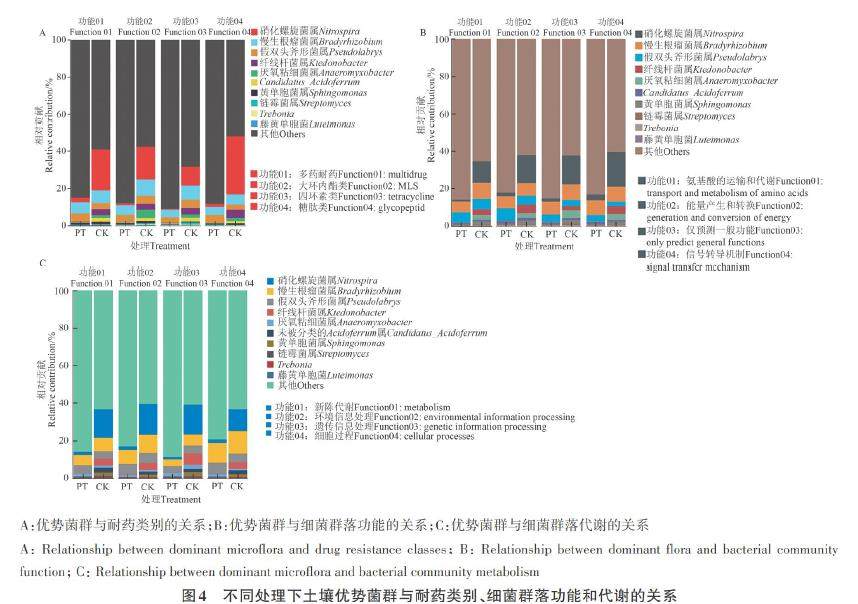

生物制造 资源生态 | 长期施肥对葡萄土壤细菌群落多样性及ARGs分布的影响

生物制造 资源生态 | 长期施肥对葡萄土壤细菌群落多样性及ARGs分布的影响

-

生物制造 资源生态 | 不同水氮耦合对蛋白桑生理指标及产量的影响

生物制造 资源生态 | 不同水氮耦合对蛋白桑生理指标及产量的影响

富集分析,得到88个富集条目,其中显著性富集条目4个,包括生物过程2个、分子功能2个,分别为对应激的反应、对氧化应激的反应及过氧化物酶活性、血红素结合,有利于清除水稻芽组织内过氧化物,对细胞起保护作用。KEGG(kyoto encyclopediaof genes and genomes)富集分析共得到45条通路,其中上调差异蛋白质显著富集通路3条,分别为苯丙素生物合成、次生代谢物的生物合成和苯丙氨酸代谢,有利于提高水稻抗病性。在显著性GO富集的4个条目和KEGG显著性富集的3条通路中,共有的上调差异蛋白质有3个(Os01t0327400-01、Os12t0112000-01、Os01t0963000-04),推测这3个上调差异蛋白质是抗恶苗病的关键蛋白。以上研究结果为抗病研究工作提供科学的基础理论依据。

富集分析,得到88个富集条目,其中显著性富集条目4个,包括生物过程2个、分子功能2个,分别为对应激的反应、对氧化应激的反应及过氧化物酶活性、血红素结合,有利于清除水稻芽组织内过氧化物,对细胞起保护作用。KEGG(kyoto encyclopediaof genes and genomes)富集分析共得到45条通路,其中上调差异蛋白质显著富集通路3条,分别为苯丙素生物合成、次生代谢物的生物合成和苯丙氨酸代谢,有利于提高水稻抗病性。在显著性GO富集的4个条目和KEGG显著性富集的3条通路中,共有的上调差异蛋白质有3个(Os01t0327400-01、Os12t0112000-01、Os01t0963000-04),推测这3个上调差异蛋白质是抗恶苗病的关键蛋白。以上研究结果为抗病研究工作提供科学的基础理论依据。

登录

登录