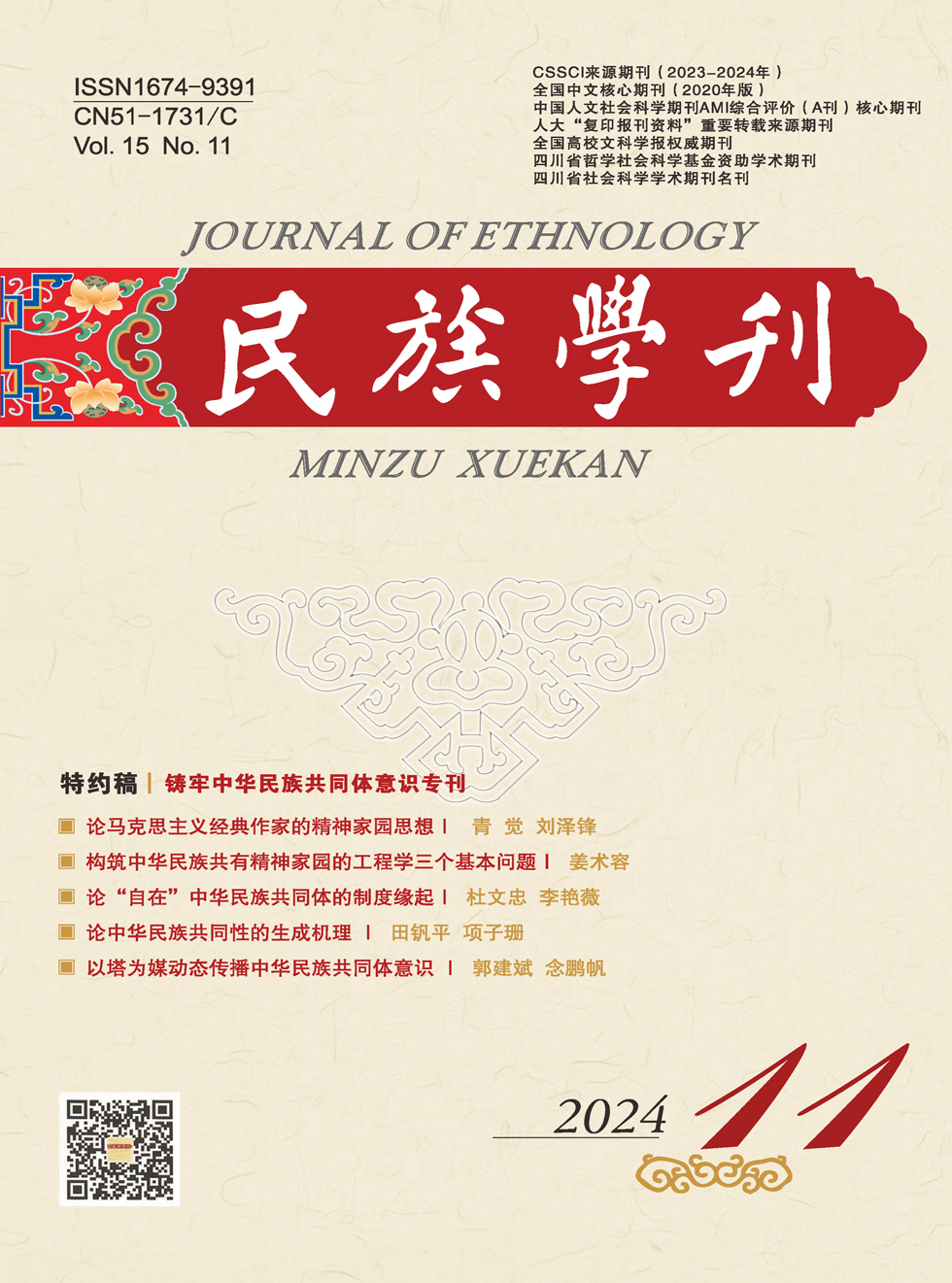

目录

快速导航-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 主持人语

铸牢中华民族共同体意识专题 | 主持人语

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 论马克思主义经典作家的精神家园思想

铸牢中华民族共同体意识专题 | 论马克思主义经典作家的精神家园思想

-

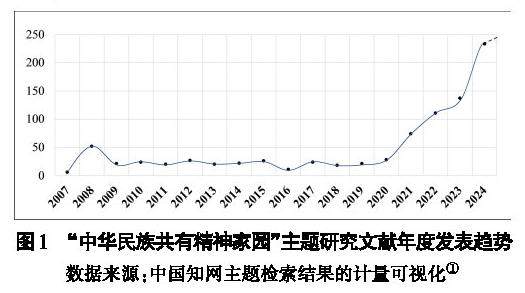

铸牢中华民族共同体意识专题 | 构筑中华民族共有精神家园的工程学三个基本问题

铸牢中华民族共同体意识专题 | 构筑中华民族共有精神家园的工程学三个基本问题

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 构筑中华民族共有精神家园的古代资源及其现代价值

铸牢中华民族共同体意识专题 | 构筑中华民族共有精神家园的古代资源及其现代价值

-

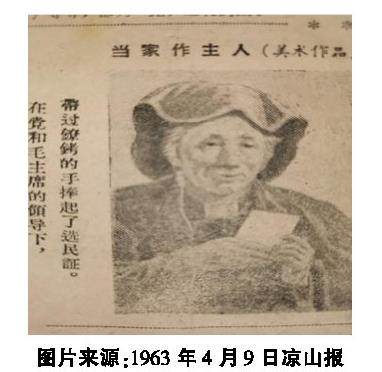

铸牢中华民族共同体意识专题 | 论“自在”中华民族共同体的制度缘起

铸牢中华民族共同体意识专题 | 论“自在”中华民族共同体的制度缘起

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 论中华民族共同性的生成机理

铸牢中华民族共同体意识专题 | 论中华民族共同性的生成机理

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 铸牢中华民族共同体意识的主体性、历史性与能动性

铸牢中华民族共同体意识专题 | 铸牢中华民族共同体意识的主体性、历史性与能动性

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 铸牢中华民族共同体意识的理论逻辑与实践面向

铸牢中华民族共同体意识专题 | 铸牢中华民族共同体意识的理论逻辑与实践面向

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 中国共产党民族领域政策话语体系的演进逻辑与当代价值

铸牢中华民族共同体意识专题 | 中国共产党民族领域政策话语体系的演进逻辑与当代价值

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 建构·表达·路径:铸牢中华民族共同体意识话语体系的向度探赜

铸牢中华民族共同体意识专题 | 建构·表达·路径:铸牢中华民族共同体意识话语体系的向度探赜

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 特色·多元·融合:当代少数民族诗歌的家国情怀

铸牢中华民族共同体意识专题 | 特色·多元·融合:当代少数民族诗歌的家国情怀

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 湘西苗族鼓舞文化传播与中华民族共同体建构

铸牢中华民族共同体意识专题 | 湘西苗族鼓舞文化传播与中华民族共同体建构

-

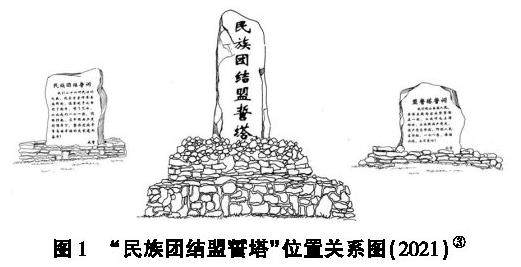

铸牢中华民族共同体意识专题 | 以塔为媒动态传播中华民族共同体意识

铸牢中华民族共同体意识专题 | 以塔为媒动态传播中华民族共同体意识

-

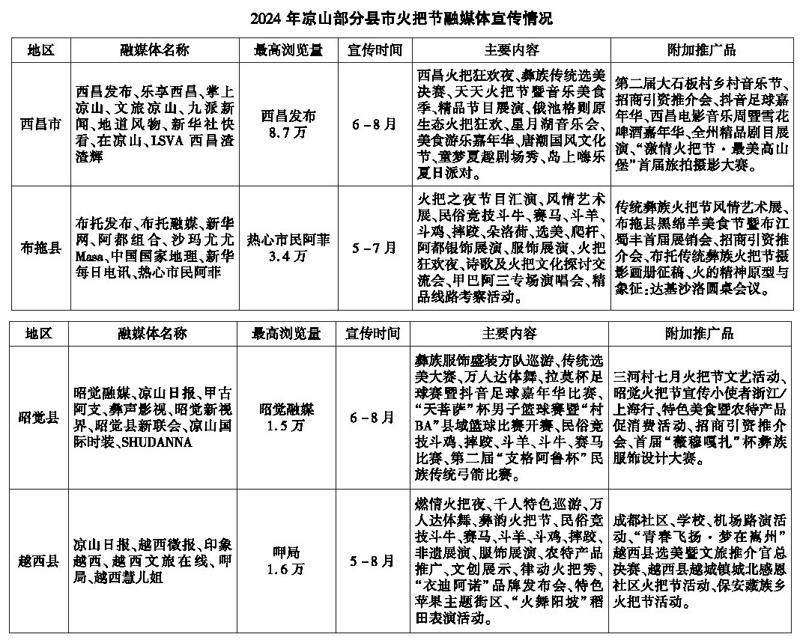

铸牢中华民族共同体意识专题 | 西南地区多民族火把节体现的中华民族共同体意识

铸牢中华民族共同体意识专题 | 西南地区多民族火把节体现的中华民族共同体意识

登录

登录