目录

快速导航-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 铸牢中华民族共同体意识的科学内涵和精神实质

铸牢中华民族共同体意识专题 | 铸牢中华民族共同体意识的科学内涵和精神实质

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 全方位互嵌:深化东西部协作铸牢中华民族共同体意识的实践逻辑

铸牢中华民族共同体意识专题 | 全方位互嵌:深化东西部协作铸牢中华民族共同体意识的实践逻辑

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 网络视听叙事铸牢中华民族共同体意识的价值、挑战与路径

铸牢中华民族共同体意识专题 | 网络视听叙事铸牢中华民族共同体意识的价值、挑战与路径

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 新时代中华民族共同体威望建设研究

铸牢中华民族共同体意识专题 | 新时代中华民族共同体威望建设研究

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 铸牢中华民族共同体意识视域下民族音乐的文化认同

铸牢中华民族共同体意识专题 | 铸牢中华民族共同体意识视域下民族音乐的文化认同

-

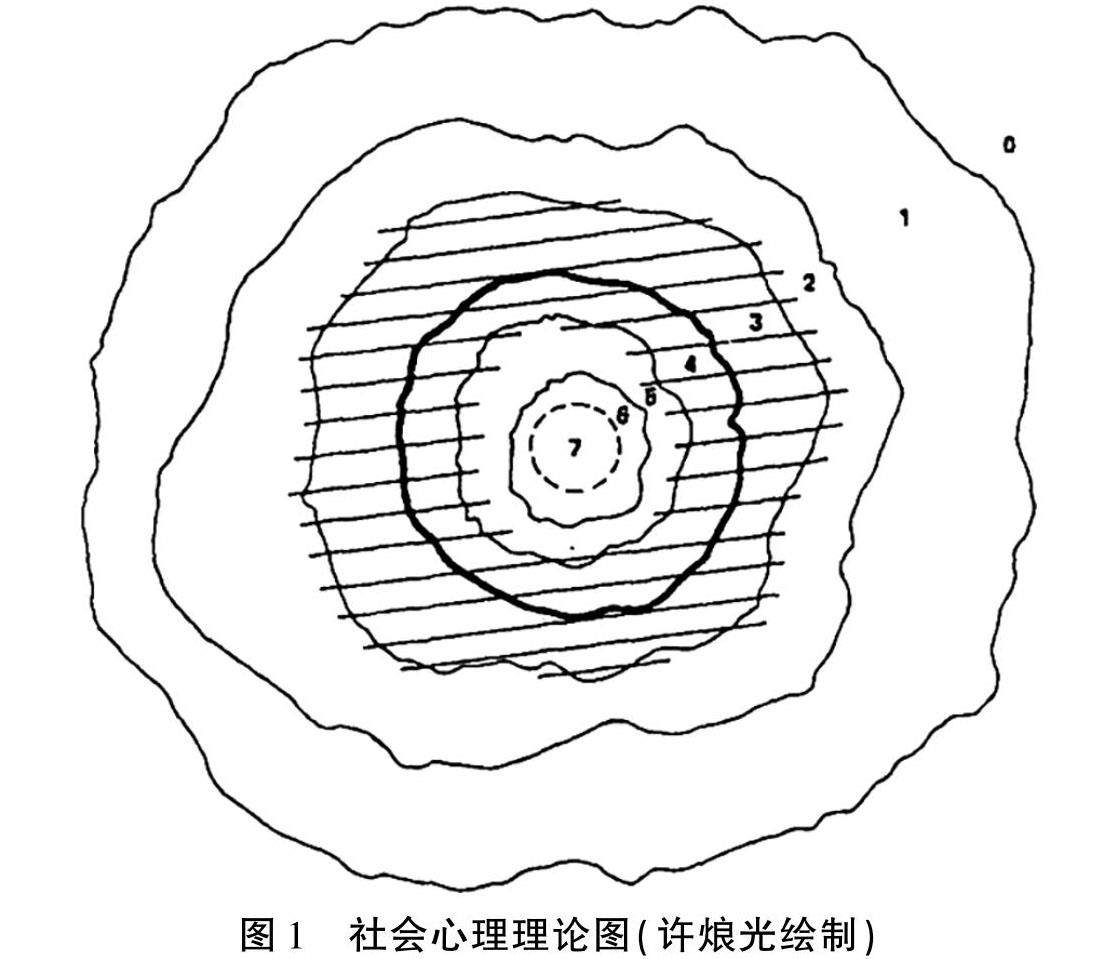

铸牢中华民族共同体意识专题 | 他我之间:许烺光的海外研究及其知识意义

铸牢中华民族共同体意识专题 | 他我之间:许烺光的海外研究及其知识意义

-

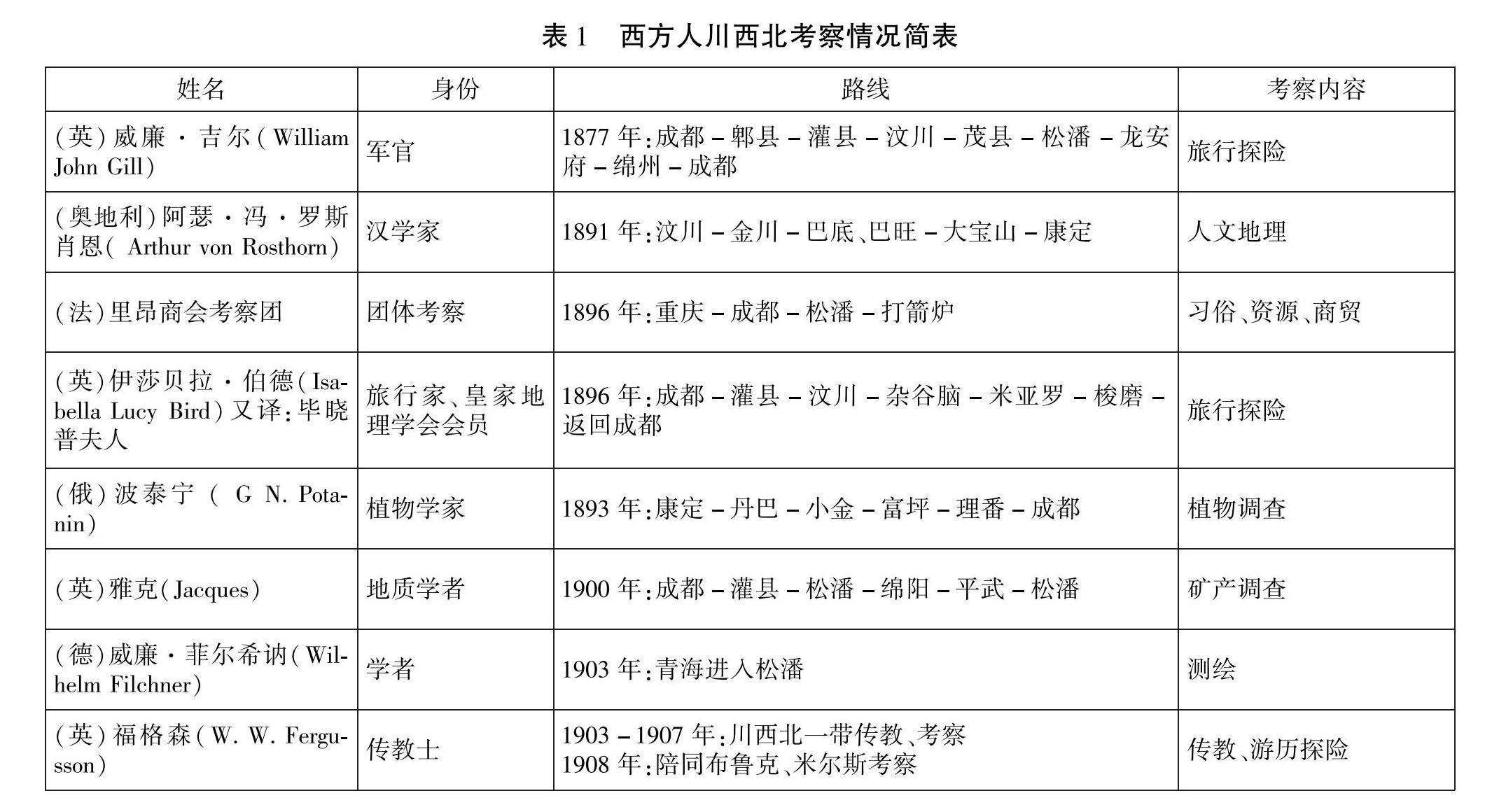

铸牢中华民族共同体意识专题 | 采集分类与话语转换:西方人在川西北地区博物学考察研究(1877-1945)

铸牢中华民族共同体意识专题 | 采集分类与话语转换:西方人在川西北地区博物学考察研究(1877-1945)

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 回应时代的学术:从《边政公论》看1940年代中国学人的边政观

铸牢中华民族共同体意识专题 | 回应时代的学术:从《边政公论》看1940年代中国学人的边政观

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 边疆“内地化”实践:设治固边与民国云龙的迁治之争

铸牢中华民族共同体意识专题 | 边疆“内地化”实践:设治固边与民国云龙的迁治之争

-

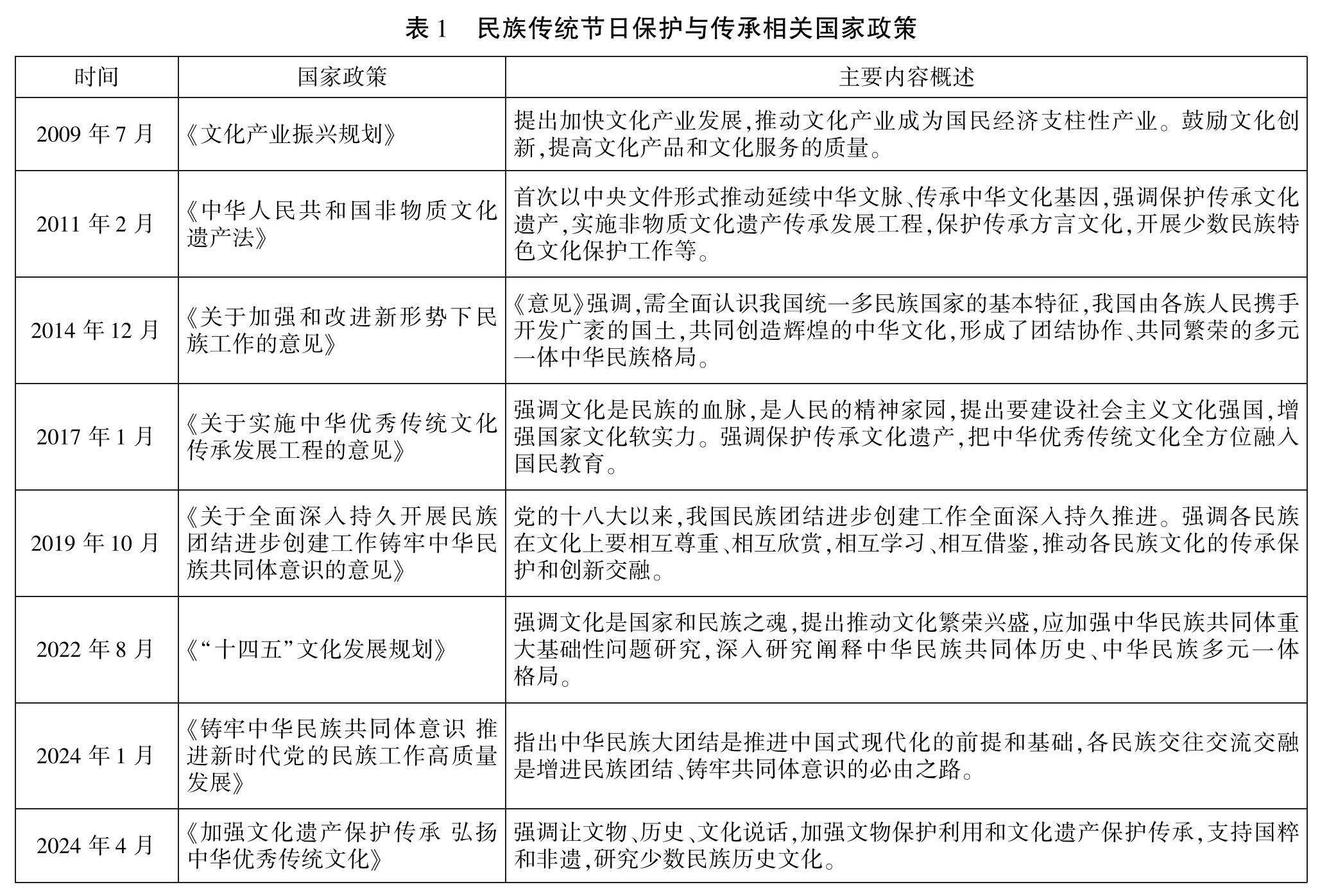

铸牢中华民族共同体意识专题 | 塑造与凝聚:民族传统节日中的文化记忆与民族认同

铸牢中华民族共同体意识专题 | 塑造与凝聚:民族传统节日中的文化记忆与民族认同

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 中华民族认同的国家版图形象意义

铸牢中华民族共同体意识专题 | 中华民族认同的国家版图形象意义

-

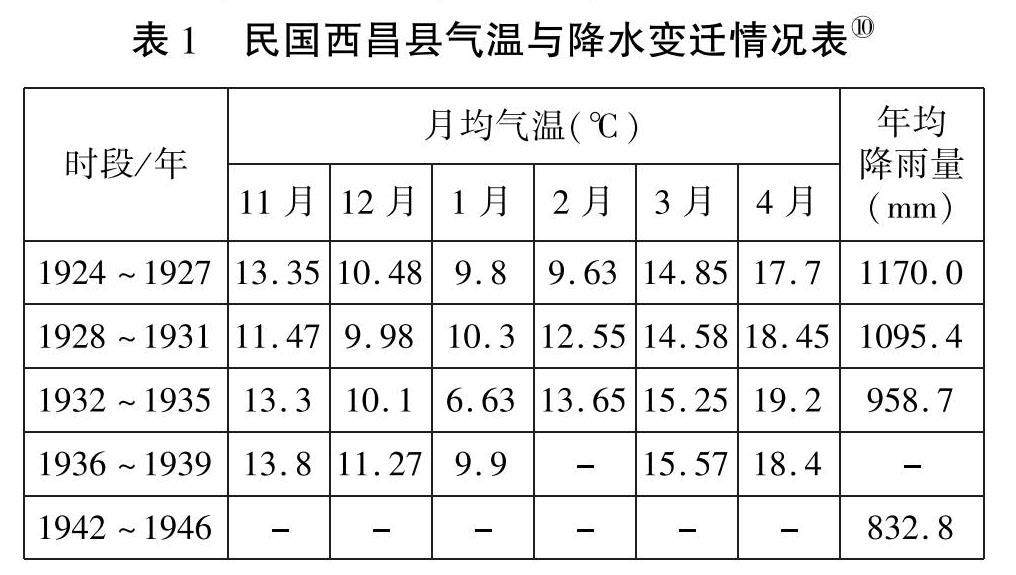

铸牢中华民族共同体意识专题 | 山火何以形成:清代、民国时期凉山火环境变迁的历史考察

铸牢中华民族共同体意识专题 | 山火何以形成:清代、民国时期凉山火环境变迁的历史考察

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 嘉庆《卫藏通志》“寺庙”卷及其记述特点与文献价值

铸牢中华民族共同体意识专题 | 嘉庆《卫藏通志》“寺庙”卷及其记述特点与文献价值

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 南北朝时期“西部诸戎”的交往交流交融研究

铸牢中华民族共同体意识专题 | 南北朝时期“西部诸戎”的交往交流交融研究

-

铸牢中华民族共同体意识专题 | 清代西藏地方志整理与研究综述

铸牢中华民族共同体意识专题 | 清代西藏地方志整理与研究综述

登录

登录