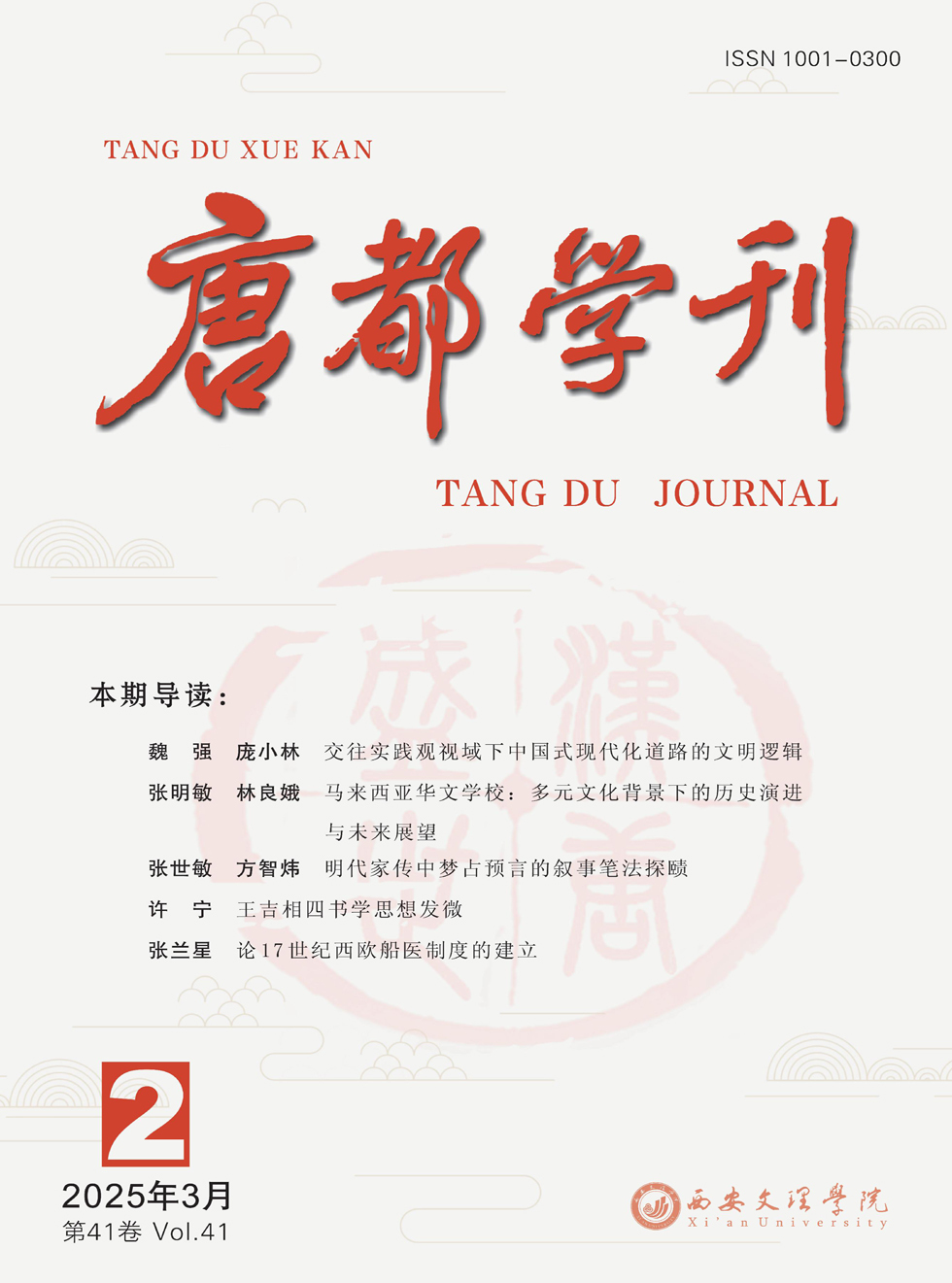

目录

快速导航-

中国式现代化与人类文明新形态研究 | 交往实践观视域下中国式现代化道路的文明逻辑

中国式现代化与人类文明新形态研究 | 交往实践观视域下中国式现代化道路的文明逻辑

-

中国式现代化与人类文明新形态研究 | 从“和平共处五项原则”到“构建人类命运共同体”:中国共产党外交理念创新发展的内在机制与基本遵循

中国式现代化与人类文明新形态研究 | 从“和平共处五项原则”到“构建人类命运共同体”:中国共产党外交理念创新发展的内在机制与基本遵循

-

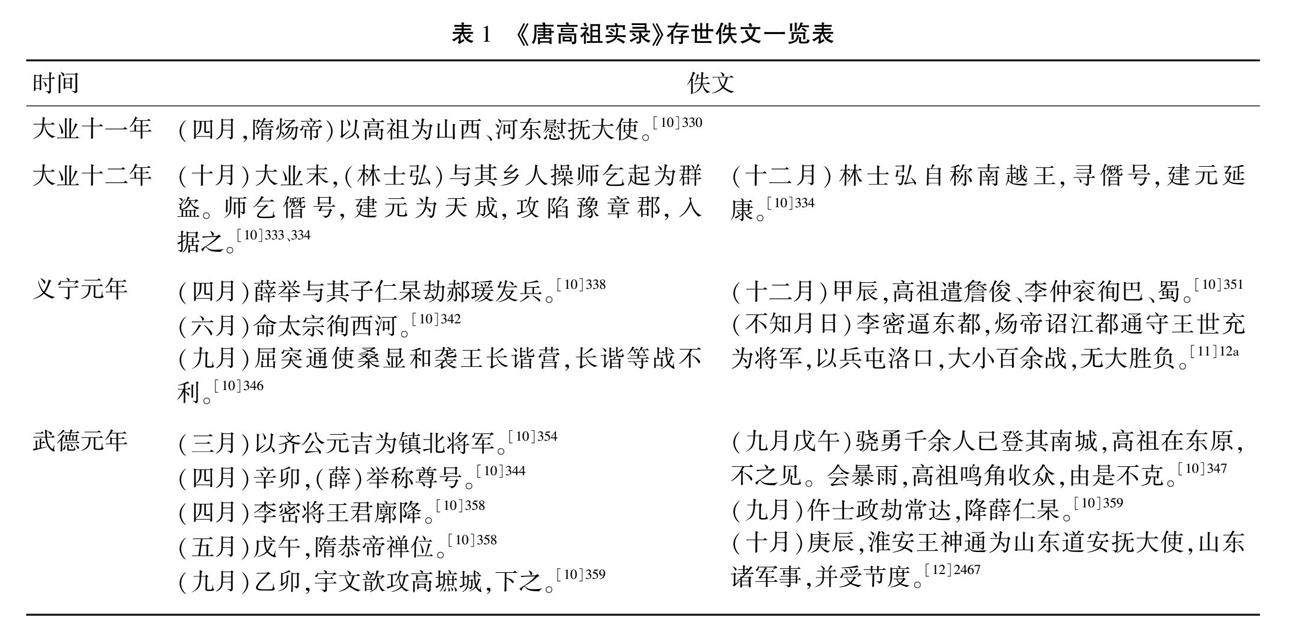

汉唐研究 | 《唐高祖实录》辑佚与研究

汉唐研究 | 《唐高祖实录》辑佚与研究

-

汉唐研究 | 长安城南出土唐咸通年间《杜传庆墓志》疏证

汉唐研究 | 长安城南出土唐咸通年间《杜传庆墓志》疏证

-

汉唐研究 | 《独孤师仁墓志》与唐初政局

汉唐研究 | 《独孤师仁墓志》与唐初政局

-

“一带一路”研究 | 南方丝绸之路上的西南马

“一带一路”研究 | 南方丝绸之路上的西南马

-

“一带一路”研究 | 马来西亚华文学校:多元文化背景下的历史演进与未来展望

“一带一路”研究 | 马来西亚华文学校:多元文化背景下的历史演进与未来展望

-

文艺研究 | 明代家传中梦占预言的叙事笔法探赜

文艺研究 | 明代家传中梦占预言的叙事笔法探赜

-

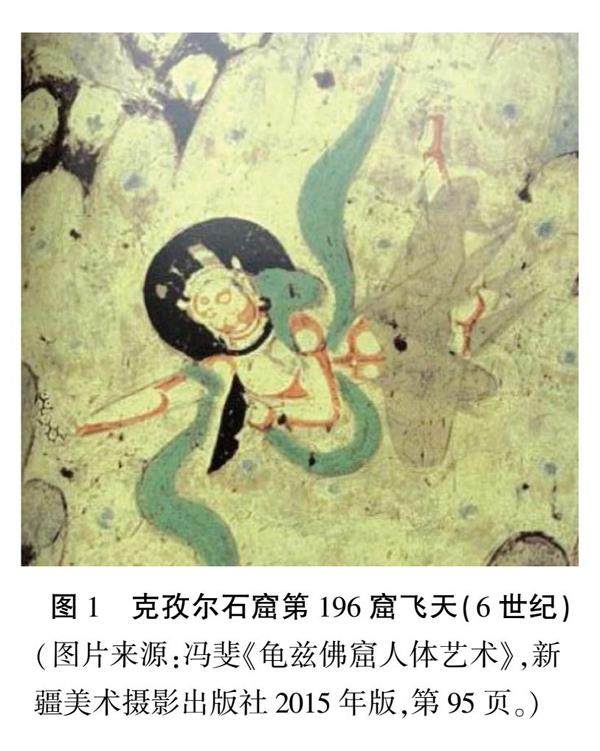

文艺研究 | 西域到关中飞天造型语言与图式文化的演变

文艺研究 | 西域到关中飞天造型语言与图式文化的演变

-

文艺研究 | “风景”与“想象”:20世纪三四十年代西方旅行者的滇缅公路行纪

文艺研究 | “风景”与“想象”:20世纪三四十年代西方旅行者的滇缅公路行纪

-

关学研究 | 王吉相四书学思想发微

关学研究 | 王吉相四书学思想发微

-

关学研究 | 元代关学家侯均研究三题

关学研究 | 元代关学家侯均研究三题

-

哲学研究 | 回看康德的本体论批判

哲学研究 | 回看康德的本体论批判

-

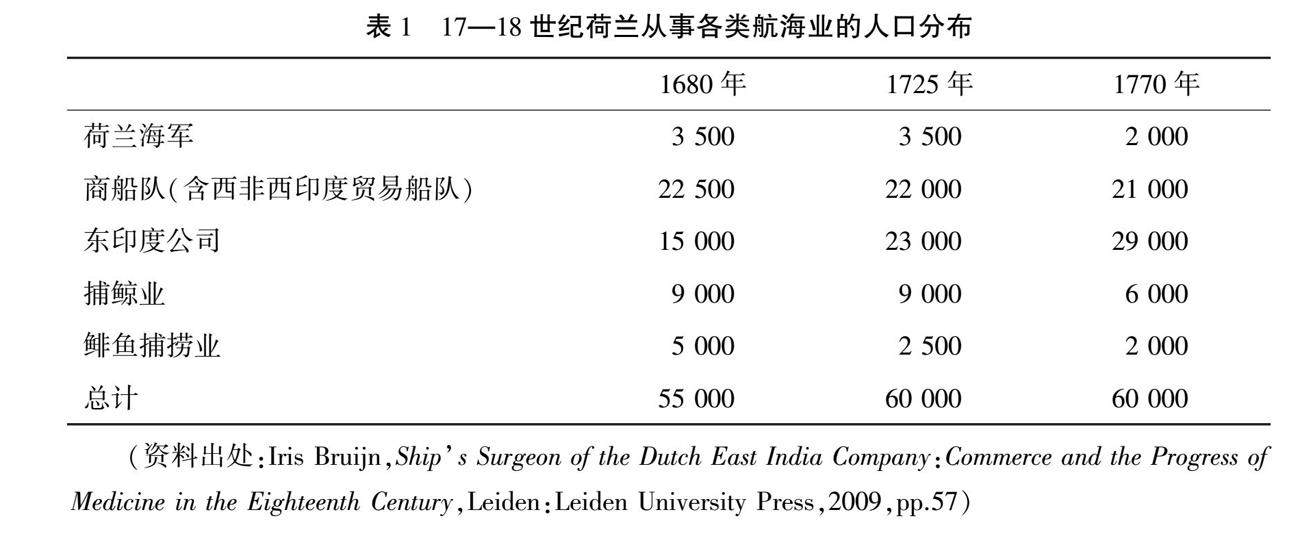

历史文化研究 | 论17世纪西欧船医制度的建立

历史文化研究 | 论17世纪西欧船医制度的建立

-

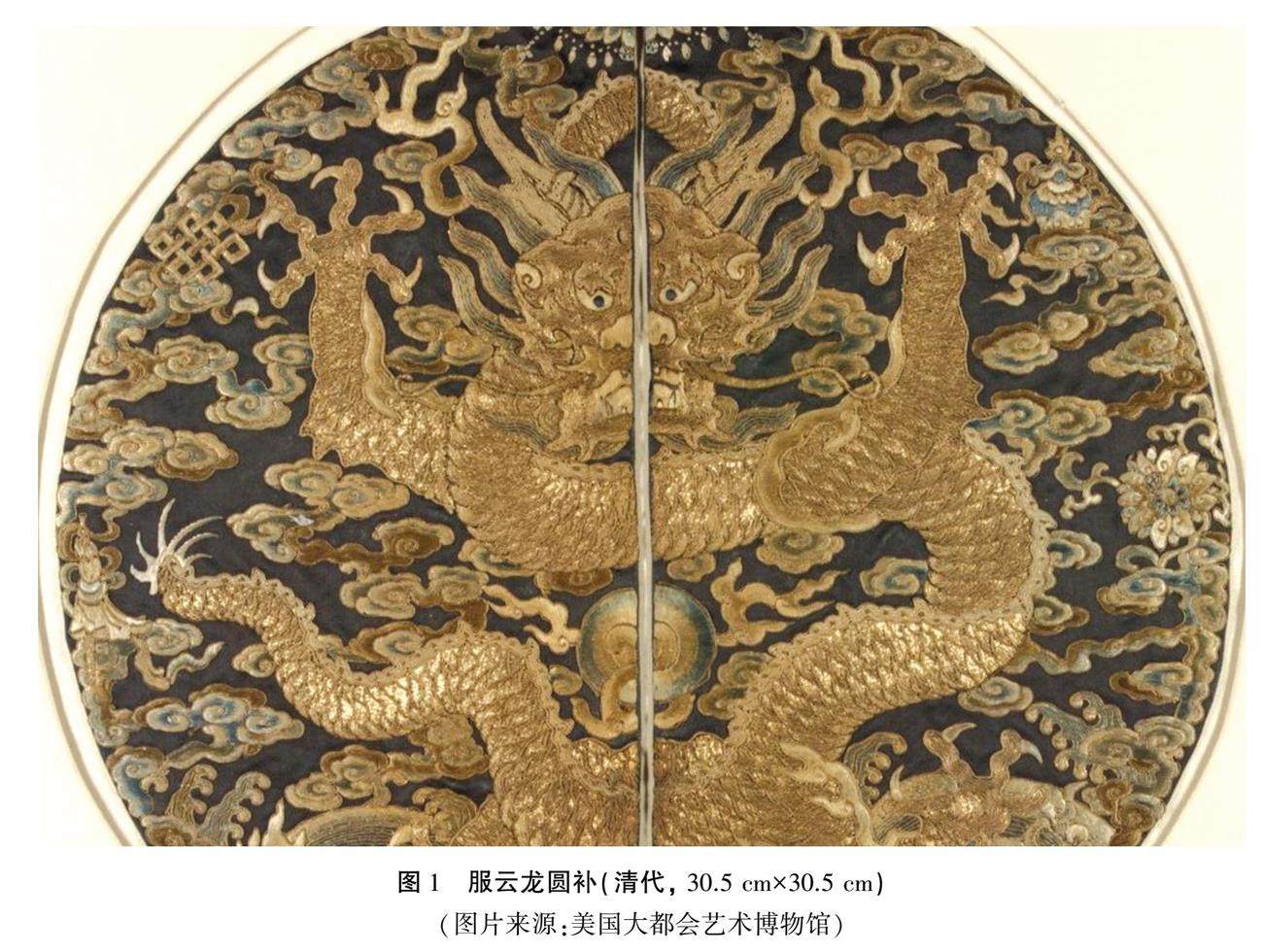

历史文化研究 | 清代官补图案民俗文化要素探源

历史文化研究 | 清代官补图案民俗文化要素探源

-

书评 | 《白鹿原》衍生作品中的意象研究:从文学到跨媒介的深度拓展

书评 | 《白鹿原》衍生作品中的意象研究:从文学到跨媒介的深度拓展

登录

登录