目录

快速导航-

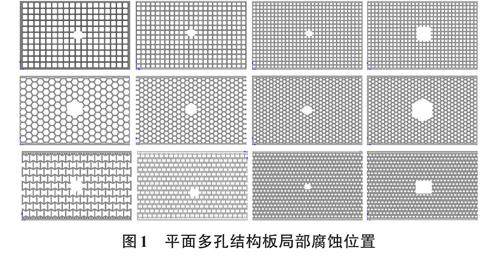

实验研究·测试技术 | 局部腐蚀对多孔结构力学性能的影响

实验研究·测试技术 | 局部腐蚀对多孔结构力学性能的影响

-

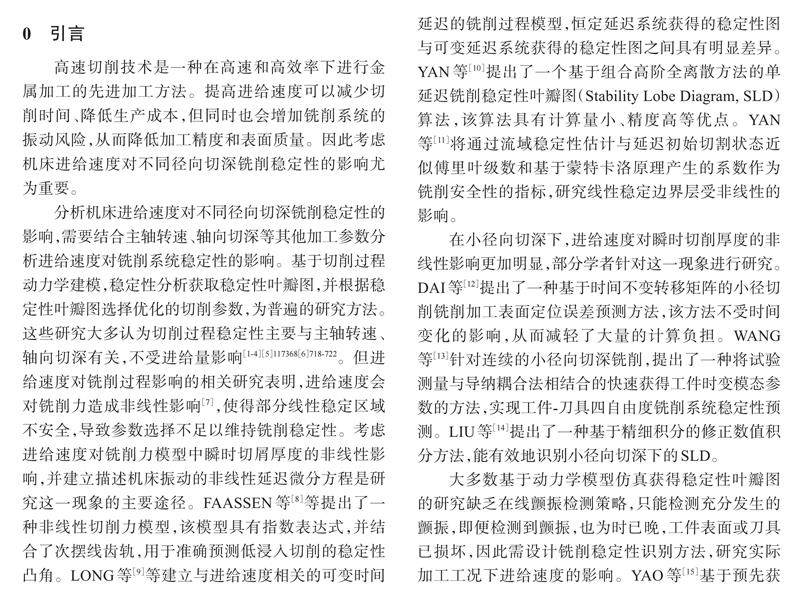

实验研究·测试技术 | 考虑进给速度影响的高速铣削稳定性分析方法

实验研究·测试技术 | 考虑进给速度影响的高速铣削稳定性分析方法

-

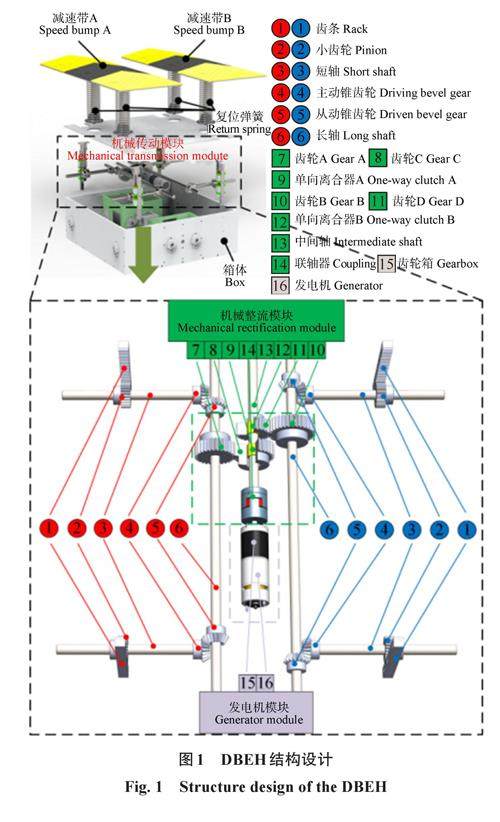

实验研究·测试技术 | 基于半波机械整流器的双减速带馈能装置发电性能研究

实验研究·测试技术 | 基于半波机械整流器的双减速带馈能装置发电性能研究

-

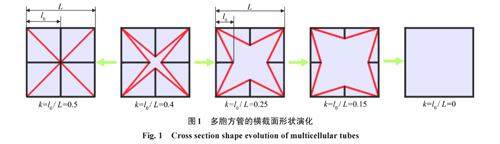

实验研究·测试技术 | 横截面形状演化对多胞方管的耐撞性影响研究

实验研究·测试技术 | 横截面形状演化对多胞方管的耐撞性影响研究

-

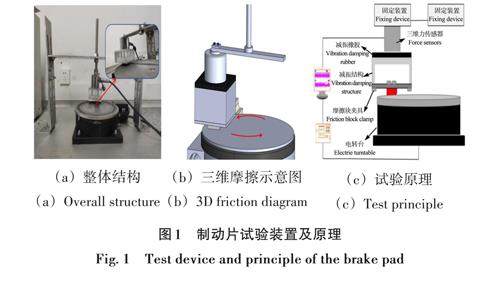

实验研究·测试技术 | 制动片关键参数对制动系统稳定性试验分析

实验研究·测试技术 | 制动片关键参数对制动系统稳定性试验分析

-

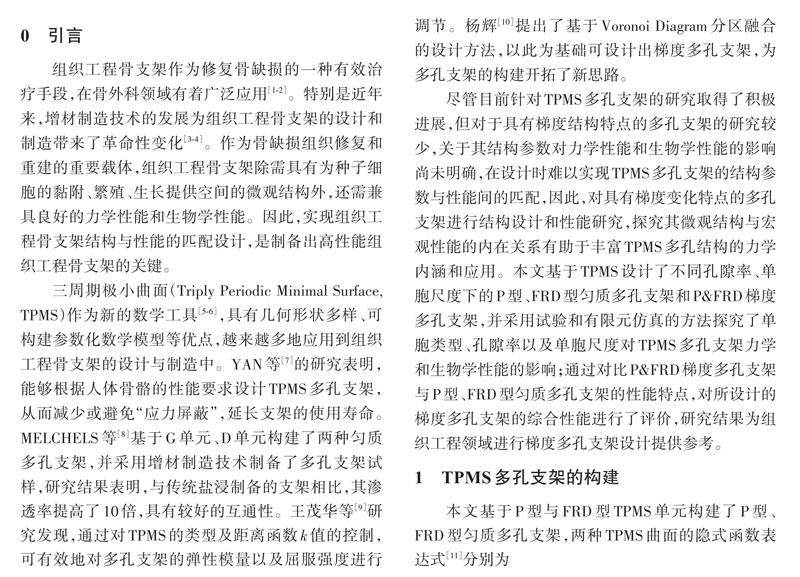

实验研究·测试技术 | 基于三周期极小曲面的梯度多孔支架力学及渗透性能研究

实验研究·测试技术 | 基于三周期极小曲面的梯度多孔支架力学及渗透性能研究

-

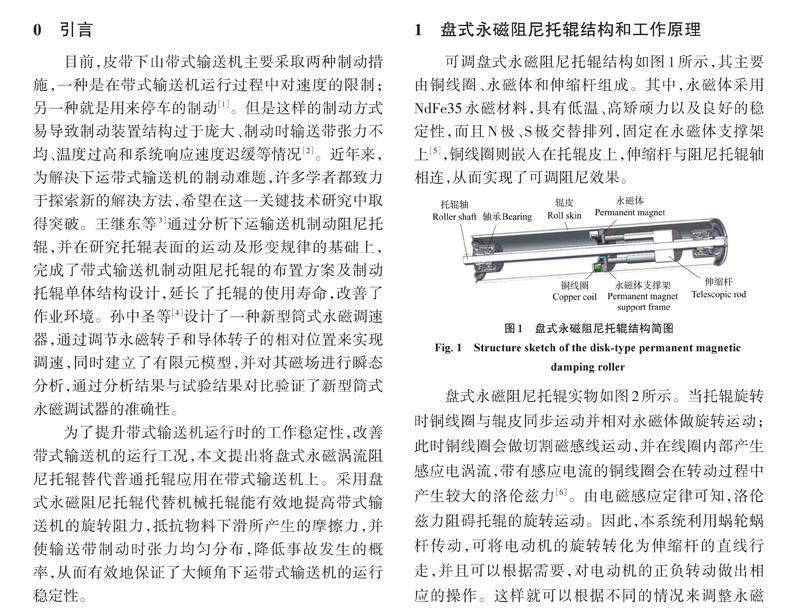

实验研究·测试技术 | 基于Maxwell盘式永磁阻尼托辊装置的数值模拟及试验验证

实验研究·测试技术 | 基于Maxwell盘式永磁阻尼托辊装置的数值模拟及试验验证

-

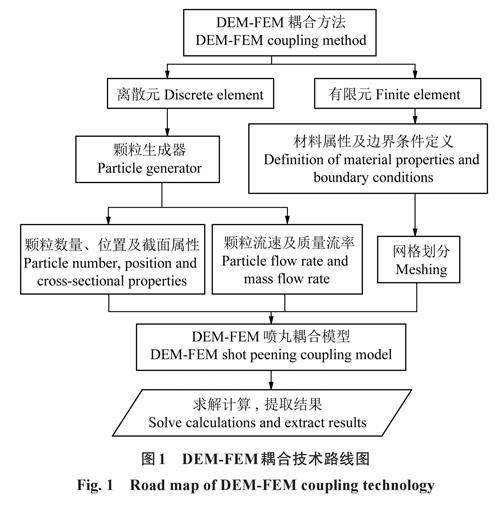

实验研究·测试技术 | 基于DEM-FEM耦合的喷丸强化响应面模型构建及工艺参数影响分析

实验研究·测试技术 | 基于DEM-FEM耦合的喷丸强化响应面模型构建及工艺参数影响分析

-

振动·噪声·监测·诊断 | 基于变分模态分解的RV减速器扭转振动分析

振动·噪声·监测·诊断 | 基于变分模态分解的RV减速器扭转振动分析

-

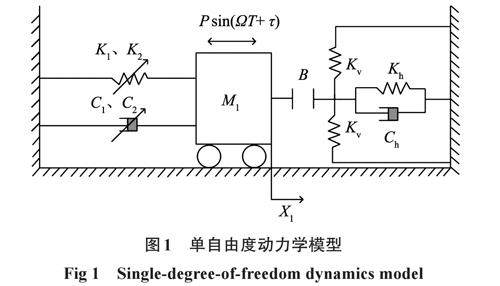

振动·噪声·监测·诊断 | 一类非线性约束下单自由度碰撞系统的动力学特性

振动·噪声·监测·诊断 | 一类非线性约束下单自由度碰撞系统的动力学特性

-

振动·噪声·监测·诊断 | 机载电子设备振动传递率计算模型研究

振动·噪声·监测·诊断 | 机载电子设备振动传递率计算模型研究

-

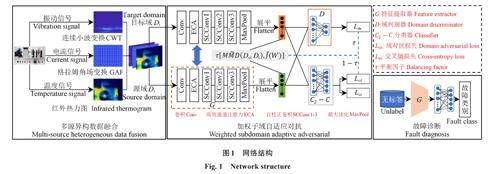

振动·噪声·监测·诊断 | 基于加权子域自适应对抗网络的齿轮箱变工况故障诊断

振动·噪声·监测·诊断 | 基于加权子域自适应对抗网络的齿轮箱变工况故障诊断

-

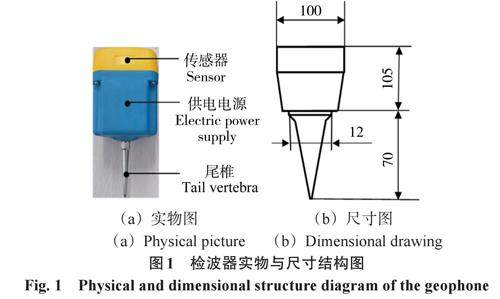

振动·噪声·监测·诊断 | 油气勘探检波器尾椎-大地扫频振动耦合性能研究

振动·噪声·监测·诊断 | 油气勘探检波器尾椎-大地扫频振动耦合性能研究

-

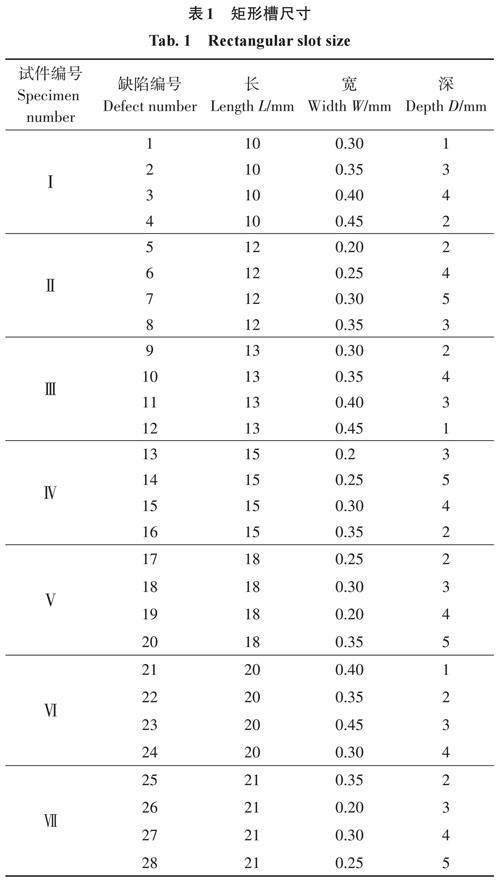

振动·噪声·监测·诊断 | 基于IWOA-BP算法的金属结构弱磁检测缺陷量化研究

振动·噪声·监测·诊断 | 基于IWOA-BP算法的金属结构弱磁检测缺陷量化研究

-

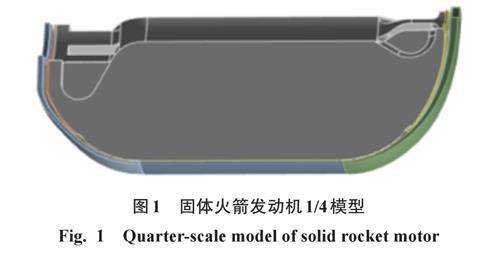

优化·可靠性 | 固体火箭发动机药柱抗蠕变增强结构优化设计

优化·可靠性 | 固体火箭发动机药柱抗蠕变增强结构优化设计

-

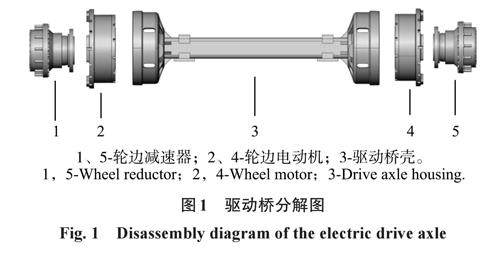

优化·可靠性 | 商用车电驱动桥壳多工况疲劳寿命预测及优化

优化·可靠性 | 商用车电驱动桥壳多工况疲劳寿命预测及优化

-

优化·可靠性 | 基于近似失效点的多源异构数据融合可靠性评估模型

优化·可靠性 | 基于近似失效点的多源异构数据融合可靠性评估模型

-

优化·可靠性 | 基于变截面支柱的点阵强化设计方法

优化·可靠性 | 基于变截面支柱的点阵强化设计方法

-

优化·可靠性 | 基于和声搜索遗传算法的桁架结构形状优化方法

优化·可靠性 | 基于和声搜索遗传算法的桁架结构形状优化方法

登录

登录