目录

快速导航-

言说 | 关于写作的体会

言说 | 关于写作的体会

-

正典 | 说 媒

正典 | 说 媒

-

正典 | 黄金手榴弹

正典 | 黄金手榴弹

-

专辑 | 秦良玉

专辑 | 秦良玉

-

专辑 | 韩氏妇某者

专辑 | 韩氏妇某者

-

专辑 | 泥 娃

专辑 | 泥 娃

-

专辑 | 不算创作谈的创作谈(创作谈)

专辑 | 不算创作谈的创作谈(创作谈)

-

评论 | 传奇故事中蕴含的大义

评论 | 传奇故事中蕴含的大义

-

芳华 | 大 酒

芳华 | 大 酒

-

芳华 | 第37杯咖啡

芳华 | 第37杯咖啡

-

芳华 | 爱的可能

芳华 | 爱的可能

-

芳华 | 耳 垂

芳华 | 耳 垂

-

阅微 | 江湖三杰

阅微 | 江湖三杰

-

阅微 | 铁轨深处

阅微 | 铁轨深处

-

素年 | 床的诱惑

素年 | 床的诱惑

-

素年 | 送 货

素年 | 送 货

-

世相 | 同 学

世相 | 同 学

-

世相 | 云 豆

世相 | 云 豆

-

世相 | 彪 子

世相 | 彪 子

-

世相 | 宝二哥

世相 | 宝二哥

-

浮生 | 弥留之际

浮生 | 弥留之际

-

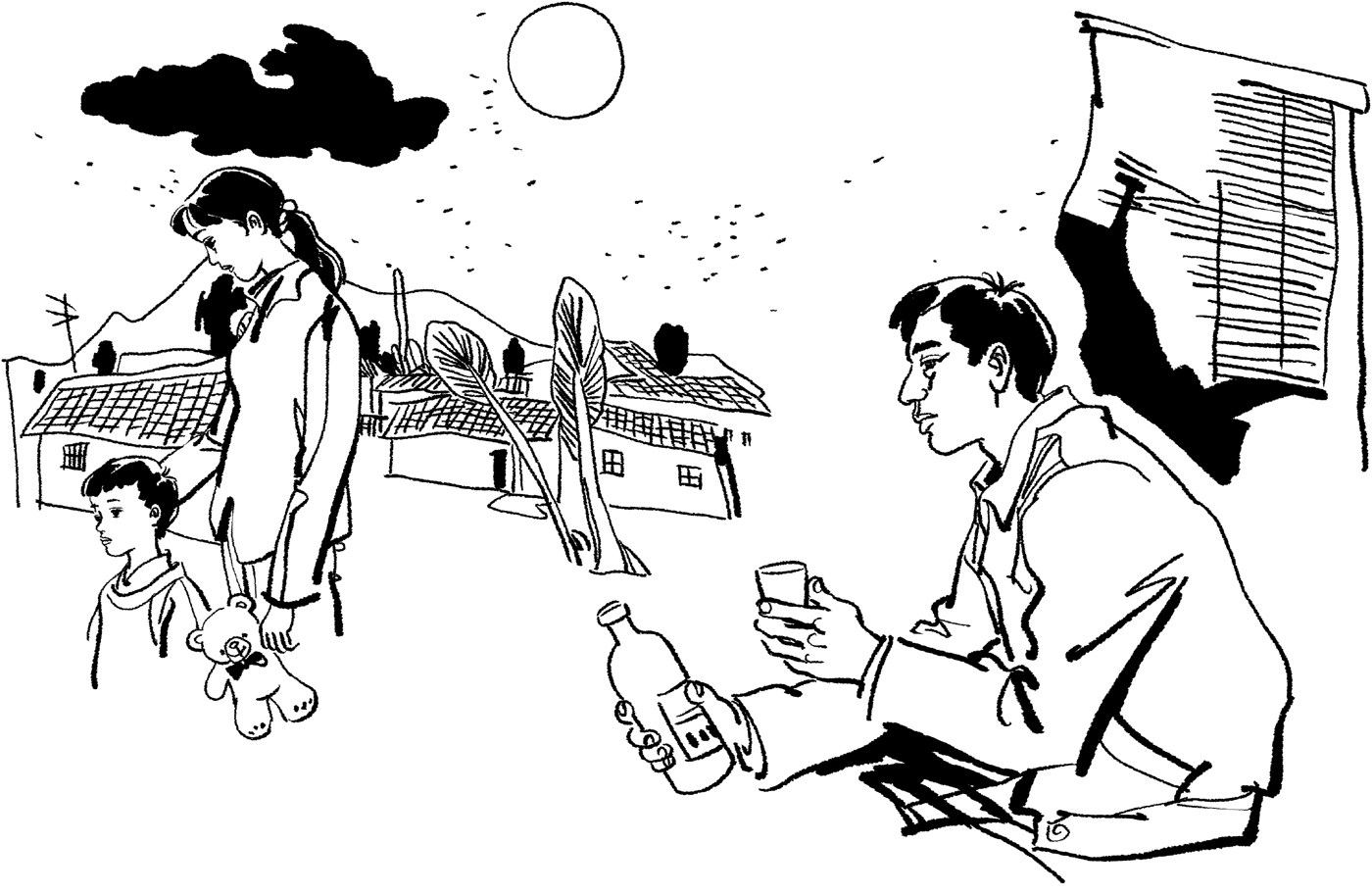

浮生 | 酒鬼刘三江

浮生 | 酒鬼刘三江

-

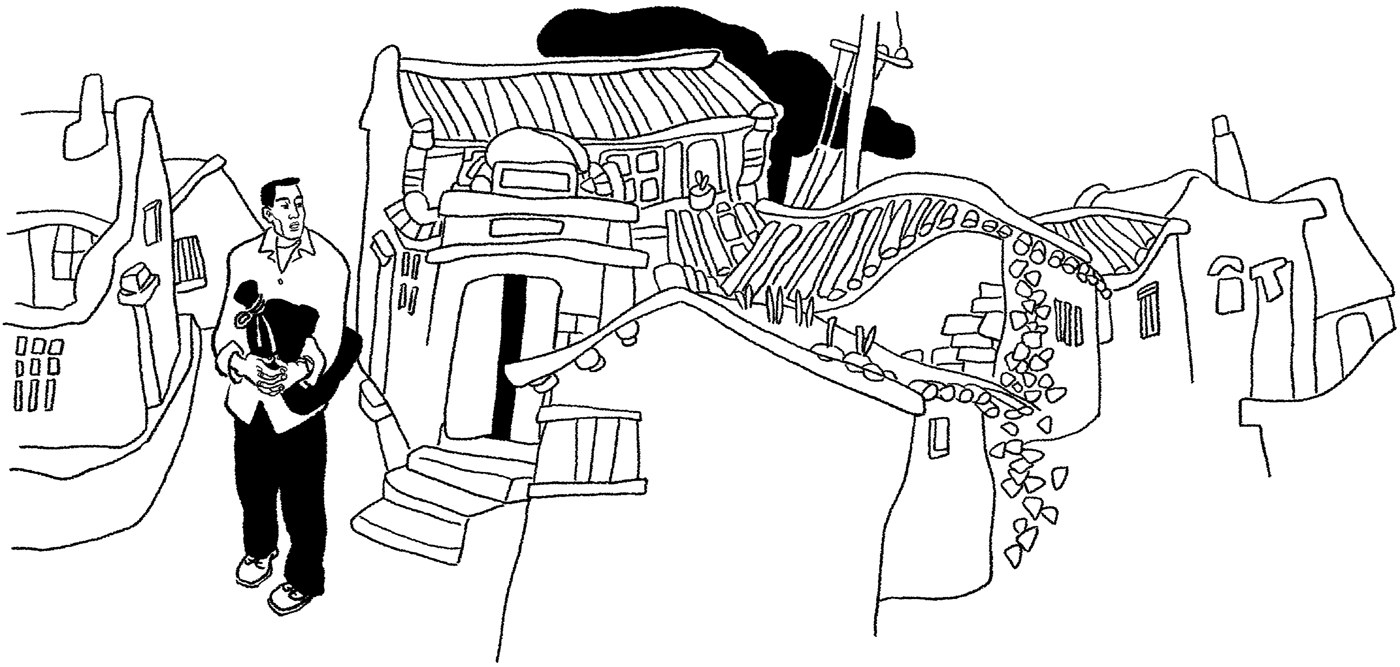

中国元素·家风 | 父亲要我帮忙

中国元素·家风 | 父亲要我帮忙

-

中国元素·家风 | 逃 离

中国元素·家风 | 逃 离

-

寓言 | 狼与人

寓言 | 狼与人

-

寓言 | 擦 拭

寓言 | 擦 拭

-

寓言 | 无数次醒来

寓言 | 无数次醒来

-

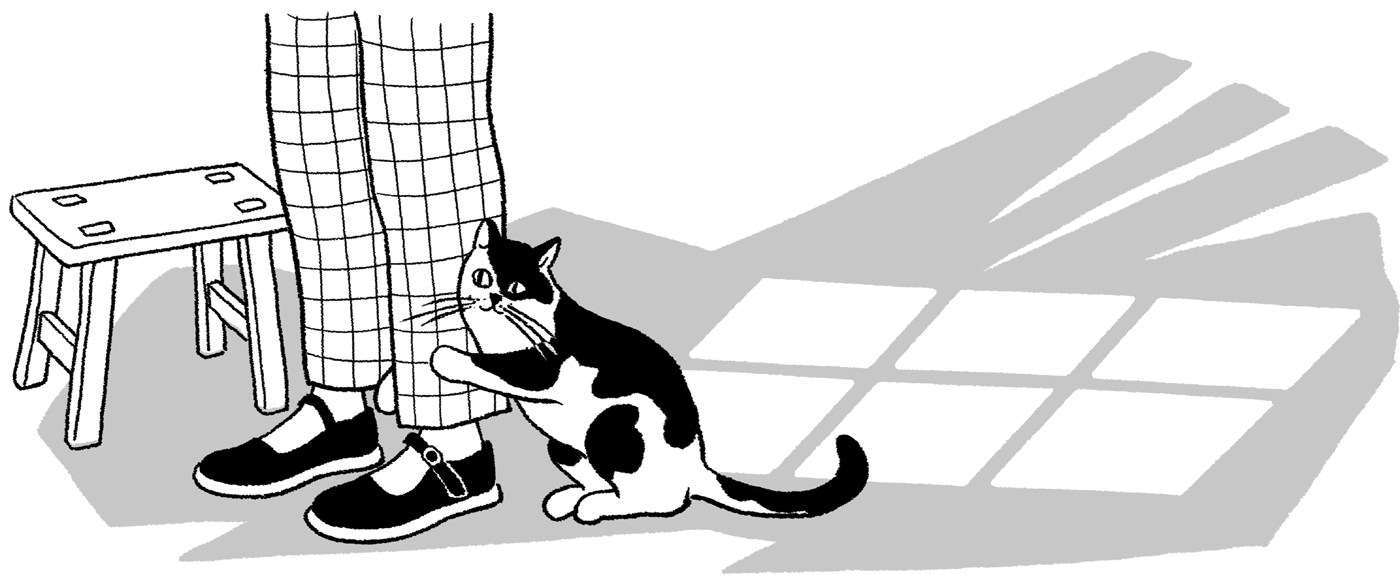

它们 | 猫

它们 | 猫

-

它们 | 暂 住

它们 | 暂 住

-

村庄 | 起 早

村庄 | 起 早

-

村庄 | 喊 麦

村庄 | 喊 麦

-

村庄 | 杨树下的王木匠

村庄 | 杨树下的王木匠

-

译文 | 对 视(外一篇)

译文 | 对 视(外一篇)

登录

登录