目录

快速导航-

食安观察 | 共赴 CBST2026 盛会,共探行业创新升级

食安观察 | 共赴 CBST2026 盛会,共探行业创新升级

-

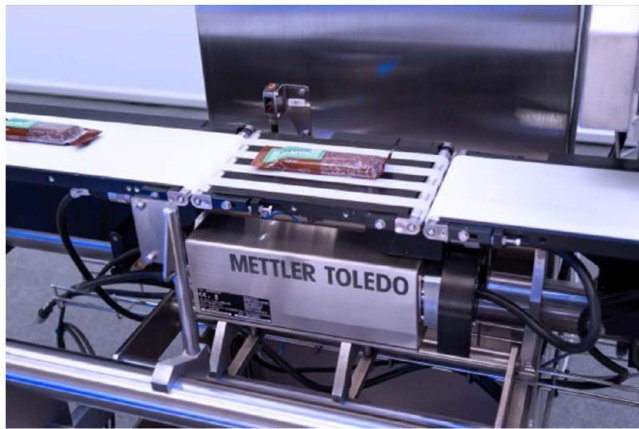

食安观察 | 智能检重解决方案助您有效减少食品浪费

食安观察 | 智能检重解决方案助您有效减少食品浪费

-

食安观察 | swop2025预登记火热开启,950+展商齐聚上海共赴包装十年之约

食安观察 | swop2025预登记火热开启,950+展商齐聚上海共赴包装十年之约

-

食安管理 | 食用农产品安全监管中存在的问题与解决对策探讨

食安管理 | 食用农产品安全监管中存在的问题与解决对策探讨

-

食安管理 | “三小”食品抽检技术优化策略研究

食安管理 | “三小”食品抽检技术优化策略研究

-

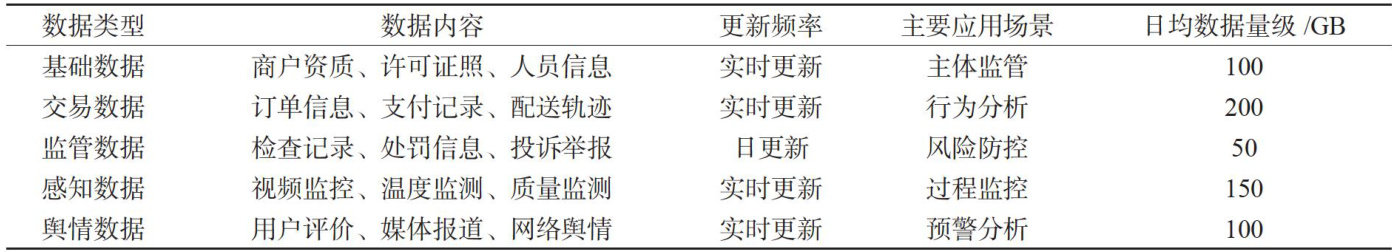

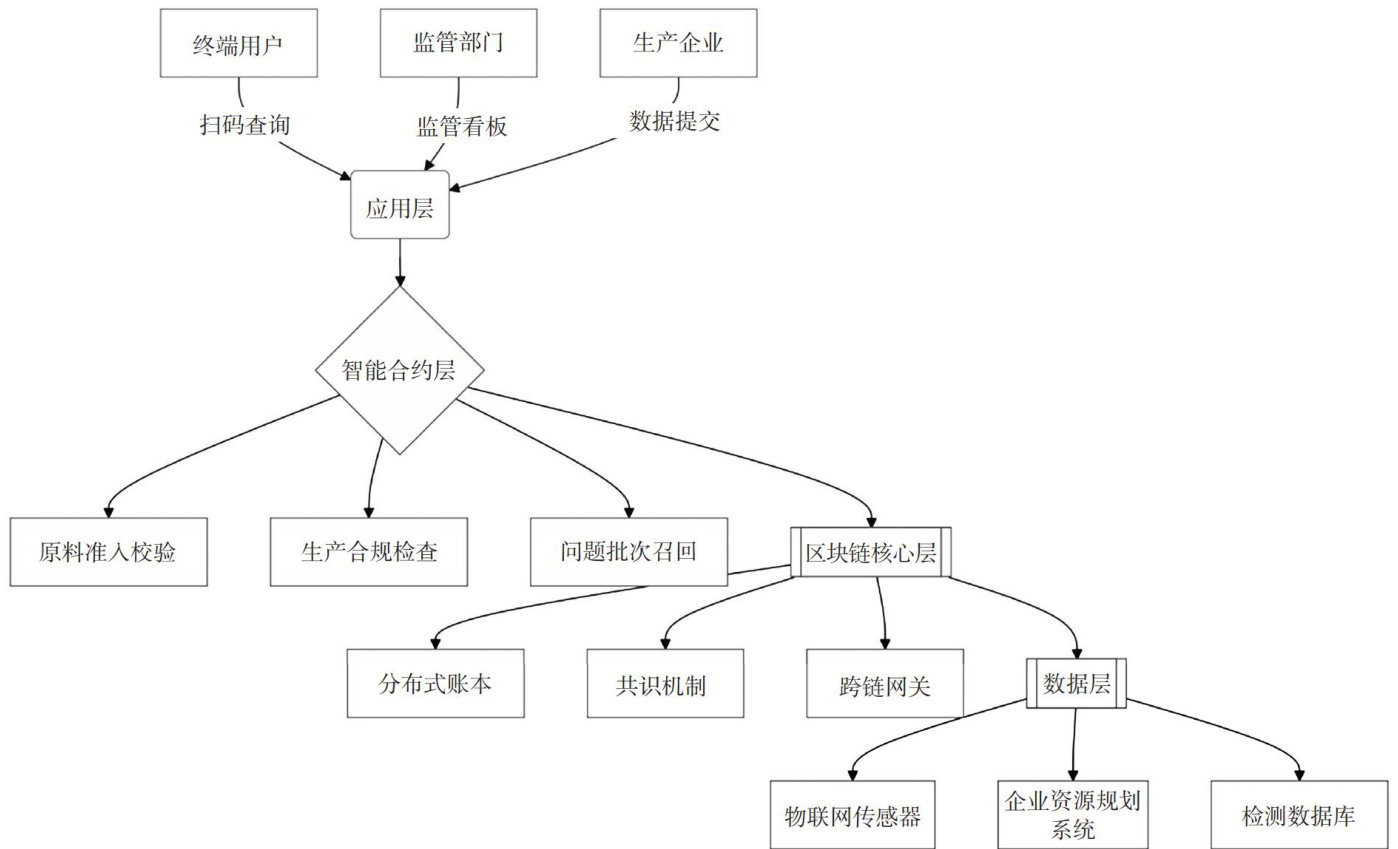

食安管理 | 智慧监管视域下网络订餐食品安全风险防控体系构建

食安管理 | 智慧监管视域下网络订餐食品安全风险防控体系构建

-

食安管理 | 农村学校食堂食品安全监管难点分析

食安管理 | 农村学校食堂食品安全监管难点分析

-

食安管理 | 食品保鲜管理中的问题与优化对策研究

食安管理 | 食品保鲜管理中的问题与优化对策研究

-

食安管理 | 强化检验检测体系建设对农产品质量安全的保障作用及实践路径

食安管理 | 强化检验检测体系建设对农产品质量安全的保障作用及实践路径

-

食安管理 | 儿童食品安全问题与监管对策研究

食安管理 | 儿童食品安全问题与监管对策研究

-

食安管理 | 五华县生活饮用水水质检测存在的问题及优化措施研究

食安管理 | 五华县生活饮用水水质检测存在的问题及优化措施研究

-

食安管理 | 食品添加剂滥用的成因及管控策略

食安管理 | 食品添加剂滥用的成因及管控策略

-

食安管理 | 区域食品安全智慧化监管模式创新路径

食安管理 | 区域食品安全智慧化监管模式创新路径

-

质量控制 | 食品包装用油墨迁移风险评估与质量安全防控策略

质量控制 | 食品包装用油墨迁移风险评估与质量安全防控策略

-

质量控制 | 食品烹饪过程中的污染问题及防控措施

质量控制 | 食品烹饪过程中的污染问题及防控措施

-

质量控制 | 食品中重金属污染的风险评估及其检测技术

质量控制 | 食品中重金属污染的风险评估及其检测技术

-

质量控制 | 食品重金属检测存在的问题及措施分析

质量控制 | 食品重金属检测存在的问题及措施分析

-

质量控制 | 木瓜酸奶风味不稳定问题及改进措施分析

质量控制 | 木瓜酸奶风味不稳定问题及改进措施分析

-

质量控制 | 食品重金属检测结果存在偏差的原因及控制措施分析

质量控制 | 食品重金属检测结果存在偏差的原因及控制措施分析

-

质量控制 | 食用植物油储存过程中的质量安全问题及解决对策

质量控制 | 食用植物油储存过程中的质量安全问题及解决对策

-

质量控制 | 食品安全风险监测中的数据偏差问题及应对措施

质量控制 | 食品安全风险监测中的数据偏差问题及应对措施

-

质量控制 | 食品安全管理体系下食品加工环节的质量控制策略研究

质量控制 | 食品安全管理体系下食品加工环节的质量控制策略研究

-

质量控制 | 强化富硒食品质量管控的意义、困境与路径分析

质量控制 | 强化富硒食品质量管控的意义、困境与路径分析

-

质量控制 | 食品微生物实验室内部审核的常见问题及优化策略探讨

质量控制 | 食品微生物实验室内部审核的常见问题及优化策略探讨

-

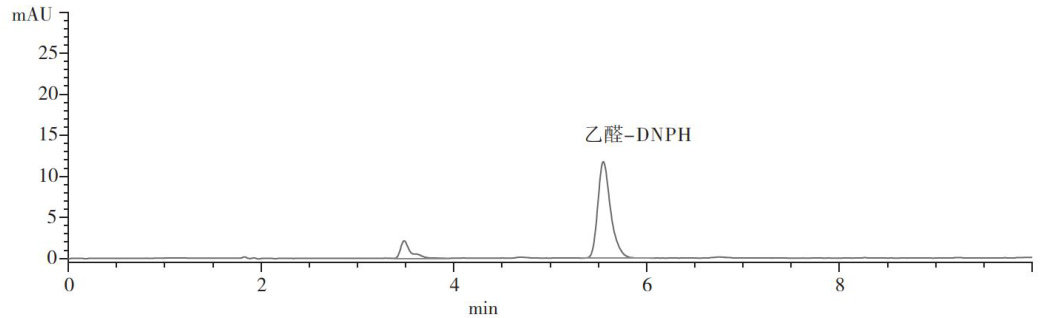

分析检测 | 高效液相色谱法测定饮料中的乙醛含量

分析检测 | 高效液相色谱法测定饮料中的乙醛含量

-

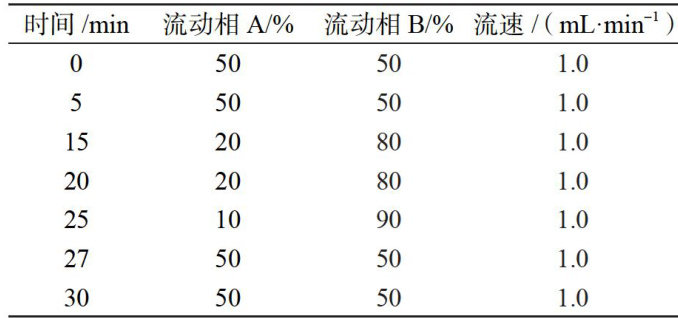

分析检测 | 高效液相色谱法测定食用油中4种抗氧化剂

分析检测 | 高效液相色谱法测定食用油中4种抗氧化剂

-

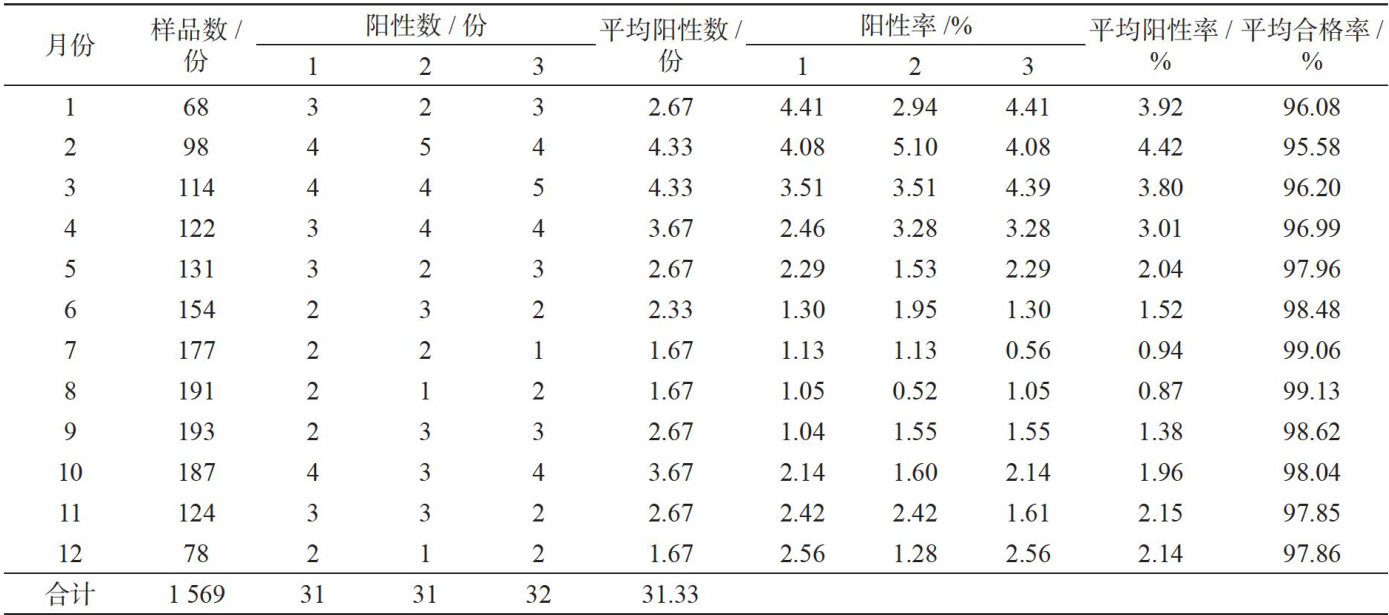

分析检测 | 2024年天水市蔬菜有机磷和氨基甲酸酯类农药残留状况分析

分析检测 | 2024年天水市蔬菜有机磷和氨基甲酸酯类农药残留状况分析

-

分析检测 | 电感耦合等离子体质谱法测定小龙虾中4种重金属元素含量及健康风险评估

分析检测 | 电感耦合等离子体质谱法测定小龙虾中4种重金属元素含量及健康风险评估

-

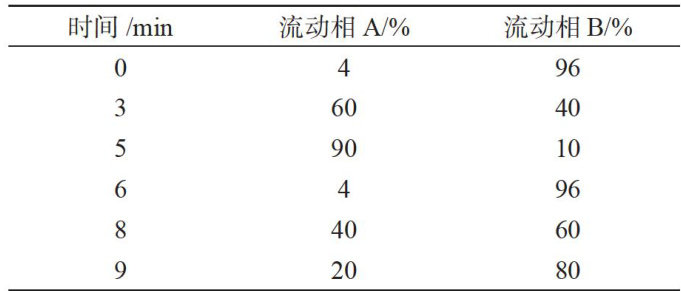

分析检测 | 基于液相色谱-串联质谱法测定动物性食品中喹诺酮类药物残留

分析检测 | 基于液相色谱-串联质谱法测定动物性食品中喹诺酮类药物残留

-

分析检测 | 离子色谱法测定软糖样品中胆碱含量的方法优化

分析检测 | 离子色谱法测定软糖样品中胆碱含量的方法优化

-

分析检测 | 赣州城区市售蔬菜重金属污染状况 及健康风险评估

分析检测 | 赣州城区市售蔬菜重金属污染状况 及健康风险评估

-

分析检测 | 离子色谱法测定食品中二氧化硫的方法验证

分析检测 | 离子色谱法测定食品中二氧化硫的方法验证

-

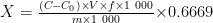

分析检测 | 液相色谱-串联质谱法检测畜禽产品中氟喹诺酮类药物残留量的方法优化研究

分析检测 | 液相色谱-串联质谱法检测畜禽产品中氟喹诺酮类药物残留量的方法优化研究

-

营养与健康 | 散打运动员营养需求与周期化调控策略的研究

营养与健康 | 散打运动员营养需求与周期化调控策略的研究

-

营养与健康 | 中餐烹饪技巧对食品感官品质的提升作用研究

营养与健康 | 中餐烹饪技巧对食品感官品质的提升作用研究

-

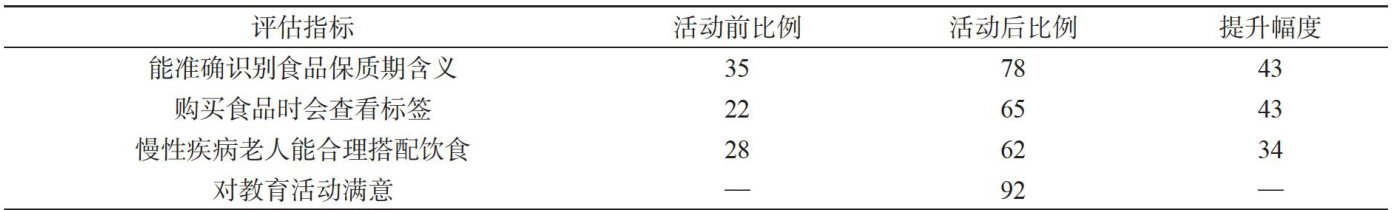

营养与健康 | 社区老年营养膳食推广中食品安全教育的作用与实践路径

营养与健康 | 社区老年营养膳食推广中食品安全教育的作用与实践路径

-

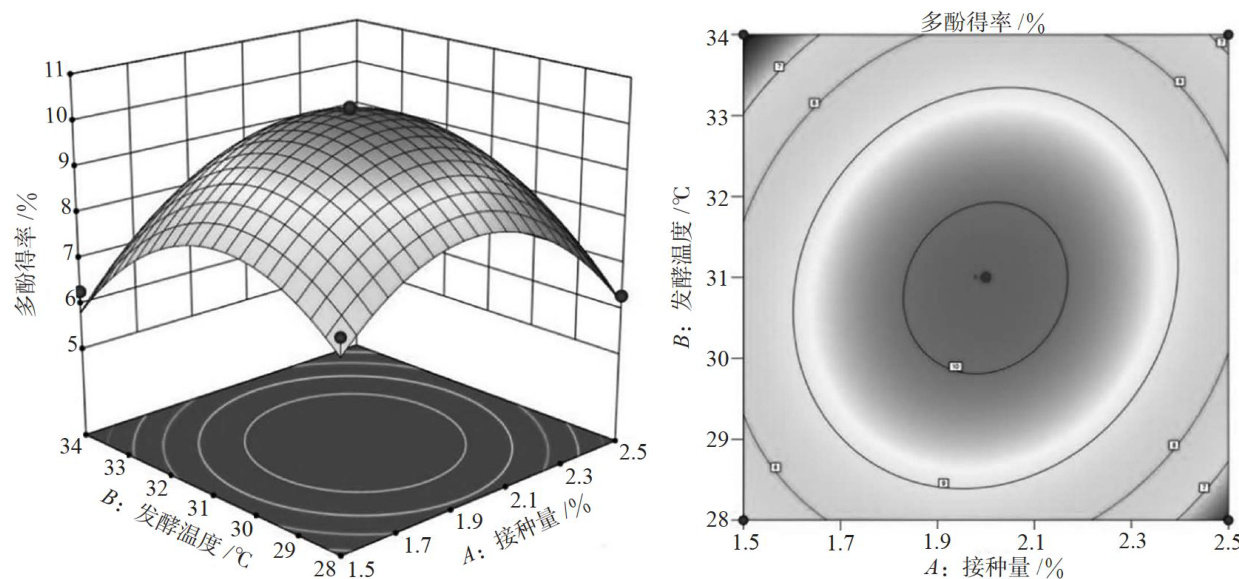

工艺技术 | 响应面法优化薄荷多酚液态发酵工艺

工艺技术 | 响应面法优化薄荷多酚液态发酵工艺

-

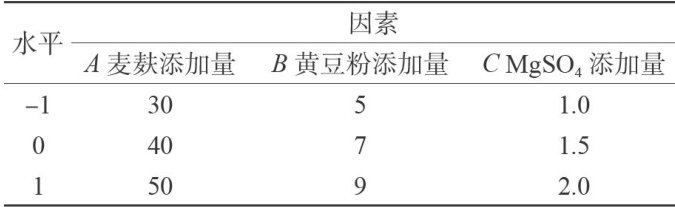

工艺技术 | 响应面试验优化杏鲍菇液体菌种发酵培养基

工艺技术 | 响应面试验优化杏鲍菇液体菌种发酵培养基

-

工艺技术 | 白藜芦醇-玉米醇溶蛋白-果胶复合纳米颗粒的制备、表征与生物活性探究

工艺技术 | 白藜芦醇-玉米醇溶蛋白-果胶复合纳米颗粒的制备、表征与生物活性探究

-

工艺技术 | 速冻工艺对粽子质构特性的影响及复热安全性研究

工艺技术 | 速冻工艺对粽子质构特性的影响及复热安全性研究

-

食品科技 | 拉萨市蔬菜农药残留检测现状及提升策略

食品科技 | 拉萨市蔬菜农药残留检测现状及提升策略

-

食品科技 | 高效液相色谱法在食品毒素检测中的应用

食品科技 | 高效液相色谱法在食品毒素检测中的应用

-

食品科技 | 新业态食品安全监管机制创新与效果评估

食品科技 | 新业态食品安全监管机制创新与效果评估

-

食品科技 | 人工智能驱动的食品检测技术服务地方产业模式研究

食品科技 | 人工智能驱动的食品检测技术服务地方产业模式研究

-

食品科技 | 大米碾米环节中碎米率偏高的成因与工艺改进对策研究

食品科技 | 大米碾米环节中碎米率偏高的成因与工艺改进对策研究

-

食品科技 | PCR技术在乳制品细菌检测中的应用研究

食品科技 | PCR技术在乳制品细菌检测中的应用研究

-

食品科技 | 食品中大肠杆菌0157:H7快速检测方法的比较

食品科技 | 食品中大肠杆菌0157:H7快速检测方法的比较

-

食品科技 | 百香果皮化学成分、生物活性及开发应用研究进展

食品科技 | 百香果皮化学成分、生物活性及开发应用研究进展

-

食品科技 | 抗菌肽的改造策略及其在食品防腐保鲜中的应用进展

食品科技 | 抗菌肽的改造策略及其在食品防腐保鲜中的应用进展

-

食品科技 | 大学生营养知识与健康饮食行为调查分析

食品科技 | 大学生营养知识与健康饮食行为调查分析

-

食品科技 | 液质联用技术在食品农药残留检测中的应用研究

食品科技 | 液质联用技术在食品农药残留检测中的应用研究

-

食品科技 | 我国食品安全标准体系建设现状、问题与对策研究

食品科技 | 我国食品安全标准体系建设现状、问题与对策研究

-

食品科技 | 食品中农药残留检测精度问题成因与改进对策

食品科技 | 食品中农药残留检测精度问题成因与改进对策

-

食品科技 | 食品含糖量主要检测技术的应用挑战及应对策略

食品科技 | 食品含糖量主要检测技术的应用挑战及应对策略

-

食品科技 | 食品重金属检测技术及其应用要点

食品科技 | 食品重金属检测技术及其应用要点

-

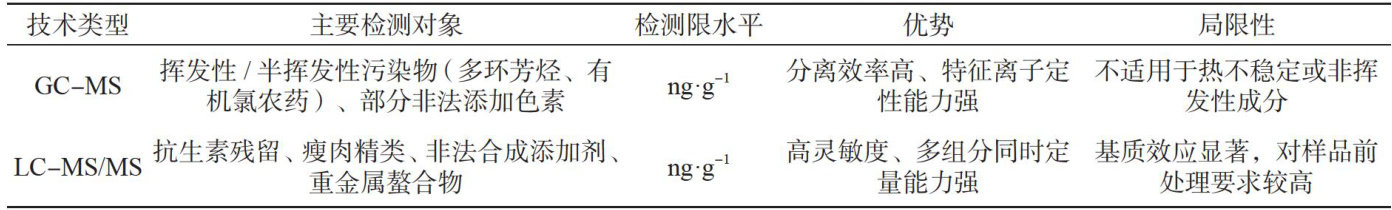

食品科技 | 肉制品中多源性成分精准检测技术类型及应用研究

食品科技 | 肉制品中多源性成分精准检测技术类型及应用研究

登录

登录